#教師のバトン(きょうしのバトン)は、文部科学省(文科省)によって2021年3月26日に開始された、Twitterなど、ソーシャルネットワークサービス(SNS)を活用したプロジェクト、もしくはプロジェクトで用いられたハッシュタグ。

プロジェクトは教員が若年層に仕事の魅力を伝えることで、教員志望者の増加を目的とするプロジェクトであったが、開始直後より教員による労働環境の実態の訴えが目立ち、炎上を引き起こした。

経緯

文科省が新規プロジェクトを立てた背景には、教育社会学を専門とする名古屋大学准教授の内田良によると、教員採用試験の競争倍率の低下が挙げられている。2020年度の公立小学校の教員採用倍率は2.7倍と、過去最低を記録した。文部科学省によると中学校、高校でも前年度を下回る倍率となり、全体で3.9倍と、前年度と比較して0.3ポイント減少した。2021年1月、中央教育審議会(中教審)で答申した令和の日本型学校教育について、質の高い教員の確保と教員志望者が増加ならびに教員自身もモチベーションの向上など目標が設定された。この答申の実現に向けて、文科省では文部科学大臣(文科相)の元に2021年1月「『令和の日本型学校教育』を担う教師の人材確保・質向上に関する検討本部」が設置された。差し当たりの対応として2月には「『令和の日本型学校教育』を担う教師の人材確保・質向上プラン」を公表した。本プロジェクトはこの計画の一環として行われた。教員不足を問題視した文科省は教職を志望する学生との意見交換を行った。そこで負担の大きさから教職に就いても続けられるか不安視する声に対し、現場で行われている改善や工夫を伝える広報に注力する必要があると考え、このプロジェクトを企画した。文科相の萩生田光一は教職員から口頭やメールで伝えられる感覚を省内で共有したいという狙いがあったとインタビューで説明している。個人情報の漏洩や特定に繋がる投稿は禁じられている。教員が投稿しやすいよう、所属機関の管理職から発信する内容の許可を不要としている。想定していた以上に窮状を訴える投稿が多かったことを受け、2021年4月8日に文科省はメディア向けの説明会を開催した。この説明会にプロジェクトの賛同者として参加した教育研究家の妹尾昌俊はネガティブな意見を消すためのプロジェクトではなく、使える情報をシェアしながら問題解決に取り組む目的であると説明し、教員としてのやりがいのパブリック・リレーションズとの両輪である旨を述べた。また、SNSの活用について、今までの教員や保護者の声が伝わり辛かったことから、一方通行にならないコミュニケーションを目指したもので、試行錯誤しながら進めると述べている。

総合教育政策局局長の義本博司は過酷な実態についての反響があることを予想していたとしつつ、働き方改革の促進を進めると述べた上で、教員制度改革について説明した。4月30日の閣議後記者会見にて萩生田は前向きな意見も厳しい現実を示す意見もあると述べた上で、できれば教員として言葉を選んで欲しいという要望を述べた。『中日新聞』とフジニュースネットワーク(FNN)はそれに反発するユーザーの存在に触れている。萩生田は怒りや不満を書く分には構わないが、発言の一部に対して今後子供が見たらどう思うかという観点から要望を出したと述べている。

ツイートの内訳は日本放送協会(NHK)の調査によると、開始から1ヶ月程度でハッシュタグを付けられたツイートは、リツイートを除いて41,000件以上、リツイートを含めると225,000件以上となっている。キーワードごとに確認すると「部活」が40,000件以上、「残業」が30,000件以上となっていた。上記2つの類語の他には「授業」「準備」「子ども」「保護者」「管理職」「改革」といったキーワードが目立ったとしている。投稿数は開始から6日間で1日当たり10,000件以上で、多い日は20,000件近くまで投稿が見られた。その後投稿数自体は減少が見られるが、日によって10,000件以上の投稿があった日や、4月30日の直近で8,000件以上の投稿が見られる日があったとしている。『朝日新聞』がSNSブランドウォッチというSNS分析ツールを用いて分析したところ、ハッシュタグが使われた投稿が5月26日までで321,500件程度となった。投稿されたキーワードには「文科省」が最も多く、「部活動」がそれに続いた。Yahoo!Japanリアルタイム検索によると、2021年3月26日から4月28日に寄せられたツイート35,506件中、84パーセントがネガティブな感情、16パーセントがポジティブな感情とみなされている。このうち投稿の多かった日は3月31日の2,840件、4月11日2,438件、4月18日1,380件となった。特定非営利活動法人教育の杜理事長の藤川伸治は投稿の多かった理由は分からないとしつつも、その前に大きく報道された情報として3月29日の萩生田による会見と投稿へ「品のよさ」を要望する発言、4月8日の文科省の報道関係者向け説明会、4月18日に開催された内田と岐阜県の公立高校教員たちによるオンラインイベントを挙げている。

なお、文科省が現場で働く教員の声を集めようとする企画は今回が初めてではなく、2005年には全国380校で大臣や職員が学校に向かう「スクールミーティング」が開催された。

教員の労働環境と法整備

教員の窮状が訴えられる要因の一つに、日本の教員の多忙さが挙げられている。経済協力開発機構(OECD)の調査では2013年の34ヶ国の中学校の教員を対象とした調査と、2018年に48ヶ国の中学校と15ヶ国の小学校を対象とした調査で、日本の教員の1週間あたりの労働時間が最長だった。妹尾は文科省が2016年に実施した「教員勤務実態調査」を参考に持ち帰り残業を推計すると、1週間当たり60時間以上勤務している教員は小学校教員の57.8パーセント、中学校教員の74.2パーセントに当たると述べている。これは2016年度の「労働力調査」と合わせてみると、他業種より労働時間が長いと妹尾は指摘している。厚生労働省が過労死等防止対策推進法第6条に基づいて国会に報告する、2018年版過労死等防止対策白書によると、教員の8割が業務に関するストレスや悩みを持っているとされている。理由の内訳では長時間勤務の多さが43.4パーセントで最多となり、校種による差異はありつつも1日の平均勤務時間は11時間17分となっている。職種で最長は副校長・教頭が12時間33分、教諭が11時間30分となっている。教育委員会への報告書の作成や部活動が負担となっているとされる。これに2019年に発生した新型コロナウイルスの感染拡大や情報教育への対応も加わり、教育現場への負担が強まっている。中教審では2019年に時間外勤務時間の上限を盛り込んだ答申を提出した。

教員の長時間労働の発生には、教員の給与について定めた『公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法』通称「給特法」が影響を及ぼしている。第二次世界大戦後は教員も『労働基準法』通称「労基法」に則って給与が支払われるはずだったが、政府の指導にもかかわらず残業代不払いが発生した。それにより教員が連帯して残業代請求訴訟が頻発したため、当時の文部省が人事院と検討した結果、給特法が施行された。同法3条2項では残業代の代わりに当時の教員の月間平均残業時間の8時間分にあたる、基本給の4%を「教職調整額」として支給するものとなっている。例外的に実習、学校行事、職員会議、非常災害などに必要な業務こと「超勤4項目」では残業代が支払われることとなっているが、それ以外にも残業が必要なケースが実態として存在する。給特法上では残業に強い強制力が伴うもので、常態化しており、その放置が給特法や条例に反するものであれば残業代を支払う必要が発生する。ただし、龍谷大学法学部名誉教授の萬井隆令によると、給特法のリーディングケースとなる名古屋地方裁判所昭和63年(1988年)1月29日の判決で、将棋クラブの引率指導が依頼という形を取っており、依頼された教員側に不利益が発生するなど強制されたものではなく、それが常態化している様子も証拠もないとしたものが通説となっている。弁護士の明石順平は依頼された職員は実際のところ拒否できる状況にないものとみている。昭和の教員は給特法と『学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教職員の人材確保に関する特別措置法』通称「人材確保法」で公務員の中でも特別なものとして扱われていた。一方で文部科学省によると、人材確保法による教員給与の優遇措置は次第に低下している。過去に文部科学事務次官を務めた前川喜平は教育改革の結果評価が細かくなり、教育現場に報告書作成などの業務の追加やゆとり教育への批判から授業時間が増えたと述べている。前川はいずれの課題の解消にも予算の獲得が必要だとするが、文科省単体では財務省を説得する力がないため、政治による補助がいるとの考えを述べている。

また教員は1958年に制定された『公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律』通称「義務標準法」にて、学校の規模と教職員の定数が定められている。義務標準法は2021年3月31日の参議院本会議において、小学校の学級編制の標準を5年間で40人から35人に減らす、内閣提出法律案第16号「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案」が全会一致で可決した。この35人学級の実現には、約13,000人の教員の確保が必要とされている。教員の確保に向け、文科省では免許更新制度の見直しや元教員への復職の促進、外部人材の活用を方針に挙げている。教育学を専門とする慶応義塾大学教授の佐久間亜紀は教員不足は国の政策が原因となった面もあるとして、環境や待遇の改善による志願者増加の必要性を述べている。教育委員会ごとにも教員志望者の減少に対策が取られている。小学校教員受験者が2017年の1,308人から2020年に591人に減少した福岡市教育委員会は、2022年度の採用試験から特別選考方式を設定する。神奈川県教育委員会は2022年度の採用試験から前年度試験で2次試験での不合格者に1次試験免除の特別選考を設定する。秋田県教育委員会は2021年度より県外で教諭として勤務経験を持つ人物の1次試験免除を施行した。島根県教育委員会は2021年度より大学推薦を設けた。東京アカデミー本社常務取締役の佐川宏治は受験者にとって免除のメリットは大きいとしつつ、教員の質の低下を懸念している。

部活動に関して、内田は教員の働き方の改善の最重要項目として触れた際に、スポーツ庁により2017年7月に実施された「運動部活動等に関する実態調査」にて、部活動関連の課題について複数回答の内8割程度の校長が顧問教員の負担軽減と回答していることに触れている。また2013年6月から7月にかけて実施された神奈川県教育委員会による「中学校・高等学校生徒のスポーツ活動に関する調査結果報告書」でも顧問教員の負担が大きいと思うか同化について、保護者、外部指導者、教員、校長の内、「そう思う」「ややそう思う」の割合が最も多いのが校長だった。この2つの点とツイートに管理職への不満が多いことについて、教員以上に校長が部活動における負担の大きさの解消に悩んでいると述べている。部活動そのものは学習指導要領であくまで自主的なものとして定義されているが、事故の発生などが原因で教員の立ち合いが求められるようになった結果、負担の分割からくる発想が全国に伝わったとされている。2017年11月の『毎日新聞』ではこの方針の採用校は2017年までの20年間で6割から9割に増えて同調圧力が強まったとされる。また土日の練習や大会参加の増加による勝利至上主義への方針強化、部活動に注力する教員が管理職に出世することでの同調圧力の強化、教員が土日の部活動をやめようとしたり顧問を拒否しようとして保護者による抗議に遭った例が枚挙に暇がないなど、教員に対して終わりのない犠牲を強いている可能性に触れている。

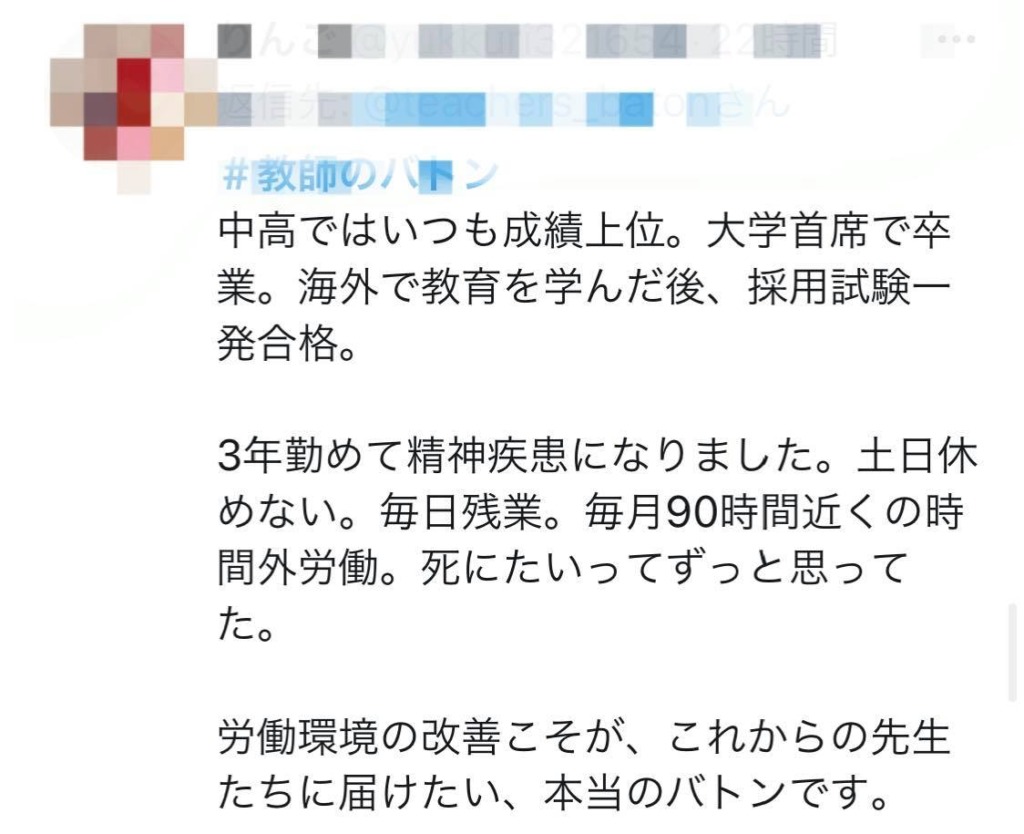

精神疾患とその負のスパイラルにも言及されている。東京都教職員互助会が主体となって運営する三楽病院精神神経科部長の真金薫子は、休職した同僚のカバーで別の教員に負担が掛かり倒れるケースに言及し、待遇改善を求めた。文科省が行った全国の公立学校教員を対象とした調査では、2019年度の精神疾患による休職者は5,478人と過去最多となった。文科省の別の調査で、2018年度中に精神疾患が原因で離職した公立小中学校の教員数は、782人と過去最多を記録した。教育社会学を専門とする早稲田大学教授の油布佐和子は、休職後他の教員を気にして回復できていない状態で復職する教員が多いとして、繁忙期には人を増やすなど環境の改善が必要と述べている。

産前産後休業の代替となる職員を探す際に見つからないケースにも触れられている。

反響

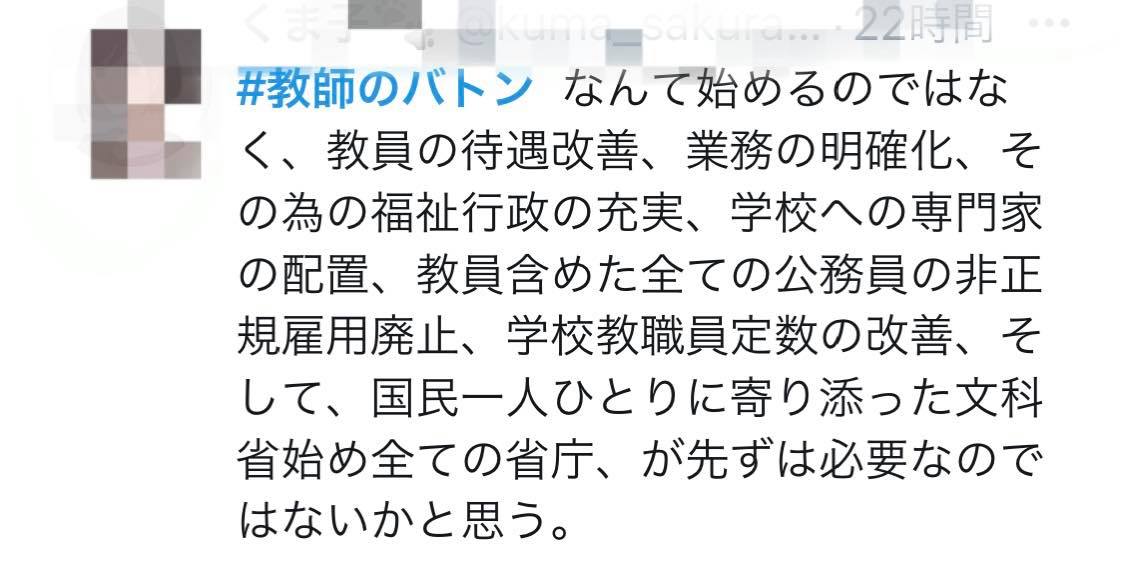

文科省は投稿に対して、何度か回答を行っている。3月29日には投稿された意見の中に長時間労働の改善、部活動での負荷の解消、顧問制度の廃止、給特法の改正、教職員定数の変更、免許更新制度の廃止などの指摘があったとして、実態の再認識と教育改革の必要性の実感を述べている。4月5日にはハラスメントに関する意見が多く寄せられたとして、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメントや育児休業への嫌がらせ防止に向けて取り組む必要があると心機一転したと述べている。4月23日には部活動改革への取り組みに注力する必要があると気持ちを一新したと述べている。藤川はこれらの課題は以前から根本的な改善が求められていた課題ばかりで、中教審による学校の働き方改革答申でも改善の必要性が述べられていたが、現状では効果のある対策が講じられていない、投稿に対する文科省の回答は教員の環境改善に触れていないと述べている。

前川は文科省の想定と異なる結果となったと推測している。

2021年4月14日の衆院文部科学委員会にて、萩生田は共産党議員の畑野君江より今後の対応を問われた際に、教員の労働環境の改革を進めていくと述べた他、現場の声に真摯に向き合うとしつつ、世間に状況が伝わる機会であるとの考えを示した。同日に、日本維新の会の藤田文武からも同プロジェクトの反響に関する萩生田の見解が尋ねられている。

2021年5月には教員不足の実情や原因に関する初めての全国調査が行われることとなった。またオンラインイベントで中学校と高等学校の教員4人が本音を語るイベントが内田によって開催された。

愛知県の教員が、Twitterの字数制限下では文科省に状況を伝えきれないとして、知人の教員3人と「#教師からのバトン」プロジェクトを企画した。Twitterにてメッセージを募ったところ、53名から意見が集められた。バトンの費用と交通費の一部はクラウドファンディングによって集められ、目標金額68,687円のうち18,500円(26%)が集められた。2021年6月21日に4人は文科省の担当者と面会し、メッセージの記された文書とバトンを手渡した。

内田は文科省の挙げた例が実態とかけ離れていると述べている。プロジェクトを機能させるには国家として業務を減らす方法を出しつつ、具体的な労働環境改善の事例の共有が必要と予想している。また投稿の内容が文科省が解決できないものもあるとしつつ、それでも訴えるのは学校で対応できないため国に訴えているものと考えを述べている。一方で雑誌『内外教育』にて、オンラインの交流で見られた匿名性による発言数の増加と、リスクの可視化という観点から施策を評価している。また内田は株式会社のワーク・ライフバランスが2020年3月から5月にかけて実施した「コロナ禍における政府・省庁の働き方に関する実態調査」にて、国家公務員480人の4割の残業時間が1ヶ月あたり100時間を超過していたことに触れている。その上で教育委員会、管理職、教員という業務の上意下達の側面を認めつつも、特定の団体を原因と断定するのではなく、協力して働き方改革を実現する必要があると述べている。

脚注

出典

参考文献

- 内田良「学校をカエル 第13回 #教師のバトン」『内外教育』第6904号、時事通信社、2021年4月6日。 NAID 40022531016。 NCID AN00363125。全国書誌番号:00017610。

- 内田良; 斉藤ひでみ; 嶋﨑量; 福嶋尚子『#教師のバトンとはなんだったのか―教師の発信と学校の未来』 1056巻、岩波書店〈岩波ブックレット〉、2021年12月3日。ISBN 978-4-00-271056-3。 NCID BC1150112X。

- 藤川伸治「『#教師のバトン』で伝わる教職員の過酷な勤務環境 1」『労働の科学』第76巻、第4号、大原記念労働科学研究所、2021年4月1日。 NAID 40022618336。 NCID AN00256522。全国書誌番号:00024673。

外部リンク

- 公式ウェブサイト - 文部科学省

- #教師のバトンプロジェクト【文部科学省】 (@teachers_baton) - X(旧Twitter)

- #教師のバトン プロジェクト 【文部科学省】 - note

関連項目

- 学校の働き方改革

- 教育問題