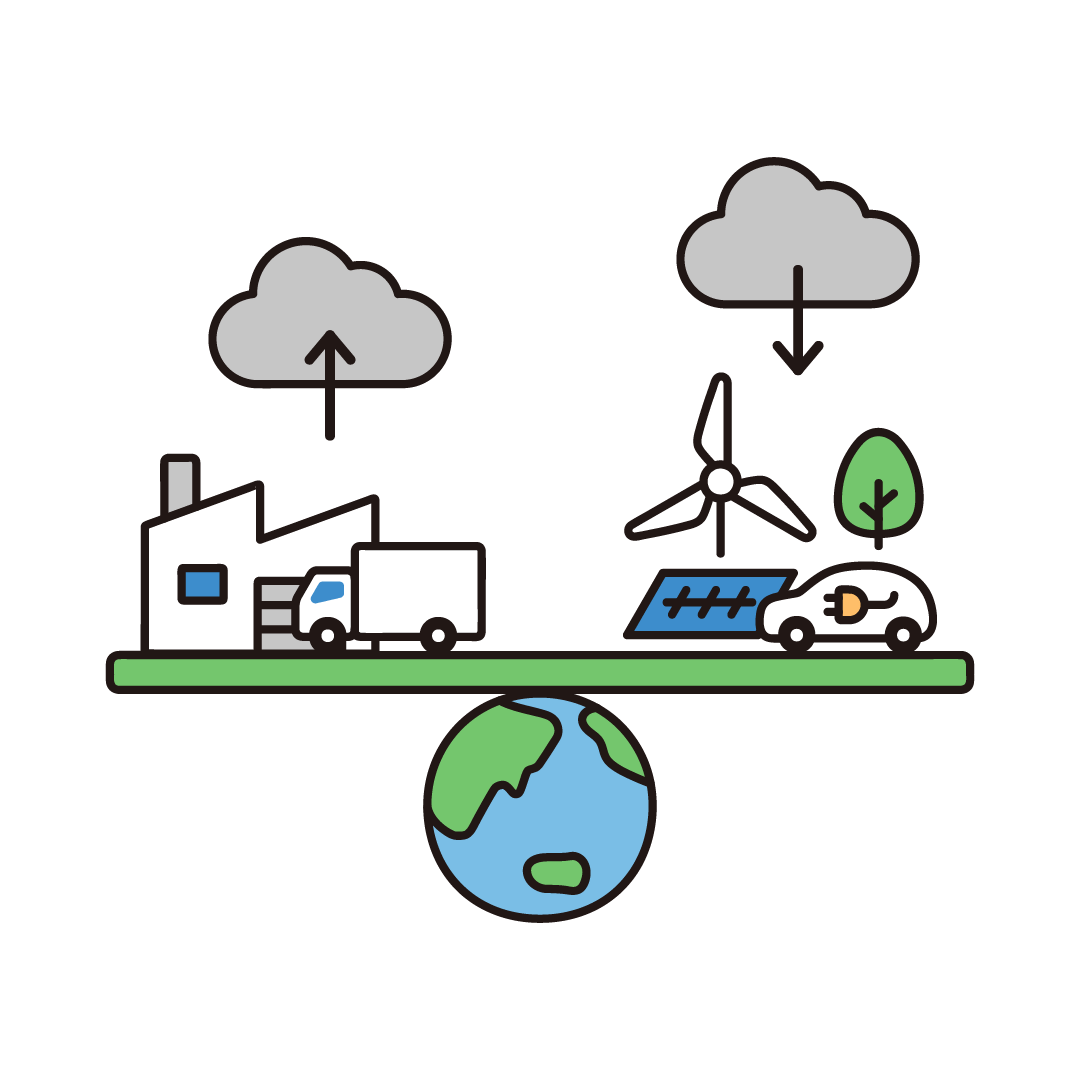

脱炭素社会 (だつたんそしゃかい, Decarbonized society, Carbon neutral society,decarbonised economy) とは、カーボンニュートラルを実現した社会のこと。一方では科学(化学)的に「炭素循環社会」という用語が適切との意見もある。

2018年のIPCC1.5℃特別報告書によれば、産業革命以降の気温上昇幅を1.5℃以内に抑えるためには、地球全体で2050年までにカーボンニュートラルを実現しなければならないことが明らかになっている。

世界の動き

2019年9月国連事務総長が気候行動サミットに先立ち、2050年カーボンニュートラルを表明するよう各国首脳に書簡を送った。

2021年11月時点で2050年カーボンニュートラルを表明している国は144カ国(中国などは2060年)。

欧州では石炭火力依存度の高いポーランドが2050年カーボンニュートラルを未表明である。

2040年までにカーボンニュートラルを実現するThe Climate Pledgeに署名した企業は2022年6月時点で315社。

2021年10月31日から11月13日に開催されたCOP26ではグラスゴー気候合意が採択され気温上昇幅を1.5℃以内に抑える努力を世界的に追求することが合意された

2022年6 月、アメリカのバイデン大統領は気候変動問題について、同年11月に開かれる第27回国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP27)に向けて、主要国で首脳会談を開いた。米国の電動車の比率を50%に引き上げる目標を強調し、他国へ同様の目標を示すことを求めた。温暖化ガスを実質0にする目標に向け900億ドルを投じる枠組みへの参加を求めた。

日本の動き

2016年6月日本はパリ協定を批准した。

2007年の美しい星50以降の「2050年CO2半減を目指す低炭素社会」という概念に代わり、2018年6月環境白書にて、「パリ協定 (気候変動)を踏まえた脱炭素社会の実現」という概念が初登場した。

日本は2020年10月の菅義偉内閣総理大臣所信表明演説において、2050年脱炭素社会を実現することを宣言した。

2020年11月には衆参両院の本会議において、1日でも早く脱炭素社会の実現すべく、日本の経済社会の再設計・取り組みの抜本的強化を行い、脱炭素の取り組みを実践していく決意の第一歩として、気候非常事態宣言が宣言された。

2021年1月には、菅義偉内閣総理大臣による第204回施政方針演説において、電気自動車や燃料電池車による脱炭素社会の実現に向け、2035年までに新車販売での電動車100%の実現を表明した。

2021年6月には地球温暖化対策の推進に関する法律が改正され、脱炭素社会の実現が、温暖化対策推進の基本理念として規定された。2021年10月には日本の国別削減目標(NDC)を46%に引き上げたCO2削減の国別新目標を策定し、国連に提出した。それを踏まえて、二酸化炭素を含む温室効果ガスの全てを網羅し、2030 年度目標を示した、地球温暖化対策計画およびパリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略が2021年10月に閣議決定された。

地方の動き

2020年12月より国・地方脱炭素実現会議が開催され、2021年6月に地域脱炭素ロードマップが策定された。同ロードマップでは、2030年までに民生部門の電気由来CO2を実質ゼロとする100箇所の脱炭素先行地域を選定し、モデルを全国に広げることで2050年よりも前に脱炭素社会を実現することを目指している。

また、2022年4月時点で696自治体において、2050年までに二酸化炭素排出実質ゼロを実現を目指すとの表明が行われている。

イノベーション

2020年1月、脱炭素社会の実現に向けた技術課題とその開発ロードマップを示した革新的環境イノベーション戦略が策定された。対象の5つの重点技術領域は次の通り。

- エネルギー転換

- 運輸

- 産業

- 業務・家庭・その他・横断領域

- 農林水産業・吸収源

総額2兆円のグリーンイノベーション基金も創設された。

成長戦略

2020年12月、脱炭素社会と経済成長の両立と好循環を目指した産業政策として、2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略が策定された。

情報公開

2017年6月、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)の最終報告書にて、1.5℃目標などに基づいた将来の脱炭素社会のシナリオをベースとして、気候変動が経営に与える影響やリスクへの対応状況などを開示することを提言した。提言に基づき、2021年には東京証券取引所がプライム市場の企業に対して開示を義務付けるコーポレート・ガバナンスコード改定を行っている。

脱炭素ライフスタイル

日本のカーボンフットプリントのうち約6割がライフスタイルに起因するものであり、脱炭素型ライフスタイルも模索されている。2015年現在の国民1人あたりのカーボンフットプリントは52都市の平均で7.3t-CO2eqであり、2030年までにこれを3.2t-CO2eqまで削減する必要がある。

脱炭素型ライフスタイルの選択肢の中でも、住宅は削減ポテンシャルが高いことから、2021年には脱炭素社会に向けた住宅・建築物の省エネ対策等のあり方検討会が設置されて、住宅・建築物の断熱性能の強化や住宅太陽光発電の設置義務化についての議論が行われ、2022年4月に脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律案を閣議決定2022年6月に可決成立した。また、東京都は戸建住宅への住宅太陽光発電の設置義務化を検討している。

カーボンプライシング

炭素税、国境炭素税、温室効果ガス排出量取引など、成長に資するカーボンプライシング制度の検討が検討されている。

2022年6月GXリーグが発足。参加企業は自主的な排出量取引を目指すとしている。

金融・投資

2021年8月に金融庁の金融行政方針において、グリーン国際金融センターの実現を目標に掲げた。

2022年5月に地球温暖化対策の推進に関する法律が改正され、脱炭素社会の実現に向けて官民ファンド脱炭素化支援機構を設けることが決定している。

経済財政運営

気候変動問題を含む環境に関する外部不経済を考慮したグリーンGDPの導入に向けた研究が進められてきており、2022年政府は骨太の方針にグリーンGDPを新指標として盛り込む方針を固めた。

一方では科学(化学)的に「炭素循環」という用語が適切との意見もある。

科学(化学)的に見た「脱炭素社会」

炭素(C)は石炭、石油、天然ガスなどの化石燃料に含まれ、燃焼により酸素と化合して二酸化炭素(CO2)を発生する。しかし、人間を含めたすべての生物は炭素含む有機物からできており、「脱炭素社会」と言うと生物もいない社会という間違った印象を与えてしまう。社会が求めているのはCO2の排出量と吸収量が均衡した状態で、排出されたCO2が植物の光合成により有機物となる炭素循環が達成された状態である。したがって、「脱炭素社会」よりも「炭素循環社会」という用語が科学(化学)的に適切との意見がある[2]。

脚注

外部リンク

『脱炭素社会』 - コトバンク