タトラT4は、かつてチェコスロバキア(現:チェコ)のプラハに存在したタトラ国営会社スミーホフ工場(→ČKDタトラ)が製造した路面電車車両(タトラカー)。付随車のB4と共に、東ドイツを始めとする東側諸国各地の路面電車に導入された。

概要

開発までの経緯

1960年から製造が実施されたタトラT3は、経済相互援助会議(コメコン)体制下の元でタトラ国営会社スミーホフ工場(→ČKDタトラ)が手掛ける標準型路面電車車両(タトラカー)として東側諸国各都市への導入が行われた。それまで自国で製造された路面電車車両の導入が継続して行われていた東ドイツについてもカーンマルクスシュタット(現:ケムニッツ)やシュヴェリーンにT3および付随車のB3が導入されたが、T3・B3の車体幅(2,500 mm)は東ドイツの多くの都市の車両限界と比べて広く、停留所のプラットホームに車体が接触する恐れがあった。それ以外にもソビエト連邦やルーマニアなど各地に同じ条件を抱える路面電車路線が多数存在し、T3やB3とは異なる規格を持つ車両の開発が要求された。それに応える形でスミーホフ工場が生産したのがT4とB4である。

構造

終端にループ線が存在する路線での運用を前提とした車両で、主電動機や菱形パンタグラフを搭載した電動車のT4、主電動機や運転台が設置されていない付随車のB4共に進行方向右側に乗降扉が3箇所設置され、T4の運転台も片側にのみ存在する。前面や後方の外板にグラスファイバーを用いる、プラスチック製の座席を導入するなど軽量化を図った車体や、パノラミックウィンドウを用いたT4の先頭部デザイン、タトラカーの技術の由来となったPCCカーと同様の多段式間接自動制御、直角カルダン駆動方式など基本的な構造はT3やB3と同様だが、以下の点で差異が存在する。

- 車体幅の縮小 - T3やB3では走行に適さない車両限界を有する路線に合わせ、車幅が2,200 mmに抑えられている。

- 連結運転への対応 - T3は東ドイツ向けに製造されたB3Dを除いて、電動車(T3)によって編成を組む事を前提としていた一方、T4は当初から付随車であるB4との連結運転を前提に設計が行われた。これに伴い、付随車(B4)を牽引する電動車であるT4は台枠の強化が行われている。最小通過半径は1両(単行)での運用の場合は16 m、2両編成以上の連結運転では20 mである。

- 信用乗車方式への対応 - T3・B3は車内に車掌が検札を行う車掌台が存在したが、乗客が事前で乗車券を購入する信用乗車方式の普及に伴いT4・B4からは車掌台が廃止されており、全ての乗降扉からの出入りが可能な設計となっている。また、乗降扉は降車の際に乗客が押しボタンによって開く半自動式が用いられている。

- 砂撒き装置の増設 - 車輪の空転を防止するためレールの間に砂を撒く装置が増設され、前後双方のボギー台車に1基づつ搭載されている。

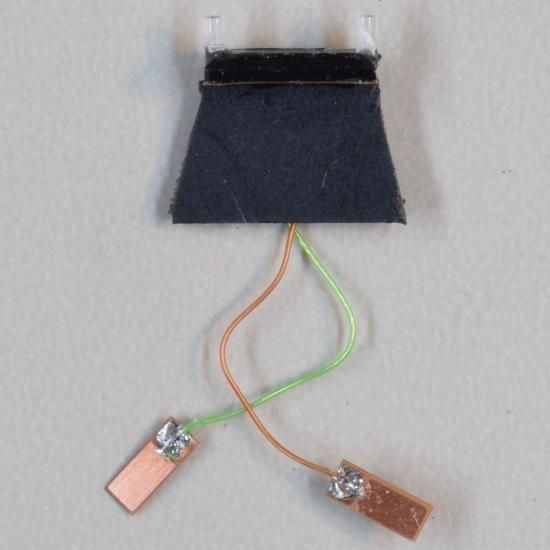

- 連結器 - T4・B4共に両端にシャルフェンベルク式連結器を基に開発されたESW式半自動連結器が設置されており、連結時の機械的・電気的結合は自動的に行われる一方、解放時には手動操作が必要となる。

運用

T4・B4は1968年から1987年まで製造が行われ、総生産数は合計3,509両に達した。前述の通り、東ドイツに加えてソビエト連邦、ルーマニア、ユーゴスラビアなど東側諸国各地へ向けて導入されたが、付随車のB4は東ドイツとユーゴスラビア向けのみ供給された。導入先の国によって、以下の形式が存在する。

- T4D・B4D - 東ドイツ向けの車両。需要増加により輸送状況が逼迫していた4都市へ向けて集中的に導入が行われ、従来の2軸車と比べて大幅な輸送力増強が達成された。T4D B4Dの2両編成に加え、大量の乗客を一度に輸送可能なT4D T4D B4Dの3両編成(Großzug)も各都市で運行していた。

- T4SU - ソビエト連邦向けの車両。狭軌(軌間1,000 mm)の路線を始めとしたT3の導入に適さない地域へ向けて導入された。寒冷地での運用に備え、運転台が仕切りによって客室と分離され保温性が向上した他、暖房装置の強化も行われた。

- T4R - ルーマニア向けの車両。首都・ブカレストのブカレスト市電を始めとした同国の路面電車の大半は車体幅2,500 mmのT3には適さない車両限界を有しており、T4Rがタトラカーの主力車両として多数導入された。

- T4YU・B4YU - ユーゴスラビア向けの車両。付随車のB4YUはザグレブにのみ導入された。

導入都市

改造

1980年代、東ドイツの各都市で運用されていたT4D・B4Dの一部車両について、ループ線が存在しない系統への導入に向けて運転台や乗降扉の増設など折り返し運転(両方向形)に対応した改造工事が実施されている。また、1990年代以降はドイツを含めた各国で車体・座席・機器の改修、集電装置の変更に加え、電気機器の電機子チョッパ制御方式への交換などの近代化工事や、T4の台車や一部機器を流用した電車の製造が行われている。以下、双方を含めたT4・B4の改造や機器流用車の事例を解説する。

両方向改造車両

- ZT4D - ハレ市電のT4Dのうち2両を改造した形式。車体後方に運転台が増設され両運転台車両となった他、乗降扉の配置は両側面とも車体右側・中央の2箇所に変更された。ČKDタトラによって1984年に改造が実施され、ループ線が存在しない系統(15系統)で使用されたが、超低床電車増備に伴い2000年に同系統での使用が終了し、2003年に営業運転から撤退した。その後1両(900)はハレ市電に残存し動態保存が行われている一方、もう1両(902)はイギリス唯一のタトラカーとしてクライチの全国路面電車博物館(National Tramway Museum)に譲渡された。初期は動態保存運転に用いられていたが故障が頻発した事で2007年以降は静態保存に切り替えられており、保管庫の容量不足により2018年から2020年までは一時的にブラックプール・トラムの車庫に移設されている。

- T4D-W - T4Dを改造した形式。左側面の中央・後方に乗降扉が追加された一方、ZT4Dとは異なり2両編成での運用を前提にしており運転台は片側のみ存在した。ハレ市電、ドレスデン市電に導入され、前者は廃車後にルーマニアのアラド市電に譲渡された。

- B4D-W - 付随車のB4Dを改造した形式で、左側面の両端(2箇所)に乗降扉が設置された。ハレ市電、ドレスデン市電、ライプツィヒ市電で改造が実施され、うちハレ市電向け車両は廃車後にアラド市電に譲渡された。

- その他 - マクデブルク市電で使用されていたT4Dのうち、13両についても車体後方に運転台が増設され両運転台車両となったが、ZT4Dと異なり車体後部の形状が変更されなかったため車体前後で先頭の形状が異なっていた他、乗降扉も右側のみに存在した。2020年現在、1008はゼーンデのハノーファー路面電車博物館に保存されている。

近代化・機器流用車両

- T4D-C、B4D-C - ハレ市電のT4Dの一部は、車体の改修に加えて制御装置の電機子チョッパ制御方式への変更が行われ、同じく車体の改修や乗降扉の交換を実施したB4Dと共に「T4D-C」「B4D-C」に形式が変更されている。改造は1991年から2005年まで3次に渡って行われたが、超低床電車の増備に伴い廃車が進み、一部車両はブルガリアのソフィア市電やロシア連邦のカリーニングラード市電へ譲渡された。

- T4D-MS、T4D-MT、B4D-MS、TB4D - 1991年以降、長年ドレスデン市電で使用されていたT4D・B4Dに対して車体の整備や電機子チョッパ制御装置(一部のT4Dのみ)への更新が実施され、電気機器や種車の違いによって「T4D-MS」「T4D-MT」「B4D-MS」に形式が細分化された。更にT4Dの一部車両は運転台が簡易運転台となり、T4Dの後方に連結される電動車の「TB4D」に改造された。超低床電車の増備に伴い2010年に営業運転から撤退して以降も通学客輸送用や臨時列車用に一部車両が残存し、2020年現在はT4D-MTが13両、TB4Dが6両在籍する。

- T4D-M、B4D-M、B4D-NF - ライプツィヒ市電に在籍していたT4D・B4Dについても、1990年代以降車体・座席の改修、方向幕の大型化、一部のT4Dに対して制御装置の電機子チョッパ制御方式の交換、運転台の空調装置設置など多岐に渡る近代化工事が施された。また、一部のB4D-Mについては中央部を低床構造に改造しバリアフリーに適合させたB4D-NFへの再改造が実施された。

- T4DM、T4DC、B4DM - マクデブルク市電に在籍していたT4D・B4Dについては1991年以降リンケ=ホフマンで車内の改装、前面方向幕の大型化などの近代化工事が施工され「T4DM」「B4DM」になった他、1995年に改造されたT4DについてはMGB社で電機子チョッパ制御方式への換装が行われ「T4DC」に形式が改められた。これらの更新を受けた車両は区別のため未更新車とは別の塗装へ変更された。

- "Vinway"(T4UA) - ウクライナ・ヴィーンヌィツャ市電で使用されていたタトラカーの台車や一部機器を流用し、市電の工場で製造が行われた電車の総称。そのうち"T4UA"はT4SUの台車や機器を用いた単車(ボギー車)である。

- "ブクル1"(Burur 1) - ルーマニアの首都・ブカレストを走るブカレスト市電向けに、同市電の中央車両修理工場(Uzinei de Reparații „Atelierele Centrale”、URAC)でタトラT4Rの機器を流用して製造された車両。2020年時点で以下の2種類が製造されている。

- V2S-T - ルーマニア革命を経た1990年代以降に進行した一部路線の改修および高規格化(ライトレール化)計画に合わせて2両(3001、3002)が試作された両運転台式の2車体連接車。ČKDタトラ製の電機子チョッパ制御に対応した制御装置、回生ブレーキに加え、安全性を向上させた車体を有していた他、前面形状は両車とも異なっていた。だが、輸送力不足や開発の遅れから高規格化した路線には導入されず、故障も頻発した事から2007年までに営業運転から離脱した。ただし両車とも2020年現在ブカレスト交通博物館に静態保存されている。

- V2A-T - 2003年に製造された3003以降、タトラT4Rの機器を流用して製造された「ブクル1」は片運転台式のV2A-Tに切り替えられ、翌2004年に導入された3004は車体デザインが大きく変更され、流線型の前面と青1色の塗装を有する車両となった。更に2006年製の3005以降は車体の一部が低床構造に改められたが、2車体連接車はブカレスト市電において輸送力不足であり、2008年に製造された3011をもって「ブクル1」プロジェクトは終了した。V2S-Tとは異なり、2020年現在も全車が現役である。

その他

- T4D/G - 1980年代、オイルショックの影響によりドレスデン市電では路面電車による貨物輸送が検討され、それに併せて2軸車(ゴータカー)を始めとする在来車両に改造が施されたが、T4Dのうち1974年製の1両(201 003-7)に対しても修理工場で電動貨車への改造工事が行われた。中央・後方の乗降扉が貨物用ホームに合わせた高床式となった他、貨物を積載するため車内からは4席を除いて座席が撤去され、床面の強化もなされた。塗装も灰色を基調に赤・白の帯が窓下に塗られたものとなり、「グレーマウス(Graue Mäuse)」と呼ばれた。大型貨物輸送用の長物車と編成を組んだが、この時点でのドレスデン市電の貨物輸送計画は実現せず、1988年にレール削正車への再改造が行われた。

- カーゴトラム - ドレスデン市電で2001年から運用を開始した、フォルクスワーゲン社の工場間で部品を輸送する電動貨車。台車は廃車となったT4のものが流用されている。

廃車・譲渡

ドイツ再統一やソビエト連邦の崩壊などの社会の変革を経た1990年代以降、超低床電車の導入に伴い各都市でT4・B4の廃車が進行しており、近代化工事を実施した車両についても2000年代以降多くの都市で廃車対象となっている。旧東ドイツ各都市ではマクデブルク市電では2012年、ハレ市電では2020年をもって営業運転を終了した他、ドレスデン市電についても前述の通り2010年をもって定期運用から撤退し、残存する車両も2023年までに全車廃車される予定となっている。また旧ソビエト連邦各都市でも老朽化の影響からタリン市電やリエパーヤ市電のように全廃される事例が相次いでいる。一方、これらのT4・B4の一部車両は朝鮮民主主義人民共和国の平壌(平壌市電)、ブルガリアのソフィア(ソフィア市電)、ルーマニアのアラド(アラド市電)など各都市の路面電車への譲渡が積極的に行われている。

関連項目

- ライプツィヒ市電NB4形電車 - 車体の90%が低床構造となっている付随車。ライプツィヒ市電のT4の後方に連結される事を前提に設計が行われた。

脚注

注釈

出典

参考資料

- 大賀寿郎『路面電車発達史 ―世界を制覇したPCCカーとタトラカー』戎光祥出版〈戎光祥レイルウェイ・リブレット 1〉、2016年3月1日。ISBN 978-4-86403-196-7。

- 鹿島雅美「ドイツの路面電車全都市を巡る 15」『鉄道ファン』第47巻第2号、交友社、2007年2月1日、142-147頁。

- 鹿島雅美「ドイツの路面電車全都市を巡る 25」『鉄道ファン』第48巻第2号、交友社、2008年2月1日、152-157頁。

- ČKD Tatra (1970年). Zuverlässig Wirtschaftlich Shcnell und Sehr Geräuscharm (PDF) (Report). 2015年6月7日時点のオリジナル (PDF)よりアーカイブ。2020年2月15日閲覧。

- М. Д. ИВАНОВ; А. А. ПОНОМАРЕВ; Б. К. ИЕРОПОЛЬСКИЙ (1977年). ТРАМВАЙНЫЕ ВАГОНЫ Т-3 (PDF) (ロシア語). Транспорт. 2020年2月15日閲覧。