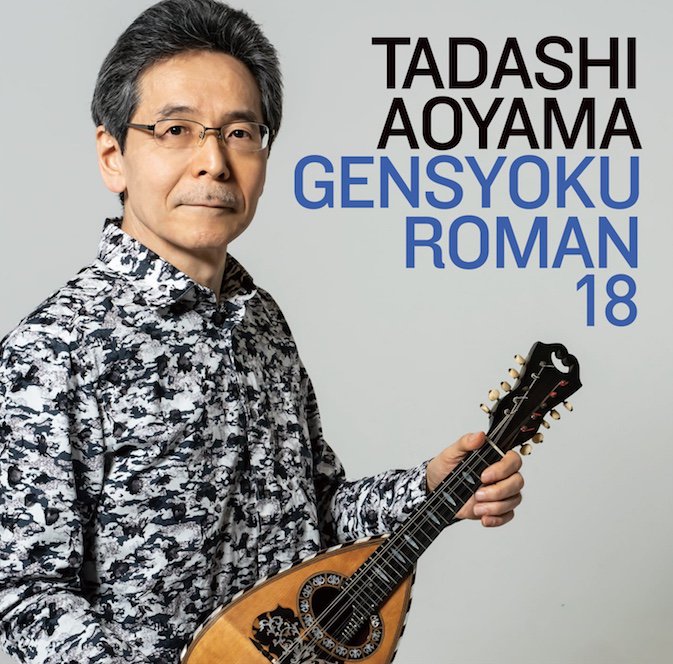

青山 忠誠(あおやま ただしげ、安政6年2月15日(1859年3月19日) - 明治20年(1887年)7月23日)は、明治時代の華族(子爵)、陸軍軍人。当時としては珍しい旧大名家の当主として、陸軍幼年学校に入学した将校の一人で、最終階級は陸軍中尉。幼名は鋪之丞、号は環峰。室は土屋寅直の娘。養子に青山忠允(ただこと、弟青山忠惇の子)。

生涯

篠山藩第5代藩主青山忠良の十男として江戸で生まれ、明治6年(1873年)5月に兄の青山忠敏が嗣子のないまま没したために家督を継ぐ。明治7年(1874年)9月陸軍幼年学校に入学する。明治13年(1880年)5月に陸軍士官学校(旧3期)を卒業し、陸軍歩兵少尉に任官する。同年11月、土屋寅直の娘民子と結婚する。明治17年(1884年)子爵となり、明治18年(1885年)5月、陸軍歩兵中尉に昇進するが、明治20年(1887年)に29歳で病死した。

服装に無頓着で、いつも羊羹色の軍服を身に着け、タバコを吸う時にはナタマメの煙管で鉄の火鉢をコンコンとたたくという、ごく庶民的な殿様であったが、警衛に上番するときには新品の軍服を着用するという華族らしさもみせていた。

旧領との関係

明治9年(1876年)12月、忠誠は旧藩士の子弟教育のために旧臣の安藤直紀らに命じて私立篠山中学年舎を設立した。この際、福沢諭吉に相談して、紹介により講師も招いている。明治10年(1877年)1月には、篠山城内の堀内令順邸宅を5000円の私財を投じて購入して校地拡張し、「私立篠山中年学舎」と改称した。明治11年(1878年)に公立篠山中学校となり、明治16年(1883年)には校舎が全焼する事態に見舞われたが、旧篠山城内堀内令順第2家宅を購入し再建した。明治17年(1884年)、中学校設備規則発布により廃校の方針となったために、忠誠ほか基金も募り、明治18年(1885年)8月に許可を得て私立鳳鳴義塾とし存続させた。また、東京にも進学のための寄宿舎尚志館をつくり、優秀な者を遊学させた。忠誠の死後、志は養子の青山忠允が継ぐこととなる。

栄典

- 位階

- 1887年(明治20年)7月25日 - 正五位

- 1892年(明治25年)11月7日 - 贈正四位

- 授章

- 1887年(明治20年)7月21日 - 銀製黄綬褒章

関連寺社

- 東海寺 - 東京都品川区北品川三丁目にある臨済宗大徳寺派の寺院。青山氏の菩提寺であり、忠誠の墓碑は独立して建っている。

- 小御門神社 - 千葉県成田市名古屋にある神社。後醍醐天皇の側近の花山院師賢を祀る。藤原北家花山院流を称する青山氏にとって師賢は忠誠の遠祖にあたり、小御門神社が創建された、明治15年(1882年)4月には師賢の芳書とされる源氏物語若紫の抄本を古筆鑑定家の古筆了佐による鑑定書付きで奉納している。また、「小御門神社 創建同士会連盟」の一員として奉納された天水桶には忠誠の名前が記されている。

脚注

参考文献

- 先賢の足跡を語る青山忠誠編(篠山市公式HP内)

- 篠山町75年史(昭和30年刊、篠山市公式HP内)

関連項目

- 兵庫県立篠山鳳鳴高等学校

- デカンショ節

- 坂の上の雲

![兵庫県 篠山城跡の子爵青山忠誠公追慕碑 [33524224]の写真素材 アフロ](https://preview.aflo.com/Nnxb9PLLIzPx/aflo_33524224.jpg)