зҺүйҹіж”ҫйҖҒпјҲгҒҺгӮҮгҒҸгҒҠгӮ“гҒ»гҒҶгҒқгҒҶгҖҒж—§еӯ—дҪ“пјҡзҺүйҹіу „Ғж”ҫйҖҒу „ҒпјүгҒЁгҒҜгҖҒ1945е№ҙпјҲжҳӯе’Ң20пјү8жңҲ15ж—ҘгҖҒжҳӯе’ҢеӨ©зҡҮиҮӘгӮүгҒҢеӨӘе№іжҙӢжҲҰдәүзөӮзөҗгҒ®жұәе®ҡгӮ’еӣҪж°‘гҒ«дјқгҒҲгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«иЎҢгҒЈгҒҹж”ҫйҖҒгҒ®е‘јз§°гҖӮеҗҢж—ҘжӯЈеҚҲпјҲж—Ҙжң¬жЁҷжә–жҷӮпјүгҒ«гҖҒеҪ“жҷӮж—Ҙжң¬е”ҜдёҖгҒ®ж”ҫйҖҒеұҖгҒ гҒЈгҒҹзӨҫеӣЈжі•дәәж—Ҙжң¬ж”ҫйҖҒеҚ”дјҡпјҲзҸҫеңЁгҒ®NHKгғ©гӮёгӮӘ第1ж”ҫйҖҒпјүгҒӢгӮүж”ҫйҖҒгҒ•гӮҢгҒҹгҖҢеӨ§жқұдәңжҲҰдәүзөӮзөҗгғҺи©”жӣёгҖҚпјҲгҒ гҒ„гҒЁгҒҶгҒӮгҒӣгӮ“гҒқгҒҶгҒ—гӮ…гҒҶгҒ‘гҒӨгғҺгҒ—гӮҮгҒҶгҒ—гӮҮпјүгҒ®йҹіиӘӯгғ¬гӮігғјгғүпјҲзҺүйҹізӣӨпјүгҒ®гғ©гӮёгӮӘж”ҫйҖҒгӮ’жҢҮгҒҷгҖӮ

гҒ“гҒ®ж”ҫйҖҒгҒҜгҖҒ第дәҢж¬Ўдё–з•ҢеӨ§жҲҰгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢжһўи»ёеӣҪеҒҙгҒ®ж—Ҙжң¬гҒ®гғқгғ„гғҖгғ е®ЈиЁҖеҸ—и«ҫгҒ«гӮҲгӮӢзөӮжҲҰпјҲж—Ҙжң¬гҒ®йҷҚдјҸпјүгӮ’ж—Ҙжң¬еӣҪж°‘гҒ«дјқгҒҲгӮӢзӣ®зҡ„гҒ§гҖҒж—Ҙжң¬гҒ§гҒҜгҒ“гҒ®зҺүйҹіж”ҫйҖҒгҒ®иЎҢгӮҸгӮҢгҒҹ8жңҲ15ж—ҘгӮ’зөӮжҲҰгҒ®ж—ҘпјҲзөӮжҲҰиЁҳеҝөж—ҘпјүгҒЁе‘јгҒігҖҒд»ҘеҫҢжҜҺе№ҙгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒж—Ҙжң¬ж”ҝеәңдё»еӮ¬гҒ§е…ЁеӣҪжҲҰжІЎиҖ…иҝҪжӮјејҸгӮ’ж—Ҙжң¬жӯҰйҒ“йӨЁгҒ§иЎҢгҒ„гҖҒжӯЈеҚҲгҒ«й»ҷзҘ·гӮ’иЎҢгҒҶгҒ®гҒҢйҖҡдҫӢгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒӘгҒҠгҖҒжӯЈејҸгҒ«ж—Ҙжң¬гҒҢйҷҚдјҸгҒ—дәӨжҲҰзҠ¶ж…ӢгҒҢзөӮдәҶгҒ—гҒҹгҒ®гҒҜгҖҒгҒқгӮҢгҒӢгӮүеҚҠжңҲеҫҢгҒ®еҜҫйҖЈеҗҲеӣҪгҒёгҒ®йҷҚдјҸж–ҮжӣёгҒҢиӘҝеҚ°гҒ•гӮҢгҒҹеҗҢе№ҙ9жңҲ2ж—ҘгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

жҰӮиҰҒ

гӮҪгғ“гӮЁгғҲйҖЈйӮҰгҒӢгӮүгҒ®е®ЈжҲҰеёғе‘ҠгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҖҢжңҖж—©жҲ‘гҒҢеӣҪгҒ«еӢқгҒЎзӣ®гҒҜгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁеҲӨж–ӯгҒ—гҒҹеҶ…й–Јз·ҸзҗҶеӨ§иҮЈпјҲжө·и»ҚеӨ§е°ҶпјүйҲҙжңЁиІ«еӨӘйғҺгҒҜгҖҒ1945е№ҙпјҲжҳӯе’Ң20е№ҙпјү8жңҲ14ж—ҘгҒ®еҫЎеүҚдјҡиӯ°гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰжҳӯе’ҢеӨ©зҡҮгҒ®иЈҒеҸҜгӮ’д»°гҒҺгҖҒ7жңҲ26ж—ҘгҒ«йҖЈеҗҲеӣҪгҒӢгӮүзӨәгҒ•гӮҢгҒҹгғқгғ„гғҖгғ е®ЈиЁҖгҒ®еҸ—и«ҫгӮ’жңҖзөӮжұәе®ҡгҒ—гҖҒжҳӯе’ҢеӨ©зҡҮгҒ®иЈҒеҸҜпјҲгҒ„гӮҸгӮҶгӮӢиҒ–ж–ӯпјүгӮ’еҫ—гҒҹгҖӮгҒӘгҒҠгҖҒжҳӯе’ҢеӨ©зҡҮе®ҹйҢІгҒ«иЁҳијүгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢдёҖйҖЈгҒ®е’Ңе№іе®ҹзҸҫгӮ’е·ЎгӮӢзөҢз·ҜгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒжӯҙеҸІеӯҰиҖ…гҒ®дјҠи—Өд№Ӣйӣ„гҒҜгҖҢгӮҪйҖЈеҸӮжҲҰгҒҢгғқгғ„гғҖгғ е®ЈиЁҖеҸ—и«ҫгӮ’жңҖзөӮзҡ„гҒ«жұәж„ҸгҒҷгӮӢеҺҹеӣ гҒ гҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢж”№гӮҒгҒҰиӘӯгҒҝеҸ–гӮҢгӮӢгҖҚгҒЁиҝ°гҒ№гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гғқгғ„гғҖгғ е®ЈиЁҖгҒҜгҖҢе…Ёж—Ҙжң¬еӣҪи»ҚйҡҠгғҺз„ЎжқЎд»¶йҷҚдјҸгҖҚпјҲ第13жқЎпјүгҒӘгҒ©гӮ’е®ҡгӮҒгҒҰгҒ„гҒҹгҒҹгӮҒгҖҒгҒқгҒ®еҸ—и«ҫгҒҜеӨ§жқұдәңжҲҰдәүгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒеӨ§ж—Ҙжң¬еёқеӣҪгҒ®и»ҚйҡҠгҒҢйҷҚдјҸгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’ж„Ҹе‘ігҒ—гҒҹгҖӮ

еҫЎеүҚдјҡиӯ°гҒ§гҒ®жұәе®ҡгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰеҗҢж—ҘеӨңгҖҒи©”жӣёжЎҲгҒҢй–Јиӯ°пјҲйҲҙжңЁиІ«еӨӘйғҺеҶ…й–ЈпјүгҒ«гҒӢгҒ‘гӮүгӮҢгҖҒиӢҘе№ІгҒ®дҝ®жӯЈгӮ’еҠ гҒҲгҒҰж–ҮиЁҖгӮ’зўәе®ҡгҒ—гҒҹгҖӮи©”жӣёжЎҲгҒҜгҒқгҒ®гҒҫгҒҫжҳӯе’ҢеӨ©зҡҮгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰиЈҒеҸҜгҒ•гӮҢгҖҒзөӮжҲҰгҒ®и©”жӣёпјҲеӨ§жқұдәңжҲҰдәүзөӮзөҗгғҺи©”жӣёгҖҒжҲҰдәүзөӮзөҗгғӢй–ўгӮ№гғ«и©”жӣёпјүгҒЁгҒ—гҒҰзҷәеёғгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®и©”жӣёгҒҜгҖҒеӨ©зҡҮеӨ§жЁ©гҒ«еҹәгҒҘгҒ„гҒҰгғқгғ„гғҖгғ е®ЈиЁҖгҒ®еҸ—и«ҫгҒ«й–ўгҒҷгӮӢеӢ…ж—ЁгӮ’иҮЈж°‘пјҲеӣҪж°‘пјүгҒ«е®ЈеёғгҒҷгӮӢж–ҮжӣёгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгғқгғ„гғҖгғ е®ЈиЁҖеҸ—и«ҫгҒ«й–ўгҒҷгӮӢи©”жӣёгҒҢзҷәеёғгҒ•гӮҢгҒҹгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒдёӯз«ӢеӣҪгҒ®гӮ№гӮӨгӮ№гҒҠгӮҲгҒігӮ№гӮҰгӮ§гғјгғҮгғій§җеңЁгҒ®ж—Ҙжң¬е…¬дҪҝйӨЁгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰгӮӨгӮ®гғӘгӮ№гҖҒгӮўгғЎгғӘгӮ«еҗҲиЎҶеӣҪгҖҒдёӯиҸҜж°‘еӣҪгҖҒгӮҪгғ“гӮЁгғҲйҖЈйӮҰгҒӘгҒ©йҖЈеҗҲеӣҪгҒ®ж”ҝеәңеҒҙгҒ«дјқйҒ”гҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ

жҳӯе’ҢеӨ©зҡҮгҒҜи©”жӣёгӮ’жң—иӘӯгҒ—гҒҰгғ¬гӮігғјгғүзӣӨгҒ«йҢІйҹігҒ•гҒӣгҖҒзҝҢ15ж—ҘжӯЈеҚҲгӮҲгӮҠгғ©гӮёгӮӘж”ҫйҖҒгҒ«гӮҲгӮҠеӣҪж°‘гҒ«и©”жӣёгҒ®еҶ…е®№гӮ’еәғгҒҸе‘ҠгҒ’гӮӢгҒ“гҒЁгҒЁгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®зҺүйҹіж”ҫйҖҒгҒҜжі•еҲ¶дёҠгҒ®еҠ№еҠӣгӮ’зү№гҒ«жҢҒгҒӨгӮӮгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒеӨ©зҡҮгҒҢж•—жҲҰгҒ®дәӢе®ҹгӮ’зӣҙжҺҘеӣҪж°‘гҒ«дјқгҒҲгҖҒгҒ“гӮҢгӮ’и«ӯж—ЁгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶж„Ҹе‘ігҒ§гҒҜеј·гҒ„еҪұйҹҝеҠӣгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгҖӮеҪ“жҷӮгӮҲгӮҠгҖҒж•—жҲҰгҒ®иұЎеҫҙзҡ„дәӢиұЎгҒЁгҒ—гҒҰиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮйҲҙжңЁиІ«еӨӘйғҺд»ҘдёӢгҒ«гӮҲгӮӢеҫЎеүҚдјҡиӯ°гҒ®гҒӮгҒЁгӮӮйҷёи»ҚгҒ®дёҖйғЁгҒ«гҒҜеҫ№еә•жҠ—жҲҰгӮ’е”ұгҒҲгҖҒгӮҜгғјгғҮгӮҝгғјгӮ’ж„ҸеӣігҒ—ж”ҫйҖҒз”ЁгҒ®йҢІйҹізӣӨгӮ’е®ҹеҠӣгҒ§еҘӘеҸ–гҒ—гӮҲгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢеӢ•гҒҚгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒеӨұж•—гҒ«зөӮгӮҸгҒЈгҒҹпјҲе®®еҹҺдәӢ件гҖҒйҢІйҹізӣӨдәӢ件пјүгҖӮ

еүҚж—ҘгҒ«гҒҜгҒӮгӮүгҒӢгҒҳгӮҒгҖҢ15ж—ҘжӯЈеҚҲгӮҲгӮҠйҮҚеӨ§ж”ҫйҖҒгҒӮгӮҠгҖҒе…ЁеӣҪж°‘гҒҜзҡҶ謹гӮ“гҒ§иҒһгҒҸгӮҲгҒҶгҒ«гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶж—ЁгҒ®е ұйҒ“гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒҫгҒҹеҪ“ж—ҘжңқгҒ«гҒҜгҒқгӮҢгҒҢеӨ©зҡҮиҮӘгӮүиЎҢгҒҶж”ҫйҖҒгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҖҢжӯЈеҚҲгҒ«гҒҜеҝ…гҒҡеӣҪж°‘гҒҜгҒ“гӮҢгӮ’иҒҙгҒҸгӮҲгҒҶгҒ«гҖҚгҒЁгҒ®жіЁж„ҸгҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҹгҖӮеҪ“жҷӮгҒҜйӣ»еҠӣдәӢжғ…гҒҢжӮӘгҒҸй–“ж¬ йҖҒйӣ»гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢең°еҹҹгӮӮгҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒзү№еҲҘгҒ«е…ЁеӣҪгҒ§йҖҒйӣ»гҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒеҪ“ж—ҘгҒ®жңқеҲҠгҒҜж”ҫйҖҒзөӮдәҶеҫҢгҒ®еҚҲеҫҢгҒ«й…ҚйҒ”гҒ•гӮҢгӮӢзү№еҲҘжҺӘзҪ®гҒҢгҒЁгӮүгӮҢгҒҹгҖӮ

йҖЈеҗҲеӣҪи»ҚгҒ®ж”»ж’ғгҒҜгҖҒгӮўгғЎгғӘгӮ«и»ҚгҒҜж•°ж—ҘеүҚгҒӢгӮүе…өеә«зңҢе®қеЎҡеёӮгҒӘгҒ©гҒ«8жңҲ15ж—ҘгҒ®з©әиҘІдәҲе‘ҠгӮ’иЎҢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒ15ж—ҘжңӘжҳҺгҒ®еңҹеҙҺз©әиҘІгӮ’жңҖеҫҢгҒ«зҲҶж’ғгӮ’еҒңжӯўгҒ—гҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гӮӨгӮ®гғӘгӮ№и»ҚгҒ§гҒҜгҖҒ15ж—ҘгҒ®еҚҲеүҚ10жҷӮйҒҺгҒҺгҒ«гҖҒгӮӨгӮ®гғӘгӮ№жө·и»Қз©әжҜҚгҖҢгӮӨгғігғҮгӮЈгғ•гӮЎгғҶгӮЈгӮ¬гғ–гғ«гҖҚгҒӢгӮүеҢ–еӯҰиЈҪе“Ғе·Ҙе ҙгӮ’зҲҶж’ғгҒҷгҒ№гҒҸеҚғи‘үзңҢй•·з”ҹйғЎгҒ«еҗ‘гҒӢгҒЈгҒҹгӮ°гғ©гғһгғі TBF гӮўгғҙгӮ§гғігӮёгғЈгғјгӮүгҒҢж—Ҙжң¬и»ҚгҒ«ж’ғеўңгҒ•гӮҢгҖҒд№—зө„е“Ў3еҗҚгҒҢжӯ»дәЎгҒ—гҒҹгҖӮгҒӘгҒҠгҖҒеҗҢдҪңжҲҰгҒ§гӮ№гғјгғ‘гғјгғһгғӘгғі гӮ·гғјгғ•гӮЎгӮӨгӮўгҒҢйӣ¶ејҸиүҰдёҠжҲҰй—ҳж©ҹгҒЁгҒ®жҲҰй—ҳгҒ§ж’ғеўңгҒ•гӮҢгҖҒи„ұеҮәгҒ—гҒҹгғ•гғ¬гғғгғүгғ»гғӣгғғгӮҜгғ¬гғје°‘е°үгҒҢйҷёи»Қ第147её«еӣЈжӯ©е…ө第426йҖЈйҡҠгҒ«жҚ•гҒҲгӮүгӮҢгҖҒгҒқгҒ®зҙ„1жҷӮй–“еҫҢгҒ«зҺүйҹіж”ҫйҖҒгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гҒ®гҒқгҒ®гҒҫгҒҫи§Јж”ҫгҒ•гӮҢгҒҡгҖҒеӨңгҒ«гҒӘгӮҠйҷёи»Қе°Ҷж ЎгҒ«гӮҲгӮҠеҮҰеҲ‘гҒ•гӮҢгӮӢдәӢ件гӮӮзҷәз”ҹгҒ—гҒҹпјҲдёҖе®®з”әдәӢ件пјүгҖӮ

ж”ҫйҖҒгҒҜжӯЈеҚҲгҒ«й–Ӣе§ӢгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮеҶ’й ӯгҒ«ж—Ҙжң¬ж”ҫйҖҒеҚ”дјҡгҒ®ж”ҫйҖҒе“ЎпјҲгӮўгғҠгӮҰгғігӮөгғјпјүе’Ңз”°дҝЎиіўгҒ«гӮҲгӮӢгӮўгғҠгӮҰгғігӮ№гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒиҒҙиЎҶгҒ«иө·з«ӢгӮ’жұӮгӮҒгҒҹгҖӮз¶ҡгҒ„гҒҰжғ…е ұеұҖз·ҸиЈҒдёӢжқ‘е®ҸгҒҢеӨ©зҡҮиҮӘгӮүгҒ®еӢ…иӘһжң—иӘӯгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’иӘ¬жҳҺгҒ—гҖҒеӣҪжӯҢгҖҢеҗӣгҒҢд»ЈгҖҚгҒ®жј”еҘҸгҒҢж”ҫйҖҒгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮгҒқгҒ®еҫҢ4еҲҶгҒӮгҒҫгӮҠгҖҒеӨ©зҡҮгҒ«гӮҲгӮӢеӢ…иӘһгҒ®жң—иӘӯгҒҢж”ҫйҖҒгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮеҶҚеәҰеҗӣгҒҢд»ЈгҒ®жј”еҘҸгҖҒз¶ҡгҒ„гҒҰгҖҢзөӮжҲҰгҒ®и©”жӣёгӮ’гҒҶгҒ‘гҒҰгҒ®еҶ…й–Је‘Ҡи«ӯгҖҚгҒӘгҒ©гҒ®иЈңи¶ізҡ„ж–ҮжӣёгҒ®гӮўгғҠгӮҰгғігӮ№гҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҹгҖӮ

ж”ҫйҖҒгҒҜгӮўгӮ»гғҶгғјгғҲзӣӨгҒ®гғ¬гӮігғјгғүгҖҒ

зҺүйҹіж”ҫйҖҒгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҢжң•гҒҜеёқеӣҪж”ҝеәңгӮ’гҒ—гҒҰзұіиӢұж”ҜиҳҮеӣӣеӣҪгҒ«еҜҫгҒ—е…¶гҒ®е…ұеҗҢе®ЈиЁҖгӮ’еҸ—и«ҫгҒҷгӮӢж—ЁйҖҡе‘ҠгҒӣгҒ—гӮҒгҒҹгӮҠгҖҚпјҲз§ҒгҒҜзұіеӣҪгғ»иӢұеӣҪгғ»ж”ҜйӮЈгғ»иҳҮиҒҜгҒ®4гҒӢеӣҪгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒпјҲгғқгғ„гғҖгғ пјүе…ұеҗҢе®ЈиЁҖгӮ’еҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгӮӢгҒЁеёқеӣҪж”ҝеәңгҒ«йҖҡе‘ҠгҒ•гҒӣгҒҹпјүгҒЁгҒ„гҒҶйғЁеҲҶгҒҢдё»йЎҢгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®ж—Ҙжң¬еӣҪж°‘гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒзөӮжҲҰгҒЁжҲҰеҫҢгӮ’гғҶгғјгғһгҒ«гҒҷгӮӢNHKгҒӘгҒ©гҒ®зү№йӣҶз•Әзө„гҒ®гҖҒвҖңзҡҮеұ…еүҚеәғе ҙгҒ§гҒІгӮҢдјҸгҒ—гҒҰеӨ©зҡҮгҒ«и©«гҒігӮӢдәәгҖ…вҖқгҒ®жҳ еғҸгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«з№°гӮҠиҝ”гҒ—жөҒгҒ•гӮҢгӮӢгҖҢе ӘгҒҲйӣЈгҒҚгӮ’е ӘгҒҲгҖҒеҝҚгҒійӣЈгҒҚгӮ’еҝҚгҒігҖҚгҒ®йғЁеҲҶгҒҢжҲҰжҷӮдёӯгҒ®еӣ°иӢҰгҒЁеҚ й ҳгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒёгҒ®дёҚе®үгӮ’е–ҡиө·гҒ•гҒӣгҖҒзү№гҒ«еҚ°иұЎгҒҘгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰжңүеҗҚгҒ§гҒӮгӮӢпјҲгҒ“гҒ®ж–Үз« гҒҜгҖҢд»ҘгҒҰдёҮдё–гҒ®зӮәгҒ«еӨӘе№ігӮ’й–ӢгҒӢгӮ“гҒЁж¬ІгҒҷгҖӮжң•гҒҜиҢІгҒ«еӣҪдҪ“гӮ’иӯ·жҢҒгҒ—еҫ—гҒҰеҝ иүҜгҒӘгӮӢзҲҫиҮЈж°‘гҒ®иөӨиӘ гҒ«дҝЎеҖҡпјҲгҒ—гӮ“гҒ„гҖҒдҝЎй јпјүгҒ—еёёгҒ«зҲҫиҮЈж°‘гҒЁе…ұгҒ«гҒӮгӮҠгҖҚпјҲгҒ“гӮҢвҖ•иў«еҚ й ҳгҒ®еұҲиҫұгҒ«иҖҗгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁвҖ•гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰдё–з•ҢгӮ’е№іе’ҢгҒ«гҒ—гҒҰж¬ІгҒ—гҒ„гҖӮз§ҒгҒҜгҒ“гҒ“гҒ«еӣҪдҪ“гӮ’иӯ·жҢҒгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҖҒеҝ е®ҹгҒӘгҒҠеүҚйҒ”иҮЈж°‘гҒ®иөӨиӘ пјҲзңҹеҝғпјүгӮ’й јгҒЈгҒҰеёёгҒ«гҒҠеүҚйҒ”иҮЈж°‘гҒЁе…ұгҒ«гҒӮгӮӢпјүгҒЁз¶ҡгҒҸпјүгҖӮ

зөӮжҲҰи©”жӣё

гҖҺеӨ§жқұдәңжҲҰдәүзөӮзөҗгғҺи©”жӣёгҖҸ(гҒ гҒ„гҒЁгҒҶгҒӮгҒӣгӮ“гҒқгҒҶгҒ—гӮ…гҒҶгҒ‘гҒӨгғҺгҒ—гӮҮгҒҶгҒ—гӮҮ)гҒҜгҖҢзөӮжҲҰи©”жӣёгҖҚ(гҒ—гӮ…гҒҶгҒӣгӮ“гҒ—гӮҮгҒҶгҒ—гӮҮ)гҒЁгӮӮе‘јгҒ°гӮҢгҖҒеӨ©зҡҮеӨ§жЁ©гҒ«еҹәгҒҘгҒ„гҒҰгғқгғ„гғҖгғ е®ЈиЁҖгӮ’еҸ—и«ҫгҒҷгӮӢеӢ…ж—ЁгӮ’еӣҪж°‘гҒ«е®ЈеёғгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«8жңҲ14ж—Ҙд»ҳгҒ§и©”гҒЁгҒ—гҒҰзҷәеёғгҒ•гӮҢгҖҒеҗҢж—ҘгҒ®е®ҳе ұеҸ·еӨ–гҒ«гҒҰе‘ҠзӨәгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮеӨ§гҒҫгҒӢгҒӘеҶ…е®№гҒҜеҶ…й–ЈжӣёиЁҳе®ҳй•·гғ»иҝ«ж°ҙд№…еёёгҒҢдҪңжҲҗгҒ—гҖҒ8жңҲ9ж—Ҙд»ҘйҷҚгҒ«жјўеӯҰиҖ…гғ»е·қз”°з‘һз©ӮпјҲеҶ…й–ЈеҳұиЁ—пјүгҒҢиө·иҚүгҖҒгҒ•гӮүгҒ«14ж—ҘгҒ«е®үеІЎжӯЈзҜӨпјҲеӨ§жқұдәңзңҒйЎ§е•ҸпјүгҒҢеҲӘдҝ®гҒ—гҒҰе®ҢжҲҗгҒ—гҖҒеҗҢж—ҘгҒ®еҶ…гҒ«еӨ©зҡҮгҒ®иЈҒеҸҜгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮеӨ§иҮЈеүҜзҪІгҒҜеҪ“жҷӮгҒ®еҶ…й–Јз·ҸзҗҶеӨ§иҮЈгғ»йҲҙжңЁиІ«еӨӘйғҺд»ҘдёӢ16еҗҚгҖӮ第7жЎҲгҒҫгҒ§иӯ°и«–гҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ

е–«з·ҠгҒ®й–“гҒӢгҒӨгҖҒгҒҚгӮҸгӮҒгҒҰз§ҳеҜҶиЈҸгҒ«дҪңжҘӯгҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҹгҒҹгӮҒгҖҒиө·иҚүгғ»жӯЈжң¬гҒ®дҪңжҲҗгҒ«еҚҒеҲҶгҒӘжҷӮй–“гҒҢгҒӘгҒҸгҖҒгҒҫгҒҹи©”жӣёгҒ®еҶ…е®№гӮ’жұәгӮҒгӮӢй–Јиӯ°гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒжҲҰдәүз¶ҷз¶ҡгӮ’жұӮгӮҒгӮӢдёҖйғЁгҒ®и»ҚйғЁгҒ®иҖ…гҒ«гӮҲгӮӢгӮҜгғјгғҮгӮҝгғјгӮ’жҒҗгӮҢгҒҹйҷёи»ҚеӨ§иҮЈгҒ®йҳҝеҚ—жғҹе№ҫгҒҢгҖҢ

зөӮжҲҰи©”жӣёгҒ®еҺҹжң¬гҒҜгҖҒеҶ…й–Јз·ҸеӢҷиӘІгҒ®зҗҶдәӢе®ҳгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹдҪҗйҮҺе°Ҹй–ҖеӨӘгҒҢжө„жӣёгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

еҪ“еҲқгҖҒиҝ«ж°ҙд№…еёёгҒҜгҖҢеҲҶгҒӢгӮҠгӮ„гҒҷгҒ„еҸЈиӘһдҪ“гҒ«гӮҲгӮӢж”ҫйҖҒгҒ«гҒ—гӮҲгҒҶгҖҚгҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮеҶ…й–ЈеҳұиЁ—гҒ®жңЁеҺҹйҖҡйӣ„гҒЁгҒЁгӮӮгҒ«жЎҲгӮ’еүөдҪңгҒ—е§ӢгӮҒгҒҹгҒҢгҖҒгҖҢдёҖдәәз§°гҒЁдәҢдәәз§°гӮ’гҒ©гҒҶгҒҷгӮӢгҒӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶеҹәжң¬зҡ„гҒӘзӮ№гҒ§иЎҢгҒҚи©°гҒҫгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҖӮгҒӨгҒҫгӮҠгҖҒгҒқгӮҢгҒҫгҒ§еӨ©зҡҮгҒҢеӣҪж°‘гҒ«зӣҙжҺҘиӘһгӮҠгҒӢгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒ©гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒҹгӮҒгҖҒеӨ©зҡҮгҒҢиҮӘеҲҶиҮӘиә«гҒ®гҒ“гҒЁгӮ’дҪ•гҒЁе‘јгҒ¶гҒ®гҒӢгҖҒгҒҫгҒҹгҖҒеӣҪж°‘гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҖҢгҒҠгҒҫгҒҲгҒҹгҒЎгҖҚгҒЁиЁҖгҒҶгҒ®гҒӢгҖҢгҒҝгҒӘгҒ•гӮ“гҖҚгҒЁиЁҖгҒҶгҒ®гҒӢгҖҒйҒ©еҪ“гҒӘиЎЁзҸҫгӮ’иҖғгҒҲгҒӨгҒӢгҒҡгҖҒзөҗеұҖе®ҹзҸҫгҒҜгҒ§гҒҚгҒҡгҒ«гҖҒз„ЎйӣЈгҒ§жёҲгӮҖж–ҮиӘһдҪ“гҒ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮгҒҫгҒҹиҒ–ж–ӯгҒҢдёӢгҒ•гӮҢгҒҹеҫЎеүҚдјҡиӯ°гҒ«йҷӘеёӯгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹиҝ«ж°ҙгҒҜеҫЎеүҚдјҡиӯ°гҒ§гҒ®жҳӯе’ҢеӨ©зҡҮгҒ®зҷәиЁҖгӮ’зө„гҒҝе…ҘгӮҢгҒҰи©”жӣёжЎҲгӮ’дҪңжҲҗгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠеӨ©зҡҮгҒ®ж„ҸжҖқгҒҢеҸҚжҳ гҒ•гӮҢгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶз•°дҫӢгҒӘи©”жӣёгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ

йҢІйҹігҒЁж”ҫйҖҒ

зөӮжҲҰи©”жӣёгӮ’еӨ©зҡҮгҒ®иӮүеЈ°гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰжң—иӘӯгҒ—гҖҒгҒ“гӮҢгӮ’ж”ҫйҖҒгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§еӣҪж°‘гҒ«и«ӯж—ЁгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶзқҖжғігҒҜгҖҒгӮёгғЈгғјгғҠгғӘгӮ№гғҲгҒ§NHKе°ӮеӢҷзҗҶдәӢзөҢйЁ“гҒ®гҒӮгӮӢеҲқд»ЈеҶ…й–Јжғ…е ұеұҖж¬Ўй•·гҒ®д№…еҜҢйҒ”еӨ«гҒҢгҖҒеҗҢеұҖз·ҸиЈҒгҒ®дёӢжқ‘е®ҸгҒ«жҸҗжЎҲгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҢйҖҡиӘ¬гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

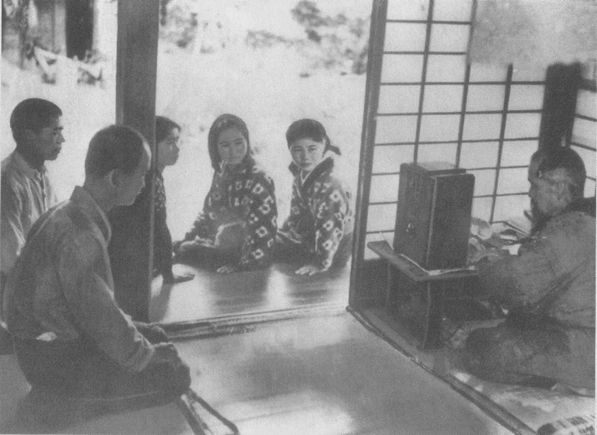

ж—Ҙжң¬ж”ҫйҖҒеҚ”дјҡгҒёгҒҜе®®дёӯгҒ§гҒ®йҢІйҹігҒ«гҒӨгҒ„гҒҰ8жңҲ14ж—Ҙ13жҷӮгҒ«йҖҡйҒ”гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒ“гҒ®е®®еҶ…зңҒгҒёгҒ®еҮәй ӯе‘Ҫд»ӨгӮ’еҸ—гҒ‘гҖҒеҗҢж—Ҙ15жҷӮгҒ«йҢІйҹізҸӯ8еҗҚпјҲж—Ҙжң¬ж”ҫйҖҒеҚ”дјҡгҒ®дјҡй•·гӮ’еҗ«гӮҖеҚ”дјҡе№№йғЁ3дәәгҒЁйҢІйҹіжӢ…еҪ“иҖ…5дәәпјүгҒҢеҮәгҒӢгҒ‘гҒҹпјҲйҢІйҹіжӢ…еҪ“иҖ…гҒҜеӣҪж°‘жңҚгҒ«и»ҚеёҪгҒЁгҒ„гҒҶжңҚиЈ…гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹпјүгҖӮйҢІйҹідҪңжҘӯгҒҜеҶ…е»·еәҒиҲҺгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰиЎҢгӮҸгӮҢгҖҒйҢІйҹіж©ҹ2зө„пјҲдәҲеӮҷеҗ«гӮҖиЁҲ4еҸ°пјүгҒӘгҒ©йҢІйҹіж©ҹжқҗгҒҢжӢқи¬Ғй–“гҒ«гҖҒгғһгӮӨгӮҜгғӯгғӣгғігҒҢйҡЈе®ӨгҒ®ж”ҝеӢҷе®ӨгҒ«з”Ёж„ҸгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮйҢІйҹігҒ®з”Ёж„ҸгҒҜ8жңҲ14ж—Ҙ16жҷӮгҒ«гҒҜе®ҢдәҶгҒ—гҖҒ18жҷӮгҒӢгӮүйҢІйҹігҒ®дәҲе®ҡгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒеүҚиҝ°гҒ®и©”жӣёгҒ®жңҖзөӮзЁҝгҒ®дҝ®жӯЈгӮӮгҒӮгҒЈгҒҰйҢІйҹідҪңжҘӯгҒҜгҒҡгӮҢиҫјгҒҝгҖҒгҖҺжҳӯе’ҢеӨ©зҡҮе®ҹйҢІгҖҸгҒ«гӮҲгӮӢгҒЁгҖҒжҳӯе’ҢеӨ©зҡҮгҒҜиӯҰжҲ’иӯҰе ұзҷәд»ӨдёӯгҒ®23жҷӮ25еҲҶгҒ«йғЁеұӢгҒ«е…ҘгӮҠгҖҒе®®еҶ…еӨ§иҮЈгӮ„дҫҚеҫ“й•·гӮүгҒҢиҰӢе®ҲгӮӢдёӯгҒ§жң—иӘӯгҒҜиЎҢгӮҸгӮҢгҒҹгҖӮ

2еӣһгҒ®гғҶгӮӨгӮҜгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒзҺүйҹізӣӨгҒҜеҗҲиЁҲ2зЁ®пјҲгғҶгӮӨгӮҜ1гҒҢиЁҲ7жһҡгҖҒгғҶгӮӨгӮҜ2гҒҢиЁҲ5жһҡпјүиЈҪдҪңгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ2еәҰзӣ®гҒ®гғҶгӮӨгӮҜгӮ’йҢІгӮӢгҒ“гҒЁгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒҜгҖҒи©ҰиҒҙгҒ—гҒҹеӨ©зҡҮиҮӘиә«гҒ®зҷәжЎҲпјҲеЈ°гҒҢдҪҺгҒӢгҒЈгҒҹгҒҹгӮҒпјүгҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгҖҒгҒ•гӮүгҒ«жҺҘз¶ҡи©һгҒҢжҠңгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒеӨ©зҡҮгҒӢгӮүгҖҢ3еәҰзӣ®гҒ®йҢІйҹігӮ’гҖҚгҒЁгҒ®и©ұгӮӮгҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒгҖҢдёӢжқ‘гҒҢгҒ“гӮҢгӮ’иҫһйҖҖгҒ—гҒҹгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶпјҲдёӢжқ‘е®ҸгҖҺзөӮжҲҰз§ҳеҸІгҖҸпјүгҖӮ

зҺүйҹіж”ҫйҖҒгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬йӣ»ж°—йҹійҹҝпјҲзҸҫгғ»гғҮгғҺгғі гӮігғігӮ·гғҘгғјгғһгғј гғһгғјгӮұгғҶгӮЈгғігӮ°пјүиЈҪгҒ®DP-17-KеҸҜжҗ¬еһӢеҶҶзӣӨйҢІйҹіж©ҹгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒеҗҢгҒҳгҒҸж—Ҙжң¬йӣ»ж°—йҹійҹҝиЈҪгҒ®гҖҒSPзӣӨиҰҸж јжә–жӢ гҒ®гӮўгӮ»гғҶгғјгғҲзӣӨпјҲгӮ»гғ«гғӯгғјгӮ№гӮігғјгғҶгӮЈгғігӮ°йҢІйҹізӣӨпјүгҒ«йҢІйҹігҒ•гӮҢгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®йҢІйҹізӣӨгҒҜ1жһҡгҒ§3еҲҶй–“гҒ—гҒӢйҢІйҹігҒ§гҒҚгҒҡгҖҒзҙ„5еҲҶй–“гҒ®зҺүйҹіж”ҫйҖҒгҒҜиӨҮж•°жһҡпјҲгғҶгӮӨгӮҜ2гҒҜ2жһҡзө„гҒҠгӮҲгҒі3жһҡзө„пјүгҒ«гӮҸгҒҹгҒЈгҒҰйҢІйҹігҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ

дҪңжҘӯгҒҜзҝҢ8жңҲ15ж—ҘеҚҲеүҚ1жҷӮгҒ”гӮҚгҒҫгҒ§гҒӢгҒӢгҒЈгҒҰзөӮдәҶгҖӮжғ…е ұеұҖз·ҸиЈҒдёӢжқ‘е®ҸгҒҠгӮҲгҒійҢІйҹізҸӯгҒҜгҖҒеқӮдёӢй–ҖгӮ’йҖҡгҒЈгҒҰе®®еҶ…зңҒгҒӢгӮүйҖҖеҮәгҒҷгӮӢйҡӣгҒ«гҖҒзҺүйҹіж”ҫйҖҒгӮ’йҳ»жӯўгҒ—гӮҲгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢиҝ‘иЎӣжӯ©е…ө第дәҢйҖЈйҡҠ第дёүеӨ§йҡҠй•·дҪҗи—ӨеҘҪејҳеӨ§е°үгӮүгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰжӢҳжқҹгғ»зӣЈзҰҒгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮйҢІйҹізӣӨгҒҢе®®еҶ…зңҒеҶ…йғЁгҒ«еӯҳеңЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зҹҘгҒЈгҒҹеё«еӣЈеҸӮи¬ҖеҸӨиіҖз§ҖжӯЈе°‘дҪҗгҒ®жҢҮзӨәгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒйҢІйҹізӣӨгҒ®жҚңзҙўгҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҹпјҲе®®еҹҺдәӢ件пјүгҖӮйҢІйҹізӣӨгҒҜгҖҒйҢІйҹіеҫҢгҒ«дҫҚеҫ“гҒ®еҫіе·қзҫ©еҜӣгҒ«гӮҲгӮҠзҡҮеҗҺе®®иҒ·дәӢеӢҷе®ҳе®ӨгҒ®жӣёйЎһе…ҘгӮҢгҒ®и»ҪйҮ‘еә«гҒ«гҖҒд»–гҒ®жӣёйЎһгҒ«зҙӣгӮҢиҫјгҒҫгҒӣгӮӢеҪўгҒ§дҝқз®ЎгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒҹгӮҒзҷәиҰӢгҒ•гӮҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ

дәӢ件йҺ®ең§еҫҢгҖҒе®®еҶ…зңҒгҒҜ1еӣһзӣ®гҒ«йҢІйҹігҒ—гҒҹйҢІйҹізӣӨгӮ’гҖҢеүҜзӣӨпјҲгҖҢеүҜжң¬гҖҚгҒЁгӮӮе‘јгҒ°гӮҢгӮӢпјүгҖҚгҖҒ2еӣһзӣ®гҒ«йҢІйҹігҒ—гҒҹйҢІйҹізӣӨгӮ’гҖҢжӯЈзӣӨпјҲгҖҢжӯЈжң¬гҖҚгҒЁгӮӮе‘јгҒ°гӮҢгӮӢпјүгҖҚгҒЁе®ҡгӮҒгҖҒгҖҢжӯЈзӣӨгҖҚгҒҜжқұдә¬ж”ҫйҖҒдјҡйӨЁгҒёгҖҒгҖҢеүҜзӣӨгҖҚгҒҜ第дёҖз”ҹе‘ҪйӨЁгҒ®дәҲеӮҷгҒ®гӮ№гӮҝгӮёгӮӘгҒёгҒЁжҢҒгҒЎиҫјгҒҫгӮҢгҒҹгҖӮ

еҪ“ж—ҘжӯЈеҚҲгҒ®жҷӮе ұгҒ®гҒӮгҒЁгҖҒйҮҚеӨ§ж”ҫйҖҒгҒ®иӘ¬жҳҺгӮ’иЎҢгҒЈгҒҹгҒ®гҒҜж—Ҙжң¬ж”ҫйҖҒеҚ”дјҡгҒ®ж”ҫйҖҒе“ЎпјҲгӮўгғҠгӮҰгғігӮөгғјпјүе’Ңз”°дҝЎиіўгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

еӣҪйҡӣж”ҫйҖҒпјҲгғ©гӮёгӮӘгғ»гғҲгӮҰгӮӯгғ§гӮҰпјүгҒ§гҒҜе№іе·қе”ҜдёҖгҒҢеҺіж јгҒӘж–ҮиӘһдҪ“гҒ«гӮҲгӮӢиӢұиӘһиЁіж–ҮжӣёпјҲImperial Rescript on the Termination of the WarпјүгӮ’жң—иӘӯгҒ—гҖҒеӣҪеӨ–еҗ‘гҒ‘гҒ«ж”ҫйҖҒгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®ж”ҫйҖҒгҒҜзұіеӣҪеҒҙгҒ§гӮӮеҸ—дҝЎгҒ•гӮҢгҖҒ1945е№ҙ8жңҲ15ж—Ҙд»ҳгҒ®гғӢгғҘгғјгғЁгғјгӮҜгғ»гӮҝгӮӨгғ гӮәзҙҷгҒ«е…Ёж–ҮгҒҢжҺІијүгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ

зҺүйҹіж”ҫйҖҒгҒЁеүҚеҫҢгҒ®гғ©гӮёгӮӘж”ҫйҖҒ

жӯЈеҚҲд»ҘйҷҚгҒ®зҺүйҹізӣӨгӮ’еҶҚз”ҹгҒ—гҒҹзҺүйҹіж”ҫйҖҒгҒҜзҙ„5еҲҶгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒгҒқгҒ®еүҚеҫҢгҒ®зөӮжҲҰй–ўйҖЈгғӢгғҘгғјгӮ№ж”ҫйҖҒгҒӘгҒ©гӮ’еҗ«гӮҖж”ҫйҖҒгҒҜзҙ„37еҲҶеҚҠгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒж”ҫйҖҒгӮ’еҚіжҷӮгҒ«еәғгҒҸдјқйҒ”гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒ10В kWгҒ«иҰҸеҲ¶гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹеҮәеҠӣгӮ’60В kWгҒ«еў—еҠӣгҒ—гҖҒжҳјй–“йҖҒйӣ»гҒ®гҒӘгҒ„ең°еҹҹгҒёгҒ®зү№еҲҘйҖҒйӣ»гӮ’иЎҢгҒ„гҖҒгҒ•гӮүгҒ«зҹӯжіўгҒ«гӮҲгӮҠжқұдәңж”ҫйҖҒгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰдёӯеӣҪеҚ й ҳең°гҖҒжәҖжҙІгҖҒжңқй®®гҖҒеҸ°ж№ҫгҖҒеҚ—ж–№и«ёең°еҹҹгҒ«гӮӮж”ҫйҖҒгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ

дәҲе‘Ҡж”ҫйҖҒ

зҺүйҹіж”ҫйҖҒгҒ®дәҲе‘ҠгҒҜ14ж—Ҙ21жҷӮгҒ®гғӢгғҘгғјгӮ№гҒЁ15ж—Ҙ7жҷӮ21еҲҶгҒ®гғӢгғҘгғјгӮ№гҒ®2еӣһиЎҢгӮҸгӮҢгҒҹгҖӮеҶ…е®№гҒЁгҒ—гҒҰгҖҢгҒ“гҒ®гҒҹгҒіи©”жӣёгҒҢжёҷзҷәгҒ•гӮҢгӮӢгҖҚгҖҢ15ж—ҘжӯЈеҚҲгҒ«еӨ©зҡҮиҮӘгӮүгҒ®ж”ҫйҖҒгҒҢгҒӮгӮӢгҖҚгҖҢеӣҪж°‘гҒҜдёҖдәәж®ӢгӮүгҒҡзҺүйҹігӮ’жӢқгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҖҚгҖҢжҳјй–“йҖҒйӣ»гҒ®гҒӘгҒ„ең°еҹҹгҒ«гӮӮзү№еҲҘйҖҒйӣ»гӮ’иЎҢгҒҶгҖҚгҖҢе®ҳе…¬зҪІгҖҒдәӢеӢҷжүҖгҖҒе·Ҙе ҙгҖҒеҒңи»Ҡе ҙгҖҒйғөдҫҝеұҖгҒӘгҒ©гҒ§гҒҜжүӢжҢҒгҒЎеҸ—дҝЎж©ҹгӮ’жҙ»з”ЁгҒ—гҒҰеӣҪж°‘гҒҢгӮӮгӮҢгҒӘгҒҸж”ҫйҖҒгӮ’иҒһгҒ‘гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«жүӢй…ҚгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҖҚгҖҢж–°иҒһгҒҢеҚҲеҫҢ1жҷӮгҒ”гӮҚгҒ«й…ҚйҒ”гҒ•гӮҢгӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгӮӮгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҖҚгҒӘгҒ©гҒҢе ұгҒҳгӮүгӮҢгҒҹгҖӮ

15ж—ҘжӯЈеҚҲгҒ®ж”ҫйҖҒеҶ…е®№

зү№иЁҳгҒӘгҒҚж–ҮгҒҜгҖҒе’Ңз”°дҝЎиіўгҒ«гӮҲгӮӢгӮўгғҠгӮҰгғігӮ№гҖӮ

- жӯЈеҚҲгҒ®жҷӮе ұ

- гҖҢеҸӘд»ҠгӮҲгӮҠйҮҚеӨ§гҒӘгӮӢж”ҫйҖҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮе…ЁеӣҪгҒ®иҒҙеҸ–иҖ…гҒ®зҡҶж§ҳгҖҒгҒ”иө·з«ӢйЎҳгҒ„гҒҫгҒҷгҖҚ

- гҖҢеӨ©зҡҮйҷӣдёӢгҒ«гҒҠгҒӢгҒӣгӮүгӮҢгҒҫгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒе…ЁеӣҪж°‘гҒ«еҜҫгҒ—гҖҒз•ҸгҒҸгӮӮеҫЎиҮӘгӮүеӨ§и©”гӮ’е®ЈгӮүгҒӣзөҰгҒҶгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгӮҲгӮҠ謹гҒҝгҒҰзҺүйҹігӮ’гҒҠйҖҒгӮҠз”ігҒ—гҒҫгҒҷгҖҚпјҲжғ…е ұеұҖз·ҸиЈҒгғ»дёӢжқ‘е®Ҹпјү

- еӣҪжӯҢеҗӣгҒҢд»ЈеҘҸжҘҪ

- еӨ§жқұдәңжҲҰдәүзөӮзөҗгғҺи©”жӣёпјҲжҳӯе’ҢеӨ©зҡҮгҒ®йҢІйҹізӣӨеҶҚз”ҹпјү

- еӣҪжӯҢеҗӣгҒҢд»ЈеҘҸжҘҪ

- гҖҢ謹гҒҝгҒҰеӨ©зҡҮйҷӣдёӢгҒ®зҺүйҹіж”ҫйҖҒгӮ’зөӮгӮҸгӮҠгҒҫгҒҷгҖҚпјҲдёӢжқ‘пјү

- зҺүйҹіж”ҫйҖҒгҒ®и§ЈиӘ¬пјҲд»ҘдёӢе…Ёж–Үпјүгғ»гҖҢ謹гӮ“гҒ§и©”жӣёгӮ’еҘүиӘӯгҒ„гҒҹгҒ—гҒҫгҒҷгҖҚ

- зөӮжҲҰи©”жӣёгҒ®еҘүиӘӯпјҲзҺүйҹіж”ҫйҖҒгҒЁеҗҢеҶ…е®№пјү

- гҖҢ謹гӮ“гҒ§и©”жӣёгҒ®еҘүиӘӯгӮ’зөӮгӮҸгӮҠгҒҫгҒҷгҖҚ д»ҘйҷҚгҖҒзөӮжҲҰй–ўйҖЈгғӢгғҘгғјгӮ№пјҲй …зӣ®еҗҚгҒҜеҗҢзӣҹйҖҡдҝЎгҒӢгӮүй…ҚдҝЎгҒ•гӮҢгҒҹгғӢгғҘгғјгӮ№еҺҹзЁҝгҒ®гӮҝгӮӨгғҲгғ«пјү

- еҶ…й–Је‘Ҡи«ӯпјҲ14ж—Ҙд»ҳгҒ®еҶ…й–Јз·ҸзҗҶеӨ§иҮЈгғ»йҲҙжңЁиІ«еӨӘйғҺгҒ®еҶ…й–Је‘Ҡи«ӯпјү

- гҒ“гӮҢд»ҘдёҠеӣҪж°‘гҒ®жҲҰзҒ«гҒ«ж–ғгӮҢгӮӢгӮ’иҰӢгӮӢгҒ«еҝҚгҒігҒҡ=е№іе’ҢеҶҚе»әгҒ«иҒ–ж–ӯйҷҚгӮӢ=пјҲзөӮжҲҰжұәе®ҡгҒ®еҫЎеүҚдјҡиӯ°гҒ®жЁЎж§ҳгӮ’дјқгҒҲгӮӢеҶ…е®№пјү

- дәӨжҸӣеӨ–дәӨж–ҮжӣёгҒ®иҰҒж—ЁпјҲеҗӣдё»зөұжІ»иҖ…гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®еӨ©зҡҮеӨ§жЁ©гӮ’жҗҚгҒ—гҒӘгҒ„еүҚжҸҗгҒ§гҒ®гғқгғ„гғҖгғ е®ЈиЁҖеҸ—и«ҫгҒЁгғҗгғјгғігӮәеӣһзӯ”гҒ®иҰҒж—ЁгҖҒгҒ“гӮҢгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹгғқгғ„гғҖгғ е®ЈиЁҖеҸ—и«ҫгҒ®еӨ–дәӨжүӢз¶ҡгҒҚпјү

- дёҖеәҰгҒҜгӮҪйҖЈгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰжҲҰдәүзөӮзөҗгӮ’иҖғ究=еӣҪдҪ“иӯ·жҢҒгҒ®дёҖз·ҡгӮ’зўәдҝқ=пјҲжҲҰеұҖгҒ®жӮӘеҢ–гҒЁгӮҪйҖЈзөҢз”ұгҒ®е’Ңе№іе·ҘдҪңеӨұж•—гҒЁеҸӮжҲҰгҖҒгғқгғ„гғҖгғ е®ЈиЁҖеҸ—и«ҫгҒ«иҮігҒЈгҒҹзөҢз·Ҝпјү

- дёҮдё–гҒ®зӮәгҒ«еӨӘе№ігӮ’й–ӢгҒҸ з·ҸеҠӣгӮ’е°ҶжқҘгҒ®е»әиЁӯгҒ«еӮҫгҒ‘гӮ“пјҲжҳӯе’ҢеӨ©зҡҮгҒ«гӮҲгӮӢзөӮжҲҰжұәж„Ҹпјү

- гғқгғ„гғҖгғ е®ЈиЁҖпјҲгғқгғ„гғҖгғ е®ЈиЁҖгҒ®иҰҒж—Ёпјү

- гӮ«гӮӨгғӯе®ЈиЁҖпјҲгӮ«гӮӨгғӯе®ЈиЁҖгҒ®иҰҒж—Ёпјү

- е…ұеҗҢе®ЈиЁҖеҸ—и«ҫ=е№іе’ҢеҶҚе»әгҒ®еӨ§и©”жёҷзҷә=пјҲзөӮжҲҰгҒ«иҮЁгӮ“гҒ§гҒ®еӣҪж°‘гҒ®еҝғж§ӢгҒҲпјү

- з·ҠејөгҒ®дёҖйҖұй–“пјҲ8жңҲ9ж—ҘгҒӢгӮү14ж—ҘгҒҫгҒ§гҒ®йҮҚиҰҒдјҡиӯ°гҒ®й–ӢеӮ¬зөҢйҒҺпјү

- йҲҙжңЁз·ҸзҗҶеӨ§иҮЈж”ҫйҖҒгҒ®дәҲе‘ҠпјҲ14жҷӮгҒӢгӮүгҒ®гҖҢеӨ§и©”гӮ’жӢқгҒ—еҘүгӮҠгҒҰгҖҚгҒЁйЎҢгҒҷгӮӢж”ҫйҖҒдәҲе‘ҠгҖӮе®ҹйҡӣгҒ«гҒҜеҶ…й–Јз·ҸиҫһиҒ·гӮ’жұәе®ҡгҒҷгӮӢй–Јиӯ°гҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҹгҒҹгӮҒгҖҒ19жҷӮгҒ®гғӢгғҘгғјгӮ№гҒ«з¶ҡгҒ„гҒҰж”ҫйҖҒгҒ•гӮҢгҒҹпјү

- 8. жҳӯе’ҢеӨ©зҡҮгҒ®йҢІйҹізӣӨеҶҚз”ҹеҫҢгҒ®и§ЈиӘ¬ж–ҮпјҲж—Ҙжң¬ж”ҫйҖҒеҚ”дјҡгҖҖе’Ңз”°дҝЎиіўж”ҫйҖҒе“Ўпјү

15ж—ҘгҒ®ж”ҫйҖҒ

1945е№ҙпјҲжҳӯе’Ң20е№ҙпјү8жңҲ15ж—ҘгҒ®гғ©гӮёгӮӘж”ҫйҖҒгҒҜдёӢиЁҳгҒ®6еӣһгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ

- 7жҷӮ21еҲҶпјҲ9еҲҶй–“пјү

- жӯЈеҚҲпјҲ37еҲҶеҚҠгҖҒзҺүйҹіж”ҫйҖҒгӮ’еҗ«гӮҖпјү

- 15жҷӮпјҲ40еҲҶй–“пјү

- 17жҷӮпјҲ20еҲҶй–“пјү

- 19жҷӮпјҲ40еҲҶй–“пјү

- 21жҷӮпјҲ18еҲҶй–“пјү

е…Ёж–Ү

еҺҹж–Ү

зҸҫд»Јд»®еҗҚйҒЈгҒ„гғ»еёёз”Ёжјўеӯ—гғ»гҒІгӮүгҒҢгҒӘ

зҸҫд»ЈиӘһиЁі

зҺүйҹіж”ҫйҖҒе…Ёж–ҮгҒ®зҸҫд»ЈиӘһиЁігҖӮ

зҺүйҹізӣӨ

зҺүйҹіж”ҫйҖҒгҒ®иЁҳйҢІеӘ’дҪ“гҒ§гҒӮгӮӢгғ¬гӮігғјгғүзӣӨпјҲзҺүйҹізӣӨпјүгҒ«гҒҜгҖҒе®®еҶ…еәҒгҒҢдҝқз®ЎгҒҷгӮӢеҺҹзӣӨгҒЁгҖҒжҲҰеҫҢгҒ®йҖЈеҗҲеӣҪи»ҚжңҖй«ҳеҸёд»Өе®ҳз·ҸеҸёд»ӨйғЁпјҲGHQпјүгҒ®иӨҮиЈҪгҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

дёҖиҲ¬зҡ„гҒ«зҹҘгӮүгӮҢгҒҰгҒҚгҒҹзҺүйҹіж”ҫйҖҒгҒ®йҹіеЈ°гҒҜгҖҒзөӮжҲҰгҒ®зҝҢе№ҙгҖҒGHQгҒ®е‘Ҫд»ӨгҒ§иӨҮиЈҪгҒ•гӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гӮ’йҢІйҹідҪңжҘӯгҒ«гҒӮгҒҹгҒЈгҒҹNHKиҒ·е“ЎгҒҢдҪҷеҲҶгҒ«еҲ¶дҪңгҒ—еҖӢдәәгҒ§дҝқз®ЎгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҖҒгҒқгҒ®еҫҢгҖҒNHKгҒ«жёЎгҒ•гӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒЁгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮNHKгҒ«жёЎгҒ•гӮҢгҒҹиӨҮиЈҪзӣӨгҒҜгҒқгҒ®еҫҢгҒ•гӮүгҒ«LPгғ¬гӮігғјгғүеҢ–гҒ•гӮҢгҖҒ2015е№ҙжҷӮзӮ№гҒ§гҒҜLPгҒҢNHKжөңжқҫж”ҜеұҖеҶ…гҒ®гғ©гӮӨгғ–гғ©гғӘгғјгҒ«дҝқз®ЎгҒ•гӮҢгҖҒ2017е№ҙгҒ«гҒҜеҗҢгғ©гӮӨгғ–гғ©гғӘгғјгҒҢNHKгӮўгғјгӮ«гӮӨгғ–гӮ№пјҲе·қеҸЈжң¬йӨЁпјүгҒ«зөұеҗҲгҒ•гӮҢгҒҹгҒ“гҒЁгҒ«дјҙгҒ„е·қеҸЈгҒ«з§»гҒ•гӮҢгҒҹпјҲе…ғгҒ®иӨҮиЈҪзӣӨгҒҜиЎҢж–№гҒҢгӮҸгҒӢгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„пјүгҖӮ

зҺүйҹіж”ҫйҖҒгҒҜ2еӣһйҢІйҹігҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҹгҒҹгӮҒгҖҢзҺүйҹізӣӨгҖҚгҒ«гҒҜжӯЈеүҜгҒ®2зө„еӯҳеңЁгҒҷгӮӢгҖӮзҺүйҹізӣӨгҒҜжҳӯе’ҢеӨ©зҡҮгҒ®дҪҸгҒҫгҒ„гҒ§йҳІз©әж–ҪиЁӯгӮӮе…јгҒӯеӮҷгҒҲгҒҰгҒ„гҒҹгҖҢеҫЎж–Үеә«гҖҚгҒ«й•·гӮүгҒҸеҸҺи”өгҒ•гӮҢгҒҹгҒ®гҒЎдёүгҒ®дёёе°ҡи”өйӨЁгҒ«гҖҒгҒқгҒ®еҫҢе®®еҶ…еәҒгҒ®еҖүеә«гҒ«з§»гҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ

гҒқгҒ®гҒҶгҒЎгҖҒ1еӣһзӣ®гҒ«йҢІйҹігҒ•гӮҢгҖҒж”ҫйҖҒгҒ§гҒҜдҪҝгӮҸгӮҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹж–№гҒ®зҺүйҹізӣӨпјҲеүҜзӣӨпјүиЁҲ7жһҡгҒҜ1975е№ҙпјҲжҳӯе’Ң50е№ҙпјүгҖҒж”ҫйҖҒй–Ӣе§Ӣ50е‘Ёе№ҙиЁҳеҝөдәӢжҘӯгҒ®дёҖз’°гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒе®®еҶ…еәҒгҒӢгӮүNHKж”ҫйҖҒеҚҡзү©йӨЁгҒ«з§»гҒ•гӮҢгҒҹгҒҢгҖҒгҒІгҒіеүІгӮҢгҒӘгҒ©жҷӮй–“гҒ®зөҢйҒҺгҒ«гӮҲгӮӢеҠЈеҢ–гҒ«гӮҲгӮҠеҶҚз”ҹдёҚеҸҜиғҪгҒӘзҠ¶ж…ӢгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮзҸҫеңЁгҒҜдҝ®еҫ©жҺӘзҪ®гӮ’ж–ҪгҒ—гҒҹгҒҶгҒҲгҖҒзӘ’зҙ гӮ¬гӮ№гӮ’е……еЎ«гҒ—гҒҹгӮұгғјгӮ№гҒ§еҺіеҜҶгҒӘжё©еәҰгғ»ж№ҝеәҰз®ЎзҗҶгҒ®гӮӮгҒЁдҝқз®Ўгғ»еұ•зӨәгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

е®®еҶ…еәҒгҒҢжүҖи”өгҒҷгӮӢ2еӣһзӣ®гҒ«йҢІйҹігҒ•гӮҢгҒҹгӮӮгҒҶ1зө„гҒ®зҺүйҹізӣӨпјҲжӯЈзӣӨпјүиЁҲ5жһҡгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮеҠЈеҢ–гҒҢйҖІгӮ“гҒ§гҒ„гҒҹгӮӮгҒ®гҒ®гҖҒ2014е№ҙпјҲе№іжҲҗ26е№ҙпјүжң«гҒ«е®®еҶ…еәҒгҒҢеҶҚз”ҹгӮ’и©ҰгҒҝгҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒ2жһҡзө„гҒ§йҢІйҹігҒ•гӮҢгҒҹйҹіеЈ°гҒ®еҶҚз”ҹгҒ«жҲҗеҠҹгҒ—гҒҹпјҲ3жһҡзө„гҒҜгҒҶгҒЎ1жһҡгҒҢеҶҚз”ҹдёҚеҸҜиғҪпјүгҖӮгҒқгҒ®еҫҢгғҮгӮёгӮҝгғ«гғӘгғһгӮ№гӮҝгғјгҒҢе®ҹж–ҪгҒ•гӮҢгҖҒ2015е№ҙпјҲе№іжҲҗ27е№ҙпјү6жңҲ30ж—ҘгҒ«гҒҜ第125д»ЈеӨ©зҡҮжҳҺд»ҒгҖҒзҫҺжҷәеӯҗгҖҒзҡҮеӨӘеӯҗгғ»еҫід»ҒиҰӘзҺӢпјҲзҸҫгғ»еӨ©зҡҮпјүгҖҒз§ӢзҜ е®®ж–Үд»ҒиҰӘзҺӢгҒ®4дәәгҒҢгҒ“гҒ®еҫ©е…ғгҒ•гӮҢгҒҹйҹіеЈ°гӮ’иҒһгҒ„гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮеҺҹзӣӨгҒҜгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§е…¬гҒ«гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгӮӮгҒ®гӮҲгӮҠ10з§’гҒ»гҒ©зҹӯгҒ„4еҲҶ30з§’гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒеҫ“жқҘгҒ®йҹіжәҗгҒҜеҶҚз”ҹгӮ„иӨҮиЈҪгҒҢз№°гӮҠиҝ”гҒ•гӮҢгӮӢгҒҶгҒЎгҒ«йҹігҒҢеҠЈеҢ–гҒ—гҒҰгҒ„гҒЈгҒҹгӮӮгҒ®гҒЁжҺЁжё¬гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮе®®еҶ…еәҒгҒ§гҒҜжҲҰеҫҢ70е№ҙгҒ®зҜҖзӣ®гҒ«гҒӮгҒҹгӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүеҗҢе№ҙ8жңҲ1ж—ҘгҒ«гҒ“гҒ®еҺҹзӣӨгҒЁеҫ©е…ғйҹіеЈ°гҖҒ1946е№ҙпјҲжҳӯе’Ң21е№ҙпјү5жңҲ24ж—ҘгҒ«ж”ҫйҖҒгҒ•гӮҢгҒҹйЈҹзі§е•ҸйЎҢгҒ«й–ўгҒҷгӮӢеҫЎиЁҖи‘үгӮ’йҢІйҹігҒ—гҒҹеҺҹзӣӨгӮӮе…¬й–ӢпјҲгҒ“гӮҢгҒҜ1962е№ҙгҒ«гғ•гӮ©гғҺгӮ·гғјгғҲгҒ«еҸҺйҢІгҒ•гӮҢгҖҒеҗҢгҒҳгӮӮгҒ®гҒҢ1995е№ҙгҒ«CDеҢ–гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢпјүгҖҒгҒ“гӮҢгҒ«еҗҲгӮҸгҒӣгӮӢеҪўгҒ§гҖҒеҫЎж–Үеә«гҒ®йҳІз©әеЈ•гӮӮ1965е№ҙпјҲжҳӯе’Ң40е№ҙпјүд»ҘжқҘгҒЁгҒӘгӮӢеҶ…йғЁгҒ®зҠ¶жіҒгӮ’еҶҷзңҹгӮ„жҳ еғҸгӮ’е…¬й–ӢгҒ—гҒҹгҖӮ

гӮЁгғ”гӮҪгғјгғү

- е…¬ејҸгҒ«гҒҜзөӮжҲҰгҒ®и©”жӣёгҒҢжңҖеҲқгҒ®зҺүйҹіж”ҫйҖҒгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒ1928е№ҙпјҲжҳӯе’Ң3е№ҙпјү12жңҲ2ж—ҘгҒ®еӨ§зӨјиҰіе…өејҸгҒ«гҖҒгғ©гӮёгӮӘж”ҫйҖҒгҒ®гғһгӮӨгӮҜгҒҢжҳӯе’ҢеӨ©зҡҮгҒ®иӮүеЈ°гӮ’ж„ҸеӣігҒӣгҒҡжӢҫгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҖҒгҒ“гӮҢгҒҢж”ҫйҖҒгҒ•гӮҢгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгӮўгӮҜгӮ·гғҮгғігғҲгҒҢдёҖеәҰиө·гҒ“гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮе®®дёӯзӯӢгҒҜгҖҢеӨ©зҡҮгҒ®иӮүеЈ°гӮ’ж”ҫйҖҒгҒҷгӮӢдәӢгҒҜжҶҡгӮҠгҒӮгӮҠгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгҒ“гӮҢгӮ’ж•°ж—ҘеҫҢгҒ«е°ҒеҚ°гҒ•гӮҢгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ

- дҪҗи—ӨеҚ“е·ұгҖҺе…«жңҲеҚҒдә”ж—ҘгҒ®зҘһи©ұгҖҸпјҲгҒЎгҒҸгҒҫж–°жӣёгҖҒ2005е№ҙпјүгҒ§гҒҜгҖҒгҖҢе ұйҒ“ж©ҹй–ўгҒ«гҒҜеүҚгӮӮгҒЈгҒҰж—Ҙжң¬гҒ®йҷҚдјҸгҒҢзҹҘгӮүгҒ•гӮҢгҖҒиЁҳиҖ…гҒҜж•—жҲҰгӮ’зҹҘгҒЈгҒҰгҒҶгҒӘгҒ гӮҢгӮӢгғқгғјгӮәгӮ’ж’®еҪұгҒ—гҒҹеҶҷзңҹгӮ’гҖҒж”ҫйҖҒеүҚгҒ«гҒӮгӮүгҒӢгҒҳгӮҒжә–еӮҷгҒ—гҒҹгҖҚгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹжҚҸйҖ иЁҳдәӢгҒ®еҲ¶дҪңгҒҢзҙ№д»ӢгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

- и©”жӣёдҪңжҲҗгҒ®йҒҺзЁӢгҒ§е®үеІЎжӯЈзҜӨгҒҜгҖҢжҷӮйҒӢгғҺи¶ЁгӮҜжүҖгҖҚпјҲгҒҳгҒҶгӮ“гҒ®гҒҠгӮӮгӮҖгҒҸгҒЁгҒ“гӮҚпјүгҒҜгҖҢжҲҗгӮҠиЎҢгҒҚгҒҫгҒӢгҒӣгҖҚгҒ®ж„Ҹе‘ігҒ§гҒӮгӮӢгҒҹгӮҒеӨ©зҡҮгҒ®иЁҖи‘үгҒЁгҒ—гҒҰгҒөгҒ•гӮҸгҒ—гҒҸгҒӘгҒ„гҖҒгҒ“гҒ“гҒҜйҒ“зҫ©гҒ®иҮідёҠе‘Ҫд»ӨгӮ’ж„Ҹе‘ігҒҷгӮӢгҖҢзҫ©е‘ҪгғҺеӯҳгӮ№гғ«жүҖгҖҚгҒ«еӨүгҒҲгӮӢгҒ№гҒҚгҒ гҖҒгҒЁиҝ«ж°ҙд№…еёёгҒ«йҖІиЁҖгҒ—гҒҹгҖӮиҝ«ж°ҙгҒҜгҒ“гӮҢгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰж–ҮжЎҲгӮ’дҪңгӮҠзӣҙгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒқгҒ®гҒӮгҒЁгҒ®й–Јиӯ°гҒ§гҖҒжјўе’Ңиҫһе…ёгҒ«еҮәгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒӘйӣЈгҒ—гҒ„иЁҖи‘үгҒ§гҒҜеӣҪж°‘гҒҢзҗҶи§ЈгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҒЁгҒ„гҒҶж„ҸиҰӢгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒе…ғгҒ«жҲ»гҒ•гӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰе®үеІЎгҒҜгҖҢдёҚиҰӢиӯҳгҒҚгӮҸгҒҫгӮҠгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁжҶӨж…ЁгҒ—гҖҒд»ҘеҫҢи©”жӣёгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰи©ұгҒҷгҒ“гҒЁгӮ’дёҖеҲҮжӢ’гӮ“гҒ гҖӮ

- и©”жӣёгҒ®еҺҹжЎҲгҒ§гҒҜгҖҢйҒәж—ҸгғӢжғігғІиҮҙгӮ»гғҸж–ӯи…ёгғҺжҖқгғ’гӮўгғӘгҖҚгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮе®үеІЎгҒҜгҖҢж–ӯи…ёгғҺжҖқгғ’гҖҚгҒҜз§Ғжғ…гҒ§гҒӮгӮҠе…¬гҒ®е ҙгҒ§дҪҝгҒҶгҒ№гҒҚгҒ§гҒӘгҒ„гҒЁгҒ—гҒҰгҖҢдә”еҶ…зӮәгғӢиЈӮгӮҜгҖҚпјҲгҒ”гҒ гҒ„гҒҹгӮҒгҒ«гҒ•гҒҸпјүгҒ«еӨүжӣҙгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«жҢҮзӨәгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®зӮ№гӮӮй–Јиӯ°гҒ§йӣЈи§ЈгҒЁжҢҮж‘ҳгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮиҝ«ж°ҙгҒҜе®үеІЎгҒӢгӮүиҒһгҒ„гҒҹгҒЁгҒҠгӮҠгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜгҖҢдә”иҮ“гҒҢеј•гҒҚиЈӮгҒӢгӮҢгӮӢжҖқгҒ„гҖҚгҒ®ж„Ҹе‘ігҒ§гҒӮгҒЈгҒҰе…¬гҒ«дҪҝгҒҲгӮӢгҖҒгҒЁиӘ¬жҳҺгҒҷгӮӢгҒЁгҒ“гҒ®гҒҫгҒҫеҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгӮүгӮҢгҒҹгҖӮиҝ«ж°ҙгҒҜгҒ®гҒЎгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҖҢдә”еҶ…зӮәгғӢиЈӮгӮҜгҖҚгҒҜйӣЈи§ЈгҒ®иҰӢжң¬гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮӮгҒ®гҒЁеӣһжғігҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

- гҒқгҒ®еҫҢгҖҒејҸе…ёгғ»иЎҢдәӢгҒӘгҒ©гҒ®е ұйҒ“гҒ§еӨ©зҡҮгҒ®иӮүеЈ°гҒҢж”ҫйҖҒгҒ•гӮҢгӮӢгҒ®гҒҜзҸҚгҒ—гҒ„гҒ“гҒЁгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒ2011е№ҙпјҲе№іжҲҗ23е№ҙпјү3жңҲ16ж—ҘгҖҒ第125д»ЈеӨ©зҡҮжҳҺд»ҒгҒҜжқұж—Ҙжң¬еӨ§йңҮзҒҪпјҲжқұеҢ—ең°ж–№еӨӘе№іжҙӢжІ–ең°йңҮпјүгҒ®зҷәз”ҹгҒӢгӮү5ж—ҘеҫҢгҒ«гҖҒгғЎгғҮгӮЈгӮўгӮ’йҖҡгҒ—гҒҰе…ЁеӣҪж°‘гҒёеҗ‘гҒ‘иҮӘгӮүиӘһгӮҠгҒӢгҒ‘гӮӢеҪўгҒ®гғ“гғҮгӮӘгғЎгғғгӮ»гғјгӮёгӮ’зҷәгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеҪўгҒ§гҒ®гҖҢгҒҠгҒ“гҒЁгҒ°гҖҚгҒҜгҖҒеңЁдҪҚдёӯгҒ®еӨ©зҡҮгҒ§гҒҜеҲқгӮҒгҒҰгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒҹгӮҒгҖҒдёҖйғЁгҒ§гҒҜгҖҢе№іжҲҗгҒ®зҺүйҹіж”ҫйҖҒгҖҚгҒЁгӮӮе‘јгҒ°гӮҢгҒҹгҖӮ

гӮӮгҒҶдёҖгҒӨгҒ®и©”жӣёжЎҲ

еәғгҒҸзҹҘгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢзөӮжҲҰи©”жӣёгҒ®д»–гҒ«еӨ–еӢҷзңҒгҒҢдҪңжҲҗгҒ—гҒҹгӮӮгҒҶдёҖгҒӨгҒ®и©”жӣёжЎҲгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

8жңҲ10ж—ҘгҒ®еҫЎеүҚдјҡиӯ°гҒ®гҒӮгҒЁгҖҒеӨ–еӢҷзңҒж”ҝеӢҷеұҖй•·гҒ®е®үжқұзҫ©иүҜгҒҜжқұйғ·иҢӮеҫіеӨ–еӢҷеӨ§иҮЈгҒ«е‘јгҒ°гӮҢгҖҒи©”жӣёжЎҲгӮ’дҪңжҲҗгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶжҘөз§ҳгҒ®жҢҮзӨәгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹгҖӮе®үжқұгҒҜи©”жӣёжЎҲгӮ’дҪңжҲҗгҒҷгӮӢгҒ®гҒҜеҶ…й–ЈгҒ®д»•дәӢгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’иӘҚиӯҳгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒгӮҜгғјгғҮгӮҝгғјгҒ®еҷӮгҒҢжөҒгӮҢгӮӢгҒӘгҒӢгҖҒгӮӮгҒ—з·ҸзҗҶеӨ§иҮЈе®ҳйӮёгҒҢиҘІж’ғгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢгӮҲгҒҶгҒӘгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҢгҒ°и©”жӣёжЎҲгҒ©гҒ“гӮҚгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҒӘгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгҒқгӮҢгҒ«еӮҷгҒҲгҒҰеӨ–еӢҷзңҒгҒҢдҪңжҲҗгҒҷгӮӢгҒЁи§ЈйҮҲгҒ—гҒҰгҒӮгҒҲгҒҰгҖҢгҒӘгҒңеӨ–еӢҷзңҒгҒҢпјҹгҖҚгҒЁе•ҸгҒҶгҒ“гҒЁгҒҜгҒ—гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮе®үжқұгҒҜи©”жӣёжЎҲгӮ’11ж—ҘгҒ®жңқгҒ«жқұйғ·еӨ§иҮЈгҒ«жёЎгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒзөҗеұҖгҒ“гҒ®и©”жӣёжЎҲгҒҢж—ҘгҒ®зӣ®гӮ’иҰӢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮиҝ«ж°ҙд№…еёёгӮӮгҒ“гҒ®и©”жӣёжЎҲгҒҢгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зҹҘгӮүгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮжҲҰеҫҢгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒӢгӮүе®үжқұгҒҢи”өжӣёгӮ’ж•ҙзҗҶгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҖҒеҒ¶з„¶жң¬гҒ®й–“гҒ«жҢҹгҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢи©”жӣёжЎҲгҒ®дёӢжӣёгҒҚгӮ’зҷәиҰӢгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒеӯҳеңЁгҒҢжҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮе®үжқұгҒҜгҖҢжЎҲгӮ’еӨ§иҮЈгҒ«жёЎгҒҷеүҚгҒ«гҖҒеӨ§жқұдәңзңҒж¬Ўе®ҳгҒ®з”°е°»ж„ӣзҫ©гҒ«иҰӢгҒӣгҒҰиіӣеҗҢгӮ’еҫ—гҒҹгҖҚгҒЁиЁҖгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒз”°е°»гҒҜжҲҰеҫҢгҒ«иӘӯеЈІж–°иҒһзӨҫгҒ®гӮӨгғігӮҝгғ“гғҘгғјгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒгҖҢгҒқгҒ®гҒ“гҒЁгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜиЁҳжҶ¶гҒҢгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁиҝ°гҒ№гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

е®үжқұзҫ©иүҜгҒҢдҪңжҲҗгҒ—гҒҹи©”жӣёжЎҲ

еҸӮиҖғж–ҮзҢ®

- е°ҸжЈ®йҷҪдёҖгҖҺеӨ©зҡҮгҒ®зҺүйҹіж”ҫйҖҒгҖҸпјҲдә”жңҲжӣёжҲҝгҖҒ2003е№ҙ8жңҲпјүвҖ»зҺүйҹіж”ҫйҖҒгҒ®CDгҒҢд»ҳеұһгҖӮ

- е·қдёҠе’Ңд№…гҖҺCDгғ–гғғгӮҜ жҳӯе’ҢеӨ©зҡҮ зҺүйҹіж”ҫйҖҒгҖҸпјҲгҒӮгҒ•еҮәзүҲгҖҒ2015е№ҙ6жңҲпјү

й–ўйҖЈз•Әзө„

- гӮўгғӢгғЎгғігӮҝгғӘгғј жұәж–ӯ 第25и©ұгҖҢжңҖеҫҢгҒ®жұәж–ӯгҖҚпјҲз«ңгҒ®еӯҗгғ—гғӯгғҖгӮҜгӮ·гғ§гғіеҲ¶дҪңгғ»ж—Ҙжң¬гғҶгғ¬гғ“зі»гҖҒ1971е№ҙж”ҫйҖҒпјү - гғқгғ„гғҖгғ е®ЈиЁҖеҸ—и«ҫгҒӢгӮүеҫЎеүҚдјҡиӯ°гҖҒзҺүйҹіж”ҫйҖҒгҒ«иҮігӮӢгҒҫгҒ§гҒ®гҖҒдёӢжқ‘з·ҸиЈҒгӮ’гҒҜгҒҳгӮҒгҖҒеҫ№еә•жҠ—жҲҰгӮ’е”ұгҒҲзҺүйҹізӣӨгӮ’еҘӘеҸ–гҒ—гӮҲгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢйҷёи»ҚгҒ®дёҖйғЁе°Ҷж ЎгҒӘгҒ©гҖҒгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘз«Ӣе ҙгҒӢгӮүгҒ®жұәж–ӯгҒҢжҸҸгҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

- йҖЈз¶ҡгғҶгғ¬гғ“е°ҸиӘ¬гҖҢжң¬ж—ҘгӮӮжҷҙеӨ©гҒӘгӮҠгҖҚпјҲ第35и©ұ=第6йҖұгғ»гҒқгҒ®5 1981е№ҙ11жңҲ13ж—Ҙ NHKз·ҸеҗҲгғҶгғ¬гғ“гӮёгғ§гғігҒ«гҒҰз”ҹж”ҫйҖҒпјү - зҺүйҹіж”ҫйҖҒгҒ®еҪ“жҷӮгҒ®йҹіжәҗгӮ’дәӨгҒҲгҒҰеҶҚзҸҫгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҖӮеҺҹжң¬гҒ®е’Ңз”°гҒ«зӣёеҪ“гҒҷгӮӢйҖІиЎҢеҪ№гҒ®жң¬еӨҡгӮ’еұұжң¬зҙҖеҪҰгҒҢжј”гҒҳгҒҹгҖӮ

- гӮ¶гғ»гӮ№гӮҜгғјгғ—гӮ№гғҡгӮ·гғЈгғ«гҖҢзөӮжҲҰзү№еҲҘдјҒз”» иӘ°гӮӮзҹҘгӮүгҒӘгҒ„зҺүйҹіж”ҫйҖҒ "ж—Ҙжң¬гҒ®гҒ„гҒЎгҒ°гӮ“й•·гҒ„ж—Ҙ"гҒ®зңҹе®ҹгҖҚпјҲгғҶгғ¬гғ“жңқж—ҘгҖҒ2011е№ҙ8жңҲ14ж—Ҙж”ҫйҖҒпјү

- NHK BSгғ—гғ¬гғҹгӮўгғ гҖҢзҺүйҹіж”ҫйҖҒгӮ’дҪңгҒЈгҒҹз”·гҒҹгҒЎгҖҚ - дёӢжқ‘е®ҸгӮүзҺүйҹіж”ҫйҖҒгҒ®еҲ¶дҪңзҠ¶жіҒгӮ„ж”ҫйҖҒгҒ«жҗәгӮҸгҒЈгҒҹдәәгҖ…гӮ’гғүгғ©гғһеҪўејҸгҒ§гҖӮгғҶгғ¬гғ“гғһгғігғҰгғӢгӮӘгғіиЈҪдҪңпјҲNHKгҖҒ2015е№ҙ8жңҲ1ж—Ҙж”ҫйҖҒпјү

- гғӢгӮігғӢгӮіз”ҹж”ҫйҖҒгҖҢгҖҗзөӮжҲҰгҒ®ж—ҘгҖ‘зҺүйҹіж”ҫйҖҒгҖҚ - гғӢгӮіз”ҹзөӮжҲҰзү№еҲҘдјҒз”»гҒЁгҒ—гҒҰзҺүйҹіж”ҫйҖҒгӮ’гғҺгғјгӮ«гғғгғҲгҒ§й…ҚдҝЎгҖӮ2015е№ҙд»ҘйҷҚгҖҒжҜҺе№ҙ8жңҲ15ж—ҘжӯЈеҚҲгҒӢгӮүгғҺгғјгӮ«гғғгғҲгҒ§й…ҚдҝЎгҒҷгӮӢгҖӮ

и„ҡжіЁ

жіЁйҮҲ

еҮәе…ё

й–ўйҖЈй …зӣ®

- еӨ§жқұдәңе…ұж „еңҸ

- еӨ§жқұдәңжҲҰдәү

- зҪӘе·ұи©”

- жҳӯе’ҢеӨ©зҡҮ

- иҝ«ж°ҙд№…еёё - е·қз”°з‘һз©Ӯ - е®үеІЎжӯЈзҜӨ

- йҳҝеҚ—жғҹе№ҫ - еӨ§иҘҝзҖ§жІ»йғҺ

- зөӮжҲҰгҒ®ж—Ҙ

- еҜҫж—ҘжҲҰеӢқиЁҳеҝөж—Ҙ

- ж—Ҙжң¬гҒ®йҷҚдјҸ

- ж—Ҙжң¬гҒ®йҷҚдјҸж–Үжӣё

- е®®еҹҺдәӢ件

- гғқгғ„гғҖгғ е®ЈиЁҖ

- е…«жңҲйқ©е‘ҪиӘ¬

- дәәй–“е®ЈиЁҖ

- ж—Ҙжң¬гҒ®гҒ„гҒЎгҒ°гӮ“й•·гҒ„ж—Ҙ

- гҒҠгҒ“гҒЁгҒ° - зҺүйҹіж”ҫйҖҒгҒЁеҗҢж§ҳгҖҒеӨ©зҡҮгҒҢгғһгӮ№гғЎгғҮгӮЈгӮўгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰиҮӘгӮүгҒ®гғЎгғғгӮ»гғјгӮёгӮ’ж”ҫйҖҒгҒ—гҒҹдҫӢ

- жқұеҢ—ең°ж–№еӨӘе№іжҙӢжІ–ең°йңҮгҒ«й–ўгҒҷгӮӢеӨ©зҡҮйҷӣдёӢгҒ®гҒҠгҒ“гҒЁгҒ°

- иұЎеҫҙгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®гҒҠеӢҷгӮҒгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ®еӨ©зҡҮйҷӣдёӢгҒ®гҒҠгҒ“гҒЁгҒ°

еӨ–йғЁгғӘгғігӮҜ

- еҪ“еәҒгҒҢз®ЎзҗҶгҒҷгӮӢе…ҲгҒ®еӨ§жҲҰй–ўдҝӮгҒ®иіҮж–ҷгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰ

- е®®еҶ…еәҒгҒҢеҺҹзӣӨгҒӢгӮүгғҮгӮёгӮҝгғ«гғӘгғһгӮ№гӮҝгғјгҒ•гӮҢгҖҒе№іжҲҗ27е№ҙпјҲ2015е№ҙпјү8жңҲ1ж—ҘгҒ«е…¬й–ӢгҒ•гӮҢгҒҹзҺүйҹіж”ҫйҖҒгҒ®йҹіжәҗгҒӘгҒ©гҖӮ

- зөӮжҲҰгҒ®и©”жӣёпјҲзҺүйҹіж”ҫйҖҒпјү - NHKж”ҫйҖҒеҸІ

- жҳӯе’ҢеӨ©зҡҮгҖҒзөӮжҲҰгҒ®зҺүйҹіж”ҫйҖҒ - NHKжҲҰдәүиЁјиЁҖгӮўгғјгӮ«гӮӨгғ–гӮ№

- жҳӯе’ҢеӨ©зҡҮгҖҒзөӮжҲҰгҒ®зҺүйҹіж”ҫйҖҒпјҲпј’пјҗпј‘пј•е№ҙпјҳжңҲпј‘ж—Ҙе®®еҶ…еәҒзҷәиЎЁзүҲпјү - NHKжҲҰдәүиЁјиЁҖгӮўгғјгӮ«гӮӨгғ–гӮ№

- зҺүйҹіж”ҫйҖҒгҖҒзөӮжҲҰгҒӢгӮүз”ҹгҒҫгӮҢгҒҹгҒ®гҒ©иҮӘж…ў - гғһгғігӮ¬гҒ§иӘӯгӮҖNHKгғ’гӮ№гғҲгғӘгғј

- зҺүйҹіж”ҫйҖҒ зҸҫд»ЈиӘһиЁі - гғҸгғ•гғқгӮ№гғҲ 2014е№ҙ8жңҲ14ж—Ҙ

- й–ӢжҲҰгҒЁзөӮжҲҰ - гӮҰгӮ§гӮӨгғҗгғғгӮҜгғһгӮ·гғіпјҲ2002е№ҙ11жңҲ22ж—ҘгӮўгғјгӮ«гӮӨгғ–еҲҶпјү - й–ӢжҲҰгҒ®иҮЁжҷӮгғӢгғҘгғјгӮ№гҒЁзөӮжҲҰгҒ®и©”жӣёгӮ’гҖҒж–Үеӯ—гҒЁйҹіеЈ°гҒ§зўәиӘҚгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ

- гғҮгғҺгғі Premium Audio Brand - жӯҙеҸІгҒ®гғҡгғјгӮёгҒ§зҺүйҹізӣӨгҒ®йҢІйҹігҒ«дҪҝз”ЁгҒ•гӮҢгҒҹж©ҹжқҗгҒ®еҶҷзңҹзӯүгҒҢжҺІијүгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

- гҖҺзҺүйҹіж”ҫйҖҒгҖҸ - гӮігғҲгғҗгғігӮҜ