йҰ–йғҪй«ҳйҖҹйҒ“и·ҜпјҲгҒ—гӮ…гҒЁгҒ“гҒҶгҒқгҒҸгҒ©гҒҶгӮҚпјүгҒҜгҖҒж—Ҙжң¬гҒ®йҰ–йғҪй«ҳйҖҹйҒ“и·Ҝж ӘејҸдјҡзӨҫпјҲгҒ—гӮ…гҒЁгҒ“гҒҶгҒқгҒҸгҒ©гҒҶгӮҚгҒӢгҒ¶гҒ—гҒҚгҒҢгҒ„гҒ—гӮғпјүгҒҢйҰ–йғҪеңҸгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰз¶ӯжҢҒгғ»з®ЎзҗҶзӯүгӮ’иЎҢгҒӘгҒҶгҖҒжқұдә¬йғҪеҢәйғЁгҒЁгҒқгҒ®е‘Ёиҫәең°еҹҹгҒ®йғҪеёӮй«ҳйҖҹйҒ“и·ҜгҖӮи·Ҝз·ҡй•·гҒҜ337.8гӮӯгғӯгғЎгғјгғҲгғ« (km)гҒ§гҖҒгҒҶгҒЎз®ЎзҗҶ327.2гӮӯгғӯгғЎгғјгғҲгғ«гҖҒж–°иЁӯ10.6гӮӯгғӯгғЎгғјгғҲгғ«гҖӮгҖҢйҰ–йғҪй«ҳйҖҹгҖҚгҖҢйҰ–йғҪй«ҳгҖҚгҒ®з•Ҙз§°гҒ§е‘јгҒ°гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒҸгҖҒгҒ„гҒҡгӮҢгӮӮйҰ–йғҪй«ҳйҖҹйҒ“и·Ҝж ӘејҸдјҡзӨҫгҒ®зҷ»йҢІе•ҶжЁҷгҖӮ

йҒ“и·Ҝжі•гҒ§е®ҡгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢдёҖиҲ¬еӣҪйҒ“гҖҒйғҪзңҢйҒ“пјҲжқұдә¬йғҪгғ»зҘһеҘҲе·қзңҢгғ»еҚғи‘үзңҢгғ»еҹјзҺүзңҢпјүеҸҠгҒіеёӮйҒ“пјҲжЁӘжөңеёӮгғ»е·қеҙҺеёӮпјүгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒйҒ“и·Ҝж§ӢйҖ д»ӨгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҢйғҪеёӮйғЁгҒ®иҮӘеӢ•и»Ҡе°Ӯз”ЁйҒ“и·ҜгҖҚпјҲ第2種第1зҙҡгғ»з¬¬2зҙҡпјүгҒ«еҢәеҲҶгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮжқұдә¬йғҪеҶ…гҒ§е®ҢзөҗгҒҷгӮӢи·Ҝз·ҡгҒ«гҒҜйғҪйҒ“з•ӘеҸ·гҒҢгҒӨгҒӢгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒжқұдә¬йғҪгҒЁд»–зңҢгҒ«гҒҫгҒҹгҒҢгӮӢи·Ҝз·ҡгҒ«гҒҜйғҪзңҢйҒ“з•ӘеҸ·гҒҢгҒӨгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

йҰ–йғҪй«ҳйҖҹйҒ“и·Ҝж ӘејҸдјҡзӨҫ

йҰ–йғҪй«ҳйҖҹйҒ“и·Ҝж ӘејҸдјҡзӨҫпјҲгҒ—гӮ…гҒЁгҒ“гҒҶгҒқгҒҸгҒ©гҒҶгӮҚгҖҒиӢұиӘһ: Metropolitan Expressway Company LimitedпјүгҒҜгҖҒй«ҳйҖҹйҒ“и·Ҝж ӘејҸдјҡзӨҫжі•гҒ«еҹәгҒҘгҒҚиЁӯзҪ®гҒ•гӮҢгҒҹгҖҒйҰ–йғҪй«ҳйҖҹйҒ“и·ҜгҒ®з®ЎзҗҶзӯүгҒ®жҘӯеӢҷгӮ’иЎҢгҒҶзү№ж®ҠдјҡзӨҫгҖӮйҖҡз§°гҒҜгҖҢйҰ–йғҪй«ҳйҖҹйҒ“и·ҜдјҡзӨҫгҖҚгҖӮж—Ҙжң¬йҒ“и·Ҝе…¬еӣЈзӯүж°‘е–¶еҢ–й–ўдҝӮжі•ж–ҪиЎҢжі•гҒ«гӮҲгӮҠгҖҒйҰ–йғҪй«ҳйҖҹйҒ“и·Ҝе…¬еӣЈгҒ®жҘӯеӢҷгӮ’зӢ¬з«ӢиЎҢж”ҝжі•дәәж—Ҙжң¬й«ҳйҖҹйҒ“и·Ҝдҝқжңүгғ»еӮөеӢҷиҝ”жёҲж©ҹж§ӢпјҲд»ҘдёӢгҖҢж©ҹж§ӢгҖҚпјүгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«жүҝз¶ҷгҒ—гҒҹгҖӮ2005е№ҙпјҲе№іжҲҗ17е№ҙпјү10жңҲ1ж—ҘиЁӯз«ӢгҖӮ

ж—Ҙжң¬еӣҪж”ҝеәңгҒҠгӮҲгҒіең°ж–№е…¬е…ұеӣЈдҪ“гҒҢеёёжҷӮ3еҲҶгҒ®1д»ҘдёҠгҒ®ж ӘејҸгӮ’дҝқжңүгҒ—гҖҒеҪ“еҲҶгҒ®й–“гҒҜж—Ҙжң¬еӣҪж”ҝеәңгҒӢгӮүеӮөеӢҷдҝқиЁјгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢгҖӮдёҖж–№гҖҒе–¶жҘӯе№ҙеәҰжҜҺгҒ®дәӢжҘӯиЁҲз”»гӮ„зӨҫеӮөгҒ®еӢҹйӣҶгҖҒиіҮйҮ‘гҒ®еҖҹе…ҘгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜеӣҪеңҹдәӨйҖҡеӨ§иҮЈгҒ®иӘҚеҸҜгӮ’иҰҒгҒҷгӮӢгҖӮ

гҒҫгҒҹдјҡзӨҫгҒҜж©ҹж§ӢгҒЁгҒ®еҚ”е®ҡгҒ«еҫ“гҒ„гҖҒж”ҝд»ӨгҒ§е®ҡгӮҒгӮүгӮҢгҒҹж©ҹж§ӢгҒёгҒ®еҮәиіҮйҮ‘гғ»иЈңеҠ©йҮ‘гҒ®дёӯгҒӢгӮүгҖҒе»әиЁӯиІ»зӯүгҒ®дёҖйғЁгҒ«гҒӨгҒҚз„ЎеҲ©еӯҗиІёд»ҳгҒҢеҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгӮӢгҖӮ

зҸҫеңЁгҒ®еҗҢзӨҫгҒ®гӮ№гғӯгғјгӮ¬гғігҒҜгҖҢгҒІгҒЁгғ»гҒҫгҒЎгғ»гҒҸгӮүгҒ—гӮ’гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҖҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

еҹәжң¬зҗҶеҝө

еҮәе…ёпјҡ

з§ҒгҒҹгҒЎгҒҜгҖҒйҰ–йғҪеңҸгҒ®гҒІгҒЁгғ»гҒҫгҒЎгғ»гҒҸгӮүгҒ—гӮ’е®үе…Ёгғ»еҶҶж»‘гҒӘйҰ–йғҪй«ҳйҖҹйҒ“и·ҜгғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒ§зөҗгҒігҖҒиұҠгҒӢгҒ§еҝ«йҒ©гҒӘзӨҫдјҡгҒ®еүөйҖ гҒ«иІўзҢ®гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

зөҢе–¶зҗҶеҝө

еҮәе…ёпјҡ

- гҒҠе®ўж§ҳ第дёҖ

- е®үе…ЁгҒЁеҝ«йҒ©гӮ’иҝҪжұӮгҒ—гҖҒгҒҠе®ўж§ҳгҒ«жәҖи¶ігҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гӮӢиіӘгҒ®й«ҳгҒ„гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

- ең°еҹҹзӨҫдјҡгҒЁгҒ®е…ұз”ҹ

- ең°еҹҹгҒ®зҡҶж§ҳгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гҖҒгӮҲгӮҠгӮҲгҒ„з’°еўғгҒ®е®ҹзҸҫгҒЁең°еҹҹзӨҫдјҡгҒ®зҷәеұ•гӮ’зӣ®жҢҮгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

- зӨҫдјҡзҡ„иІ¬д»»

- й«ҳгҒ„еҖ«зҗҶиҰігҒЁйҖҸжҳҺжҖ§гӮ’гӮӮгҒЈгҒҰгҖҒгҒҠе®ўж§ҳгҖҒең°еҹҹгҒ®зҡҶж§ҳгҖҒжҠ•иіҮ家гҒ®зҡҶж§ҳгҒЁгҒ®дҝЎй јй–ўдҝӮгӮ’зҜүгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

- иҮӘз«ӢгҒҷгӮӢзөҢе–¶

- еҠ№зҺҮзҡ„гҒ§еҒҘе…ЁгҒӘзөҢе–¶гӮ’иЎҢгҒ„гҖҒж–°гҒ—гҒ„еҲҶйҮҺгҒ§гҒ®дәӢжҘӯгӮӮз©ҚжҘөзҡ„гҒ«еұ•й–ӢгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

- жҙ»еҠӣгҒӮгҒөгӮҢгӮӢиҒ·е ҙ

- зӨҫе“ЎгҒҢиҮӘгӮүгҒ®еҠӣгӮ’й«ҳгӮҒгҖҒиӘҮгӮҠгҒЁйҒ”жҲҗж„ҹгӮ’жҢҒгҒҰгӮӢиҒ·е ҙгӮ’гҒӨгҒҸгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гғҲгғ©гӮӨгӮўгғігӮ°гғ«гғ»гӮ№гғҲгғӘгғјгғ

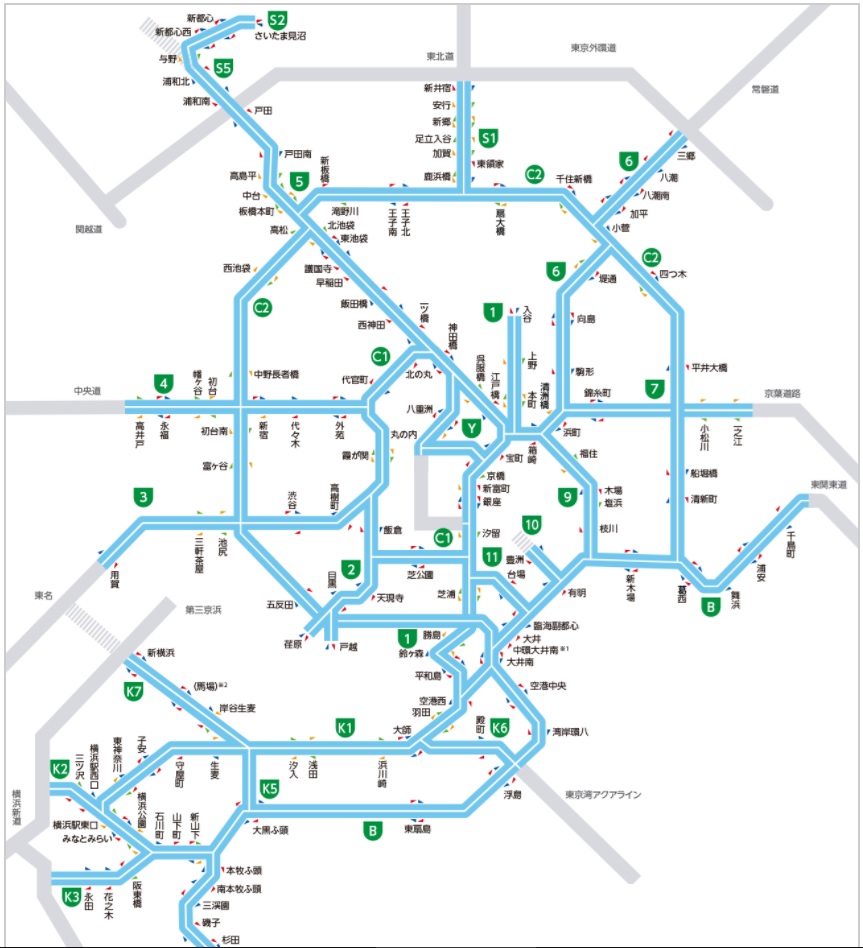

жқұдә¬гӮ’дёӯеҝғгҒ«зҘһеҘҲе·қгғ»еҹјзҺүгғ»еҚғи‘үгҒ®3ж–№йқўгҒёдјёгҒігӮӢйҰ–йғҪй«ҳйҖҹйҒ“и·ҜгҒ®гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒЁгҖҒгҒқгҒ®гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒҘгҒҸгӮҠгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰгҖҢгҒІгҒЁгғ»гҒҫгҒЎгғ»гҒҸгӮүгҒ—гҖҚгӮ’ж”ҜгҒҲгҒҰгҒ„гҒҸгҒЁгҒ„гҒҶдјҡзӨҫгҒ®е§ҝеӢўгӮ’гӮ·гғігғңгғ«гғһгғјгӮҜгҒЁгҒ—гҒҰиЎЁзҸҫгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

жӯҙд»ЈзӨҫй•·

- еҲқд»Ј ж©Ӣжң¬йӢјеӨӘйғҺ

- 2д»Јзӣ® дҪҗгҖ…жңЁе…Ӣе·І

- 3д»Јзӣ® ж©Ӣжң¬еңӯдёҖйғҺ

- 4д»Јзӣ® иҸ…еҺҹз§ҖеӨ«

- 5д»Јзӣ® е®®з”°е№ҙиҖ•

- 6д»Јзӣ® еүҚз”°дҝЎејҳ

жҘӯеӢҷ

йҰ–йғҪй«ҳйҖҹйҒ“и·ҜгҒ®зҜ„еӣІгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒж©ҹж§ӢгҒЁз· зөҗгҒ—гҒҹеҚ”е®ҡгҒ«еҹәгҒҘгҒҚд»ҘдёӢгҒ®жҘӯеӢҷгӮ’иЎҢгҒҶгҖӮ

- й«ҳйҖҹйҒ“и·ҜгҒ®ж–°иЁӯеҸҲгҒҜж”№зҜүгҖӮе®ҢдәҶжҷӮгҒ«гҒҜгҖҒйҒ“и·ҜиіҮз”ЈгҒЁеӮөеӢҷгҒҢгҒЁгӮӮгҒ«ж©ҹж§ӢгҒ«её°еұһгҒҷгӮӢгҖӮ

- ж©ҹж§ӢгҒ®дҝқжңүгҒҷгӮӢйҒ“и·ҜиіҮз”ЈгӮ’жңүе„ҹгҒ§еҖҹгӮҠеҸ—гҒ‘гҒҰгҒ®гҖҒгҒӢгҒӢгӮӢй«ҳйҖҹйҒ“и·ҜгҒ®з®ЎзҗҶгҖӮ

гҒ„гӮҸгӮҶгӮӢдёҠдёӢеҲҶйӣўж–№ејҸгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгҖҢдёҠгҖҚгҒ«зӣёеҪ“гҒҷгӮӢгҖӮ

и·Ҝз·ҡ

еҗҢдёҖи·Ҝз·ҡгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰжі•зҡ„жүӢз¶ҡгҒҚгҒ§гҒӮгӮӢйғҪеёӮиЁҲз”»гҖҒеҹәжң¬иЁҲз”»гҖҒдәӢжҘӯиЁҲз”»гҒ®еҗ„дәӢжҘӯж®өйҡҺгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰпјҲгҒқгӮҢгҒһгӮҢиӢҘе№Із•°гҒӘгӮӢпјүгҖҢи·Ҝз·ҡеҗҚгҖҚгҒҢгҒӨгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒжЎҲеҶ…гҒ®еҲҶгҒӢгӮҠгӮ„гҒҷгҒ•гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гҖҒдёҖиҲ¬гҒ«жЁҷиӯҳгҒӘгҒ©гҒ§жЎҲеҶ…гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҜгҖҢи·Ҝз·ҡе‘јз§°гҖҚгҒЁгҖҢгғ«гғјгғҲгғһгғјгӮҜпјҲи·Ҝз·ҡз•ӘеҸ·гғ»иЁҳеҸ·пјүгҖҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҢжӯЈејҸгҒ«е®ҹж–ҪгҒ•гӮҢгҒҹгҒ®гҒҜ1989е№ҙгҒ гҒҢгҖҒ1989е№ҙд»ҘеүҚгҒ§гӮӮгҒ“гҒ®и·Ҝз·ҡз•ӘеҸ·гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮз’°зҠ¶з·ҡгҒҜ2009е№ҙгҒӢгӮүжЁӘжҘ•еҶҶеҪўгҒЁзҹўеҚ°гҒ§иЎЁиЁҳгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҒ“гҒ“гҒ§гҒҜи·Ҝз·ҡе‘јз§°гҒЁгғ«гғјгғҲгғһгғјгӮҜгӮ’иҰӢеҮәгҒ—гҒ«иЁҳијүгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢпјҲи·Ҝз·ҡз•ӘеҸ·гғ»и·Ҝз·ҡе‘јз§°гҒЁйҒ“и·Ҝжі•дёҠгҒ®и·Ҝз·ҡеҗҚпјүгҖӮ

йғҪеёӮй–“й«ҳйҖҹйҒ“и·ҜгҒЁз•°гҒӘгӮҠгҖҒй–ӢйҖҡеҪ“еҲқгҒҜгӮёгғЈгғігӮҜгӮ·гғ§гғігӮ’гҖҢгӮӨгғігӮҝгғјгғҒгӮ§гғігӮёгҖҚгҒЁе‘јгӮ“гҒ§гҒ„гҒҹгҒҢгҖҒ1990е№ҙд»ЈгҒ«йғҪеёӮй–“й«ҳйҖҹйҒ“и·ҜгҒЁеҗҢгҒҳгҖҢгӮёгғЈгғігӮҜгӮ·гғ§гғігҖҚгҒ«ж”№еҗҚгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

жқұдә¬з·ҡ

жқұдә¬йғҪеҶ…гғ»еҚғи‘үзңҢеҶ…и·Ҝз·ҡгҒ®жқұдә¬еӨ–з’°иҮӘеӢ•и»ҠйҒ“д»ҘеҚ—гҒ®и·Ҝз·ҡгҖӮз’°зҠ¶йҒ“и·ҜгҒ§гҒӮгӮӢйғҪеҝғз’°зҠ¶з·ҡ (C1) гҒӢгӮүж”ҫе°„зҠ¶гҒ«е»¶гҒігӮӢи·Ҝз·ҡгҒ«гҖҒ1еҸ·дёҠйҮҺгғ»зҫҪз”°з·ҡгҒӢгӮү11еҸ·еҸ°е ҙз·ҡгҒҫгҒ§гҖҒжҷӮиЁҲеӣһгӮҠгҒ«и·Ҝз·ҡеҗҚгҒЁиЎҢе…ҲгҒ®ең°еҗҚгҒ®е‘јз§°гҒҢдёҺгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

з’°зҠ¶з·ҡ

- C1 й«ҳйҖҹйғҪеҝғз’°зҠ¶з·ҡпјҲз’°зҠ¶йғЁеҲҶпјү

-

- йғҪйҒ“йҰ–йғҪй«ҳйҖҹ1еҸ·з·ҡпјҲжұҹжҲёж©ӢJCT - жұҗз•ҷJCT - жөңеҙҺж©ӢJCTпјү

- йғҪйҒ“йҰ–йғҪй«ҳйҖҹ2еҸ·з·ҡпјҲжөңеҙҺж©ӢJCT - дёҖгғҺж©ӢJCTпјү

- йғҪйҒ“йҰ–йғҪй«ҳйҖҹ2еҸ·еҲҶеІҗз·ҡпјҲдёҖгғҺж©ӢJCT - и°·з”әJCTпјү

- йғҪйҒ“йҰ–йғҪй«ҳйҖҹ3еҸ·з·ҡпјҲи°·з”әJCT - дёүе®…еқӮJCTпјү

- йғҪйҒ“йҰ–йғҪй«ҳйҖҹ4еҸ·з·ҡпјҲдёүе®…еқӮJCT - зҘһз”°ж©ӢJCTпјүгҖҒеҗҢгғ»еҲҶеІҗз·ҡпјҲзҘһз”°ж©ӢJCT - жұҹжҲёж©ӢJCTпјү

- йғҪйҒ“йҰ–йғҪй«ҳйҖҹ8еҸ·з·ҡпјҲдә¬ж©ӢJCT - жқұйҠҖеә§еҮәеҸЈд»ҳиҝ‘пјү

- C2 й«ҳйҖҹдёӯеӨ®з’°зҠ¶з·ҡпјҲеӨ§дә•JCT - и‘ӣиҘҝJCTпјү

-

- йғҪйҒ“йҰ–йғҪй«ҳйҖҹе“Ғе·қзӣ®й»’з·ҡпјҲеӨ§дә•JCT - еӨ§ж©ӢJCTпјү

- йғҪйҒ“йҰ–йғҪй«ҳйҖҹзӣ®й»’жқҝж©Ӣз·ҡпјҲеӨ§ж©ӢJCT - зҶҠйҮҺз”әJCTпјү

- йғҪйҒ“йҰ–йғҪй«ҳйҖҹ5еҸ·з·ҡпјҲзҶҠйҮҺз”әJCT - жқҝж©ӢJCTпјү

- йғҪйҒ“йҰ–йғҪй«ҳйҖҹжқҝж©Ӣи¶із«Ӣз·ҡпјҲжқҝж©ӢJCT - жұҹеҢ—JCTпјү

- йғҪйҒ“й«ҳйҖҹи‘ӣйЈҫе·қеҸЈз·ҡпјҲжұҹеҢ—JCT - е°ҸиҸ…JCTпјү

- йғҪйҒ“йҰ–йғҪй«ҳйҖҹ6еҸ·з·ҡпјҲе°ҸиҸ…JCT - е ҖеҲҮJCTпјү

- йғҪйҒ“йҰ–йғҪй«ҳйҖҹи‘ӣйЈҫжұҹжҲёе·қз·ҡпјҲе ҖеҲҮJCT - и‘ӣиҘҝJCTпјү

и‘ӣиҘҝJCTгҒЁеӨ§дә•JCTгҒ®й–“гҒҜйҰ–йғҪй«ҳйҖҹж№ҫеІёз·ҡгҒ®дёҖйғЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

ж”ҫе°„з·ҡ

- 1 й«ҳйҖҹ1еҸ·дёҠйҮҺз·ҡпјҲжұҹжҲёж©ӢJCT - е…Ҙи°·еҮәе…ҘеҸЈпјү

- 1 й«ҳйҖҹ1еҸ·зҫҪз”°з·ҡпјҲжөңеҙҺж©ӢJCT - й«ҳйҖҹеӨ§её«ж©Ӣпјү

-

- йғҪйҒ“йҰ–йғҪй«ҳйҖҹ1еҸ·з·ҡпјҲе…Ҙи°· - жұҹжҲёж©ӢJCT - жұҗз•ҷJCT - жөңеҙҺж©ӢJCT - зҫҪз”°гҒЁйҖЈз¶ҡгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢпјү

- йғҪйҒ“147еҸ·й«ҳйҖҹжЁӘжөңзҫҪз”°з©әжёҜз·ҡпјҲзҫҪз”° - й«ҳйҖҹеӨ§её«ж©Ӣпјү

- 2 й«ҳйҖҹ2еҸ·зӣ®й»’з·ҡпјҲдёҖгғҺж©ӢJCT - жҲёи¶ҠеҮәе…ҘеҸЈпјү

-

- йғҪйҒ“йҰ–йғҪй«ҳйҖҹ2еҸ·з·ҡпјҲжұҗз•ҷд№—з¶ҷжүҖ - жҲёи¶Ҡпјү

- 3 й«ҳйҖҹ3еҸ·жёӢи°·з·ҡпјҲи°·з”әJCT - з”ЁиіҖпјү

-

- йғҪйҒ“йҰ–йғҪй«ҳйҖҹ3еҸ·з·ҡпјҲдёүе®…еқӮJCT - з”ЁиіҖпјү

- 4 й«ҳйҖҹ4еҸ·ж–°е®ҝз·ҡпјҲдёүе®…еқӮJCT - й«ҳдә•жҲёпјү

-

- йғҪйҒ“йҰ–йғҪй«ҳйҖҹ4еҸ·з·ҡпјҲйҒ“и·Ҝжі•дёҠгҒҜгҖҒиҘҝйҠҖеә§JCT - зҘһз”°ж©ӢJCT - дёүе®…еқӮJCT - й«ҳдә•жҲёпјү

- 5 й«ҳйҖҹ5еҸ·жұ иўӢз·ҡпјҲз«№ж©ӢJCT - зҫҺеҘіжңЁJCTпјү

-

- йғҪйҒ“йҰ–йғҪй«ҳйҖҹ5еҸ·з·ҡпјҲз«№ж©ӢJCT - й«ҳеі¶е№іпјү

- йғҪйҒ“254еҸ·й«ҳйҖҹжқҝж©ӢжҲёз”°з·ҡгғ»еҹјзҺүзңҢйҒ“254еҸ·й«ҳйҖҹжқҝж©ӢжҲёз”°з·ҡпјҲй«ҳеі¶е№і - зҫҺеҘіжңЁJCTпјү

- 6 й«ҳйҖҹ6еҸ·еҗ‘еі¶з·ҡпјҲжұҹжҲёж©ӢJCT - е ҖеҲҮJCTпјү

- 6 й«ҳйҖҹ6еҸ·дёүйғ·з·ҡпјҲе°ҸиҸ…JCT - дёүйғ·JCTпјү

-

- йғҪйҒ“йҰ–йғҪй«ҳйҖҹ6еҸ·з·ҡпјҲжұҹжҲёж©ӢJCT - еҠ е№іпјү

- йғҪйҒ“243еҸ·й«ҳйҖҹи¶із«Ӣдёүйғ·з·ҡгғ»еҹјзҺүзңҢйҒ“243еҸ·й«ҳйҖҹи¶із«Ӣдёүйғ·з·ҡпјҲеҠ е№і - дёүйғ·JCTпјү

- 7 й«ҳйҖҹ7еҸ·е°Ҹжқҫе·қз·ҡпјҲдёЎеӣҪJCT - и°·жІіеҶ…пјү

-

- йғҪйҒ“йҰ–йғҪй«ҳйҖҹ7еҸ·з·ҡ

- 8 пјҲж¬ з•Әпјү

-

- йғҪйҒ“йҰ–йғҪй«ҳйҖҹ8еҸ·з·ҡгҒҜдә¬ж©ӢJCTгҒӢгӮүжқұдә¬й«ҳйҖҹйҒ“и·ҜжҺҘз¶ҡзӮ№гҒҫгҒ§гҒ®е»¶й•·0.1В kmеҢәй–“гҒ®и·Ҝз·ҡгҒЁгҒ—гҒҰе®ҹеңЁгҒҷгӮӢгҒҢгҖҒ延長гҒҢзҹӯгҒҸгҖҒжЎҲеҶ…гҒҷгӮӢгҒЁжЁҷиӯҳгҒҢз…©йӣ‘гҒ«гҒӘгӮҠгғүгғ©гӮӨгғҗгғјгҒ®ж··д№ұгӮ’жӢӣгҒҸгҒЁгҒ®й…Қж…®гҒӢгӮүгҖҒйғҪеҝғз’°зҠ¶з·ҡгҒ®ж”Ҝз·ҡгҒЁгҒ—гҒҰжЎҲеҶ…гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

- 9 й«ҳйҖҹ9еҸ·ж·ұе·қз·ҡпјҲз®ұеҙҺJCT - иҫ°е·іJCTпјү

-

- йғҪйҒ“йҰ–йғҪй«ҳйҖҹ9еҸ·з·ҡ

- 10 й«ҳйҖҹ10еҸ·жҷҙжө·з·ҡпјҲжҷҙжө·еҮәе…ҘеҸЈ - жқұйӣІJCTпјү

-

- йғҪйҒ“йҰ–йғҪй«ҳйҖҹжҷҙжө·з·ҡ

- 11 й«ҳйҖҹ11еҸ·еҸ°е ҙз·ҡпјҲиҠқжөҰJCT - жңүжҳҺJCTпјү

-

- йғҪйҒ“йҰ–йғҪй«ҳйҖҹ11еҸ·з·ҡ

гҒқгҒ®д»–гҒ®и·Ҝз·ҡ

- Y й«ҳйҖҹе…«йҮҚжҙІз·ҡпјҲзҘһз”°ж©ӢJCT - иҘҝйҠҖеә§JCTгҖҒжұҗз•ҷд№—з¶ҷжүҖ - жұҗз•ҷJCTпјү

-

- йғҪйҒ“йҰ–йғҪй«ҳйҖҹ4еҸ·з·ҡпјҲзҘһз”°ж©ӢJCT - иҘҝйҠҖеә§JCTпјү

- йғҪйҒ“йҰ–йғҪй«ҳйҖҹ2еҸ·з·ҡпјҲжұҗз•ҷд№—з¶ҷжүҖ - жұҗз•ҷJCTпјү

- B й«ҳйҖҹж№ҫеІёз·ҡпјҲеӨҡж‘©е·қгғҲгғігғҚгғ« - й«ҳи°·JCTпјү

-

- йғҪйҒ“294еҸ·й«ҳйҖҹж№ҫеІёз·ҡгғ»еҚғи‘үзңҢйҒ“294еҸ·й«ҳйҖҹж№ҫеІёз·ҡ

- йғҪйҒ“294еҸ·й«ҳйҖҹж№ҫеІёз·ҡгғ»еҚғи‘үзңҢйҒ“294еҸ·й«ҳйҖҹж№ҫеІёз·ҡ

- B й«ҳйҖҹж№ҫеІёеҲҶеІҗз·ҡпјҲжҳӯе’Ңеі¶JCT - жқұжө·JCTпјү

-

- йғҪйҒ“йҰ–йғҪй«ҳйҖҹж№ҫеІёеҲҶеІҗз·ҡ

- йғҪйҒ“йҰ–йғҪй«ҳйҖҹж№ҫеІёеҲҶеІҗз·ҡ

зҘһеҘҲе·қз·ҡ

- K1 й«ҳйҖҹзҘһеҘҲе·қ1еҸ·жЁӘзҫҪз·ҡпјҲй«ҳйҖҹеӨ§её«ж©Ӣ - зҹіе·қз”әJCTпјү

-

- зҘһеҘҲе·қзңҢйҒ“147еҸ·й«ҳйҖҹжЁӘжөңзҫҪз”°з©әжёҜз·ҡ

- K2 й«ҳйҖҹзҘһеҘҲе·қ2еҸ·дёүгғ„жІўз·ҡпјҲйҮ‘жёҜJCT - дёүгғ„жІўпјү

-

- жЁӘжөңеёӮйҒ“й«ҳйҖҹ1еҸ·з·ҡ

- K3 й«ҳйҖҹзҘһеҘҲе·қ3еҸ·зӢ©е ҙз·ҡпјҲжң¬зү§JCT - зӢ©е ҙпјү

-

- зҘһеҘҲе·қзңҢйҒ“147еҸ·й«ҳйҖҹжЁӘжөңзҫҪз”°з©әжёҜз·ҡпјҲжң¬зү§JCT - зҹіе·қз”әJCTпјү

- жЁӘжөңеёӮйҒ“й«ҳйҖҹ2еҸ·з·ҡпјҲзҹіе·қз”әJCT - зӢ©е ҙпјү

- K4 пјҲж¬ з•Әпјү

-

- K4гҒ«гҒӮгҒҹгӮӢи·Ҝз·ҡгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒй«ҳйҖҹзЈҜеӯҗз·ҡпјҲйҳӘжқұж©ӢеҮәе…ҘеҸЈд»ҳиҝ‘ - ж№ҫеІёз·ҡпјҲзЈҜеӯҗеҢәзЈҜеӯҗ1дёҒзӣ®д»ҳиҝ‘пјүй–“пјүгҒ®ж§ӢжғігҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒжң¬зү§JCTгҒ®зЈҜеӯҗж–№йқўгҒёгҒ®йҒ“и·ҜгҒҢеҫҢгҒӢгӮүй–ӢйҖҡгҒ—гҒҹгҒҹгӮҒгҖҒй–ӢйҖҡгҒҷгӮӢиҰӢиҫјгҒҝгҒҢгҒ»гҒјгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ

- K5 й«ҳйҖҹзҘһеҘҲе·қ5еҸ·еӨ§й»’з·ҡпјҲеӨ§й»’JCT - з”ҹйәҰJCTпјү

-

- жЁӘжөңеёӮйҒ“й«ҳйҖҹж№ҫеІёз·ҡ

- K6 й«ҳйҖҹзҘһеҘҲе·қ6еҸ·е·қеҙҺз·ҡпјҲеӨ§её«JCT - е·қеҙҺжө®еі¶JCTпјү

-

- е·қеҙҺеёӮйҒ“й«ҳйҖҹзёҰиІ«з·ҡ

- K7 й«ҳйҖҹзҘһеҘҲе·қ7еҸ·жЁӘжөңеҢ—з·ҡпјҲжЁӘжөңжёҜеҢ—еҮәе…ҘеҸЈ/JCT - з”ҹйәҰJCTпјү

-

- жЁӘжөңеёӮйҒ“й«ҳйҖҹжЁӘжөңз’°зҠ¶еҢ—з·ҡ

- K7 й«ҳйҖҹзҘһеҘҲе·қ7еҸ·жЁӘжөңеҢ—иҘҝз·ҡпјҲжЁӘжөңйқ’и‘үеҮәе…ҘеҸЈ/JCT - жЁӘжөңжёҜеҢ—еҮәе…ҘеҸЈ/JCTпјү

-

- жЁӘжөңеёӮйҒ“й«ҳйҖҹжЁӘжөңз’°зҠ¶еҢ—иҘҝз·ҡ

- B й«ҳйҖҹж№ҫеІёз·ҡпјҲдёҰжңЁ - еӨҡж‘©е·қгғҲгғігғҚгғ«пјү

-

- зҘһеҘҲе·қзңҢйҒ“294еҸ·й«ҳйҖҹж№ҫеІёз·ҡпјҲдёҰжңЁ - еӨҡж‘©е·қгғҲгғігғҚгғ«пјү

- жЁӘжөңеёӮйҒ“й«ҳйҖҹж№ҫеІёз·ҡпјҲжң¬зү§гҒөй ӯ - еӨ§й»’JCTпјү

еҹјзҺүз·ҡ

- S1 й«ҳйҖҹе·қеҸЈз·ҡпјҲжұҹеҢ—JCT - е·қеҸЈJCTпјү

-

- йғҪйҒ“242еҸ·й«ҳйҖҹи‘ӣйЈҫе·қеҸЈз·ҡгғ»еҹјзҺүзңҢйҒ“242еҸ·й«ҳйҖҹи‘ӣйЈҫе·қеҸЈз·ҡпјҲе°ҸиҸ…JCT - е·қеҸЈJCTпјү

- S2 й«ҳйҖҹеҹјзҺүж–°йғҪеҝғз·ҡпјҲдёҺйҮҺеҮәе…ҘеҸЈ - гҒ•гҒ„гҒҹгҒҫиҰӢжІјеҮәе…ҘеҸЈпјү

-

- еҹјзҺүзңҢйҒ“124еҸ·й«ҳйҖҹгҒ•гҒ„гҒҹгҒҫжҲёз”°з·ҡ

- S5 й«ҳйҖҹеҹјзҺүеӨ§е®®з·ҡпјҲзҫҺеҘіжңЁJCT - дёҺйҮҺеҮәе…ҘеҸЈпјү

-

- еҹјзҺүзңҢйҒ“124еҸ·й«ҳйҖҹгҒ•гҒ„гҒҹгҒҫжҲёз”°з·ҡ

- 5 й«ҳйҖҹ5еҸ·жұ иўӢз·ҡпјҲз«№ж©ӢJCT - зҫҺеҘіжңЁJCTпјүгҖҒ6 й«ҳйҖҹ6еҸ·дёүйғ·з·ҡпјҲе°ҸиҸ…JCT - дёүйғ·JCTпјүгҒҜгҖҒеҹјзҺүзңҢеҶ…еҢәй–“гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮжқұдә¬з·ҡгҒ«жүҖеұһгҖӮ

- S3дёҰгҒігҒ«S4гҒҜж¬ з•ӘгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒй«ҳйҖҹ5еҸ·жұ иўӢз·ҡгҒ®е»¶й•·дёҠгҒ«гҒӮгӮӢй«ҳйҖҹеҹјзҺүеӨ§е®®з·ҡгҒҢдҫҝе®ңдёҠS5гҒЁгҒ•гӮҢгҒҹгҒҹгӮҒгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒS3гғ»S4гҒ«гҒӮгҒҹгӮӢиЁҲз”»гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮ

е»әиЁӯдёӯгғ»дәӢжҘӯдёӯи·Ҝз·ҡ

и·Ҝз·ҡе‘јз§°гҒҢжңӘе®ҡгҒ®и·Ҝз·ҡгҒҢгҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒйҒ“и·Ҝжі•дёҠгҒ®и·Ҝз·ҡеҗҚгҒҫгҒҹгҒҜеҹәжң¬иЁҲз”»гҒ®и·Ҝз·ҡеҗҚгҖӮгҒ“гӮҢгӮҲгӮҠд»ҘдёӢгҒ®ж–ңдҪ“гҒҜд»®з§°

зҘһеҘҲе·қзңҢ

- й«ҳйҖҹе·қеҙҺзёҰиІ«з·ҡIжңҹпјҲеҜҢеЈ«иҰӢеҮәе…ҘеҸЈ - еӨ§её«JCTпјүпјҡж•ҙеӮҷе…ҲйҖҒгӮҠ/IIжңҹгҒҜе·қеҙҺзёҰиІ«йҒ“и·ҜгӮ’еҸӮз…§гҖӮ

- е·қеҙҺеёӮйҒ“й«ҳйҖҹзёҰиІ«з·ҡ

еҹјзҺүзңҢ

- ж–°еӨ§е®®дёҠе°ҫйҒ“и·ҜпјҲдёҺйҮҺJCT - дёҠе°ҫеҚ—еҮәе…ҘеҸЈпјүпјҡ2017е№ҙеәҰдәӢжҘӯеҢ–гҖӮ2026е№ҙеәҰжң«гҒ«е®ҢжҲҗдәҲе®ҡгҖӮ

- еӣҪйҒ“17еҸ·гғҗгӮӨгғ‘гӮ№пјҲж–°еӨ§е®®гғҗгӮӨгғ‘гӮ№гғ»дёҠе°ҫйҒ“и·ҜгҒ®е°Ӯз”ЁйғЁгҖҒS5 й«ҳйҖҹеҹјзҺүеӨ§е®®з·ҡгҒ®е»¶дјёйғЁпјү

- вҖ» еүҚиҝ°гҒҫгҒ§гҒ®йҖҡгӮҠгҖҒгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒ®йҰ–йғҪй«ҳйҖҹйҒ“и·ҜгҒ®и·Ҝз·ҡгҒҜйғҪйҒ“гғ»зңҢйҒ“гғ»еёӮйҒ“гҒ®гҒ„гҒҡгӮҢгҒӢгҒ«жҢҮе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒдёҖиҲ¬еӣҪйҒ“гҒЁгҒ—гҒҰдәӢжҘӯгӮ’иЎҢгҒҶгҒ®гҒҜеҲқгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮ

- еӣҪйҒ“17еҸ·гғҗгӮӨгғ‘гӮ№пјҲж–°еӨ§е®®гғҗгӮӨгғ‘гӮ№гғ»дёҠе°ҫйҒ“и·ҜгҒ®е°Ӯз”ЁйғЁгҖҒS5 й«ҳйҖҹеҹјзҺүеӨ§е®®з·ҡгҒ®е»¶дјёйғЁпјү

жӯҙеҸІ

жқұдә¬гҒ«й«ҳйҖҹйҒ“и·ҜгӮ’е»әиЁӯгҒҷгӮӢж§ӢжғігҒҜгҖҒиҝ‘и—Өи¬ҷдёүйғҺгҒ«гӮҲгӮӢйҒ“и·Ҝз«ӢдҪ“еҢ–ж§ӢжғігҖҒзҹіе·қж „иҖҖгғ»еұұз”°жӯЈз”·гӮүгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰдҪңжҲҗгҒ•гӮҢгҒҹеҶ…еӢҷзңҒжЎҲгҒҢгҖҒеӨӘе№іжҙӢжҲҰдәүд»ҘеүҚгҒӢгӮүеӯҳеңЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮжҲҰеҫҢгҒ®1946е№ҙпјҲжҳӯе’Ң21е№ҙпјүгҒ«жқұдә¬йғҪеәҒгҒҢдҪңжҲҗгҒ—гҒҹйғҪеёӮиЁҲз”»дёӯгҒ«гҒҜгҖҒе№…е“Ў100гғЎгғјгғҲгғ« (m) гҒ®й«ҳйҖҹйҒ“и·Ҝж•·ең°гӮӮзўәдҝқгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒ1949е№ҙпјҲжҳӯе’Ң24е№ҙпјүгҒ®гғүгғғгӮёгғ©гӮӨгғіж”ҝзӯ–гҒ«гӮҲгӮҠиЁҲз”»гҒҢзё®е°ҸгҒ•гӮҢгҖҒ100В mйҒ“и·ҜгҒҜе®ҹзҸҫгҒ—гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ

жң¬ж јзҡ„гҒ«жӨңиЁҺгҒ•гӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒҜгҖҒй«ҳеәҰзөҢжёҲжҲҗй•·гҒҢе§ӢгҒҫгӮӢ1950е№ҙд»ЈеҫҢеҚҠгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒӢгӮүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҪ“жҷӮгҒ®жқұдә¬гҒ§гҒҜгҖҒеӣӣијӘиҮӘеӢ•и»ҠгҒ®жҖҘеў—гҒЁдјҙгҒ«гҖҒеҗ„ең°гҒ§дәӨйҖҡжёӢж»һгҒҢй »зҷәгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒгҒ“гҒ®гҒҫгҒҫж”ҫзҪ®гҒҷгӮҢгҒ°гҖҒгӮ„гҒҢгҒҰжқұдә¬йғҪеҢәйғЁгҒҢдәӨйҖҡйә»з—әгҒ«йҷҘгӮӢгҒЁдәҲжё¬гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ1950е№ҙпјҲжҳӯе’Ң25е№ҙпјүй ғгҒӢгӮүиҝ‘и—Өи¬ҷдёүйғҺгҖҒжЁӢеҸЈе®ҹгҒӘгҒ©гҒҢзӢ¬иҮӘгҒ«ж°‘й–“й«ҳйҖҹйҒ“и·ҜгҒ®иЁҲз”»жЎҲгӮ’жҸҗеҮәгҒ—гҖҒжЁӢеҸЈгҒ®жқұдә¬й«ҳйҖҹйҒ“и·ҜгҒ«е…ҚиЁұгҒҢдәӨд»ҳгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ

иҝ‘и—ӨжЎҲгҒ«и§ҰзҷәгҒ•гӮҢгҒҹз”әз”°дҝқгӮ’дёӯеҝғгҒЁгҒҷгӮӢе»әиЁӯзңҒйҰ–йғҪе»әиЁӯ委員дјҡгҖҒжқұдә¬йғҪеәҒгҖҒйҒӢијёзңҒгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒйҰ–йғҪй«ҳйҖҹйҒ“и·ҜгҒ®ж–°иЁӯгҒҢжұәе®ҡгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮи·Ҝз·ҡгҒ®йҒёе®ҡгҒ«гҒӮгҒҹгҒЈгҒҰгҒҜгҖҒж—©жңҹгҒ®дәӨйҖҡеҜҫзӯ–гҒҢеҸҜиғҪгҒЁгҒӘгӮӢгӮҲгҒҶз”Ёең°еҸ–еҫ—гҒ®е®№жҳ“гҒ•гҒҢйҮҚиҰ–гҒ•гӮҢгҖҒгҒЁгӮҠгӮҸгҒ‘йғҪеҝғйғЁгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜзҘһз”°е·қгҖҒеҸӨе·қгҖҒеӨ–еЈ•гҒӘгҒ©гҒ®жІіе·қдёҠз©әгҖҒжҘ“е·қгҖҒдә¬ж©Ӣе·қгҖҒзҜүең°е·қгҒӘгҒ©гҒ®йҒӢжІігҒ®еҹӢгӮҒз«ӢгҒҰгҖҒйғҪйӣ»гҒ®е»ғжӯўгҒ§е№…е“ЎгӮ’еәғгҒ’гҒҹйҒ“и·ҜгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒж°‘й–“гҒӢгӮүгҒ®з”Ёең°иІ·еҸҺгӮ’жҘөеҠӣжҠ‘гҒҲгҒҰи·Ҝз·ҡз”Ёең°гӮ’зўәдҝқгҒ—гҒҹгҖӮгҒӘгҒҠиЁҲз”»гҒҢгҖҒ1959е№ҙпјҲжҳӯе’Ң34е№ҙпјүгҒ«й–ӢеӮ¬гҒҢжұәе®ҡгҒ—гҒҹгҖҒ1964е№ҙжқұдә¬гӮӘгғӘгғігғ”гғғгӮҜгҒЁгҒ®й–ўдҝӮгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒеұұз”°жӯЈз”·гҒҜгҖҢгӮӘгғӘгғігғ”гғғгӮҜгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«йҒ“и·ҜгӮ’гҒӨгҒҸгӮӢгҒЁгҒӢгҒқгӮ“гҒӘгҒ“гҒЁгҒҜеӨўгҒ«гӮӮиҖғгҒҲгҒҰгҒҠгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҖҚгҖҢгҒ“гҒ®йҡӣе№ҙеәҰгӮ’дёҖе№ҙгҒҸгӮҠгҒӮгҒ’гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҜгҒӮгӮҠеҫ—гӮӢгҒ‘гӮҢгҒ©гӮӮгҖҒгҒқгӮҢгҒҜгӮӘгғӘгғігғ”гғғгӮҜгҒ®гҒҹгӮҒгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒеҪ“然гҒ®дәӢжҘӯгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгҒҰгӮ„гҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҖҚгҒЁиӘһгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒӘгҒҠгҖҒдёӢиЁҳгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒ1964е№ҙгӮӘгғӘгғігғ”гғғгӮҜгҒ®жӢӣиҮҙжұәиӯ°д»ҘеүҚгҒ«гҖҒжІіе·қгӮ„е…¬жңүең°гҒ®дёҠгӮ’жҙ»з”ЁгҒ—гҒҹжҷӮйҖҹ60 kmгҒ®йҰ–йғҪй«ҳйҖҹйҒ“и·Ҝз¶ІгҒ®еҺҹеһӢгҒҜжұәе®ҡгҒ•гӮҢгҖҒдә”ијӘй–ӢеӮ¬жұәе®ҡд»ҘеүҚгҒ«гҖҒдёҖйғЁи·Ҝз·ҡгҒҢж—Ҙжң¬йҒ“и·Ҝе…¬еӣЈгҒ«гӮҲгӮҠе·ҘдәӢзқҖжүӢгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

- 1953е№ҙпјҲжҳӯе’Ң28е№ҙпјү4жңҲВ : ж…ўжҖ§зҡ„гҒӘдәӨйҖҡжёӢж»һгҒ®з·©е’ҢгӮ’зӣ®жҢҮгҒ—гҖҒгҖҺйҰ–йғҪй«ҳйҖҹйҒ“и·ҜгҒ«й–ўгҒҷгӮӢиЁҲз”»гҖҸгӮ’йҰ–йғҪе»әиЁӯ委員дјҡгҒҢеӢ§е‘ҠгҖӮгҖҢи·Ҝз·ҡгҒҜй«ҳжһ¶гҖҒең°дёӢпјҲй–Ӣй‘ҝгӮ’еҗ«гӮҖпјүгҒҫгҒҹгҒҜең°дёҠе°Ӯз”ЁеҪўејҸгҖҚгҖҢжңҖй«ҳ60зІҒпјҸжҷӮгҖҒжңҖдҪҺ40зІҒпјҸжҷӮгӮ’жЁҷжә–гҒЁгҒҷгӮӢйҖҹеәҰгӮ’дҝқжҢҒгҒ—еҫ—гӮӢгӮҲгҒҶиЁӯиЁҲгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҖҚгҒЁгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮи·Ҝз·ҡз¶ІпјҲ5и·Ҝз·ҡ49kmпјүгҒҜзҸҫеңЁгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«жІіе·қгӮ„е…¬жңүең°гҒ®дёҠгӮ’йҖҡйҒҺгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ

- 1956е№ҙпјҲжҳӯе’Ң31е№ҙпјү11жңҲВ : ж—Ҙжң¬йҒ“и·Ҝе…¬еӣЈгҒҢжқұдә¬иӘҝжҹ»дәӢеӢҷжүҖгӮ’иЁӯзҪ®гҒ—гҖҒи·Ҝз·ҡиЁҲз”»гҒ®иӘҝжҹ»гӮ’й–Ӣе§ӢгҖӮ

- 1957е№ҙпјҲжҳӯе’Ң32е№ҙпјү

- 7жңҲВ : е»әиЁӯзңҒгҒҢгҖҺжқұдә¬йғҪеёӮиЁҲз”»йғҪеёӮй«ҳйҖҹйҒ“и·ҜгҒ«й–ўгҒҷгӮӢеҹәжң¬ж–№йҮқгҖҸгӮ’зҷәиЎЁгҖӮгҖҢи·Ҝз·ҡгҒ®зөҢйҒҺең°гҒ®йҒёе®ҡгҒ«гҒӮгҒҹгҒЈгҒҰгҒҜеёӮиЎ—ең°гҒ®еңҹең°еҲ©з”ЁгӮ’иҖғж…®гҒ—еҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰ家еұӢгҒ®еҜҶйӣҶең°гӮ’йҒҝгҒ‘гҖҒгҒӨгҒЁгӮҒгҒҰдёҚеҲ©з”Ёең°гҖҒжІ»ж°ҙеҲ©ж°ҙдёҠж”ҜйҡңгҒ®гҒӘгҒ„жІіе·қеҸҲгҒҜйҒӢжІігӮ’дҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгҖҚгҖҢиЁӯиЁҲйҖҹеәҰгҒҜ1жҷӮй–“60зІҒгӮ’еҺҹеүҮгҒЁгҒҷгӮӢгҖҚгҒЁгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ

- 11жңҲВ : жқұдә¬йғҪйғҪеёӮиЁҲз”»й«ҳйҖҹйҒ“и·ҜиӘҝжҹ»зү№еҲҘ委員дјҡгҒҢйҰ–йғҪй«ҳйҖҹйҒ“и·Ҝз¶ІиЁҲз”»гӮ’зӯ–е®ҡгҖҒе ұе‘ҠгҖӮгҖҢжҳӯе’Ң40е№ҙгҒ«гҒҜжң¬иЁҲз”»еҜҫиұЎеҢәеҹҹгҒ®дәӨе·®зӮ№дәӨйҖҡиғҪеҠӣгҒҢжәҖеәҰгҒ«йҒ”гҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒЁжғіе®ҡгҒ•гӮҢгӮӢгҒ®гҒ§жң¬иЁҲз”»гҒҜжҘөгӮҒгҒҰзҹӯжңҹй–“гҒ«е»әиЁӯгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҝ…иҰҒгҖҚгҒЁгҒ—гҖҒйҰ–йғҪй«ҳйҖҹгҒ®еҪ“еҲқгҒ®и·Ҝз·ҡз¶ІгҒҜгҒ“гҒ®ж®өйҡҺгҒ§жҰӮгҒӯжұәе®ҡгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮгҒҹгҒ гҒ—гҖҒж—Ҙжң¬ж©ӢгҒ®гҖҢдёӢгҖҚгӮ’йҰ–йғҪй«ҳйҖҹйҒ“и·ҜгҒҢйҖҡгӮӢгҒ“гҒЁгҒЁгҒ•гӮҢгӮӢзӯүгҖҒдёҖйғЁгҒҜзҸҫзҠ¶гҒЁгҒҜз•°гҒӘгӮӢгҖӮ

- 1958е№ҙпјҲжҳӯе’Ң33е№ҙпјү

- 4жңҲВ : ж—Ҙжң¬йҒ“и·Ҝе…¬еӣЈгҒҢ1958е№ҙеәҰдәҲз®—гҒ®ж–°иҰҸзқҖе·Ҙи·Ҝз·ҡгҒЁгҒ—гҒҰгҖҢжқұдә¬й«ҳйҖҹйҒ“и·ҜпјҲжҲёи¶ҠгҖңйҠҖеә§е…«дёҒзӣ®пјүгҖҚгӮ’еҗ«гӮҖиЁҲз”»гӮ’жұәе®ҡгҖӮеӣҪдјҡгҒ§гӮӘгғӘгғігғ”гғғгӮҜжқұдә¬жӢӣиҮҙжұәиӯ°жЎҲгӮ’еҸҜжұәгҖӮ

- 7жңҲВ : йҰ–йғҪеңҸж•ҙеӮҷ委員дјҡгҒҢйҰ–йғҪй«ҳйҖҹйҒ“и·Ҝз¶ІиЁҲз”»гӮ’еҗ«гӮ“гҒ йҰ–йғҪеңҸж•ҙеӮҷиЁҲз”»гӮ’жұәе®ҡгҖҒе‘ҠзӨәгҖӮ

- 12жңҲВ : жқұдә¬йғҪеёӮиЁҲз”»ең°ж–№еҜ©иӯ°дјҡгҒҢйҰ–йғҪй«ҳйҖҹйҒ“и·ҜиЁҲз”»гӮ’дёҖйғЁдҝқз•ҷгҒ—гҒҰд»ҳиӯ°гҒ©гҒҠгӮҠиӯ°жұәгҒ—гҖҒе»әиЁӯеӨ§иҮЈгҒ«зӯ”з”ігҖӮ

- 1959е№ҙпјҲжҳӯе’Ң34е№ҙпјү

- 2жңҲ25ж—ҘВ : ж—Ҙжң¬йҒ“и·Ҝе…¬еӣЈгҒҢиҘҝжҲёи¶ҠгҖңжұҗз•ҷй–“гӮ’гҖҢдёҖиҲ¬жңүж–ҷйҒ“и·Ҝ жқұдә¬йғҪеёӮй«ҳйҖҹйҒ“и·ҜгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰе·ҘдәӢзқҖжүӢпјҲеҫҢгҒ«йҰ–йғҪй«ҳгҒ«еј•з¶ҷпјүгҖӮ

- 4жңҲ8ж—ҘВ : йҰ–йғҪй«ҳйҖҹйҒ“и·Ҝе…¬еӣЈжі•гҒҢеҸҜжұәгҖҒжҲҗз«ӢгҖӮ

- 5жңҲ26ж—ҘВ : жқұдә¬гӮӘгғӘгғігғ”гғғгӮҜй–ӢеӮ¬жұәе®ҡгҖӮ

- 6жңҲ17ж—ҘВ : йҰ–йғҪй«ҳйҖҹйҒ“и·Ҝе…¬еӣЈгҒҢзҷәи¶ігҖӮ

- 8жңҲ7ж—ҘВ : жқұдә¬йғҪеёӮиЁҲз”»ең°ж–№еҜ©иӯ°дјҡгҒ§дҝқз•ҷйғЁеҲҶгҒ«гҒӨгҒҚеҺҹжЎҲгҒ©гҒҠгӮҠиӯ°жұәгҖӮ

- 1962е№ҙпјҲжҳӯе’Ң37е№ҙпјү12жңҲ20ж—ҘВ : йҰ–йғҪй«ҳйҖҹйҒ“и·ҜеҲқгҒ®и·Ҝз·ҡгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒдә¬ж©Ӣ - иҠқжөҰ (4.5В km) й–ӢйҖҡгҖӮеқҮдёҖж–ҷйҮ‘еҲ¶гҒ«гӮҲгӮӢж–ҷйҮ‘еҫҙеҸҺгӮ’е®ҹж–ҪгҖӮ

- 1963е№ҙпјҲжҳӯе’Ң38е№ҙпјү12жңҲ21ж—ҘВ : жң¬з”ә - дә¬ж©Ӣ (1.9В km)гҖҒ1еҸ·зҫҪз”°з·ҡиҠқжөҰ - йҲҙгғ¶жЈ® (6.4В km)гҖҒйғҪеҝғз’°зҠ¶з·ҡе‘үжңҚж©Ӣ - жұҹжҲёж©ӢJCT (0.6В km) й–ӢйҖҡгҖӮ

- 1964е№ҙпјҲжҳӯе’Ң39е№ҙпјү

- 8жңҲ1ж—ҘВ : йҰ–йғҪй«ҳйҖҹйҒ“и·Ҝй–ӢйҖҡиЁҳеҝөгҒ®иЁҳеҝөеҲҮжүӢзҷәиЎҢпјҲйЎҚйқў10еҶҶпјүгҖӮ

- 8жңҲ2ж—ҘВ : 1еҸ·зҫҪз”°з·ҡйҲҙгғ¶жЈ® - з©әжёҜпјҲзҸҫпјҡз©әжёҜиҘҝпјү(4.6В km)гҖҒе…«йҮҚжҙІз·ҡжұҗз•ҷJCT - ж–°ж©Ӣ (0.3В km)гҖҒзҘһз”°ж©Ӣ - 4еҸ·ж–°е®ҝз·ҡеҲқеҸ° (9.8В km)гҖҒйғҪеҝғз’°зҠ¶з·ҡе‘үжңҚж©Ӣ - зҘһз”°ж©Ӣ (0.4В km) й–ӢйҖҡгҖӮ

- 9жңҲ21ж—ҘВ : йғҪеҝғз’°зҠ¶з·ҡдёүе®…еқӮJCT - йңһгҒҢй–ў (1.4В km) й–ӢйҖҡгҖӮ

- 10жңҲ1ж—ҘВ : йғҪеҝғз’°зҠ¶з·ҡжөңеҙҺж©ӢJCT - иҠқе…¬ең’ (1.4В km)гҖҒ3еҸ·жёӢи°·з·ҡжёӢи°· - жёӢи°· (1.3В km) й–ӢйҖҡгҖӮ

- 12жңҲ23ж—ҘВ : дё–з•ҢйҠҖиЎҢгҒЁгҒ®й–“гҒ§иӘҝеҚ°пјҲжЁӘжөңпјҚзҫҪз”°й–“пјү25,000еҚғгғүгғ«гҒ®иһҚиіҮиӘҝеҚ°гҖӮ

- 1966е№ҙпјҲжҳӯе’Ң41е№ҙпјү

- 7жңҲ2ж—ҘВ : дә¬ж©ӢJCT (0.1В km) ж–°иЁӯгҖӮ8еҸ·з·ҡе®ҢжҲҗгҖӮ

- 12жңҲ21ж—ҘВ : 1еҸ·зҫҪз”°з·ҡз©әжёҜпјҲзҸҫ:з©әжёҜиҘҝпјү - зҫҪз”° (0.9В km) й–ӢйҖҡгҖӮ

- 1967е№ҙпјҲжҳӯе’Ң42е№ҙпјү

- 3жңҲ30ж—ҘВ : 5еҸ·жұ иўӢз·ҡз«№ж©ӢJCT - иҘҝзҘһз”° (1.2В km) й–ӢйҖҡгҖӮ

- 7жңҲ4ж—ҘВ : йғҪеҝғз’°зҠ¶з·ҡиҠқе…¬ең’ - йңһгҒҢй–ў (3.7В km) гҒҢй–ӢйҖҡгҒ—гҖҒйғҪеҝғз’°зҠ¶з·ҡе®ҢжҲҗгҖӮ

- 9жңҲ2ж—ҘВ : 3еҸ·жёӢи°·з·ҡи°·з”әJCT - жёӢи°· (2.7В km) й–ӢйҖҡгҖӮ

- 9жңҲ30ж—ҘВ : 2еҸ·зӣ®й»’з·ҡдёҖгғҺж©ӢJCT - жҲёи¶Ҡ (5.9В km)гҖҒ2еҸ·з·ҡе®ҢжҲҗгҖӮ

- 1968е№ҙпјҲжҳӯе’Ң43е№ҙпјү

- 7жңҲ19ж—ҘВ : зҘһеҘҲе·қ1еҸ·жЁӘзҫҪз·ҡжқұзҘһеҘҲе·қ - жө…з”° (6.8В km) й–ӢйҖҡгҖӮзҘһеҘҲе·қзңҢеҶ…гҒ§гҒҜеҲқгҒ®й–ӢйҖҡеҢәй–“гҒ§гҖҒйҰ–йғҪй«ҳз·Ҹ延長гҒҢ50В kmгӮ’зӘҒз ҙгҖӮ

- 11жңҲ28ж—ҘВ : зҘһеҘҲе·қ1еҸ·жЁӘзҫҪз·ҡжө…з”° - зҫҪз”° (6.9В km) й–ӢйҖҡгҖӮ

- 1969е№ҙпјҲжҳӯе’Ң44е№ҙпјү

- 4жңҲ1ж—ҘпјҡйҖҡиЎҢж–ҷйҮ‘еҖӨдёҠгҒ’пјҲжҷ®йҖҡи»Ҡ150еҶҶгҒӢгӮү200еҶҶгҒ«еӨүжӣҙпјүгҖӮ

- 5жңҲ31ж—ҘВ : 1еҸ·дёҠйҮҺз·ҡе…Ҙи°· - жң¬з”ә (3.6В km) гҒҢй–ӢйҖҡгҒ—гҖҒ1еҸ·з·ҡгҒҢе®ҢжҲҗгҖӮ

- 6жңҲ27ж—ҘВ : 5еҸ·жұ иўӢз·ҡиҘҝзҘһз”° - иӯ·еӣҪеҜә (3.9В km) й–ӢйҖҡгҖӮ

- 12жңҲ19ж—ҘВ : 5еҸ·жұ иўӢз·ҡиӯ·еӣҪеҜә - еҢ—жұ иўӢ (3.0В km) й–ӢйҖҡгҖӮ

- 1971е№ҙпјҲжҳӯе’Ң46е№ҙпјү

- 3жңҲ21ж—ҘВ : 6еҸ·еҗ‘еі¶з·ҡжұҹжҲёж©ӢJCT - еҗ‘еі¶ (7.9В km)гҖҒ7еҸ·е°Ҹжқҫе·қз·ҡдёЎеӣҪJCT - дә¬и‘үйҒ“и·ҜжҺҘз¶ҡйғЁ (10.4В km) гҒҢй–ӢйҖҡгҒ—гҖҒ7еҸ·з·ҡе®ҢжҲҗгҖҒдә¬и‘үйҒ“и·ҜгҒЁжҺҘз¶ҡгҖӮ

- 12жңҲ21ж—ҘВ : 3еҸ·жёӢи°·з·ҡжёӢи°· - жқұеҗҚй«ҳйҖҹжҺҘз¶ҡйғЁ (7.9В km) гҒҢй–ӢйҖҡгҒ—гҖҒ3еҸ·з·ҡе®ҢжҲҗгҖҒжқұеҗҚй«ҳйҖҹйҒ“и·ҜгҒЁжҺҘз¶ҡгҖӮ

- 1972е№ҙпјҲжҳӯе’Ң48е№ҙпјү8жңҲ7ж—ҘВ : зҘһеҘҲе·қ1еҸ·жЁӘзҫҪз·ҡжқұзҘһеҘҲе·қ - жЁӘжөңй§…иҘҝеҸЈ (2.2В km) й–ӢйҖҡгҖӮ

- 1973е№ҙпјҲжҳӯе’Ң48е№ҙпјү2жңҲ15ж—ҘВ : е…«йҮҚжҙІз·ҡиҘҝйҠҖеә§JCT - зҘһз”°ж©ӢJCT (1.6В km) й–ӢйҖҡгҖӮе…«йҮҚжҙІз·ҡе®ҢжҲҗгҖӮз·Ҹ延長гҒҢ100В kmгӮ’зӘҒз ҙгҖӮ

- 8жңҲ15ж—ҘВ : 4еҸ·ж–°е®ҝз·ҡж°ёзҰҸ - й«ҳдә•жҲё (2.5В km) й–ӢйҖҡгҖӮ

- 10жңҲ27ж—ҘВ : 4еҸ·ж–°е®ҝз·ҡеҲқеҸ° - ж°ёзҰҸ (4.0В km) й–ӢйҖҡгҖӮ

- 1976е№ҙпјҲжҳӯе’Ң51е№ҙпјү

- 5жңҲ18ж—ҘВ : 4еҸ·ж–°е®ҝз·ҡй«ҳдә•жҲё - дёӯеӨ®йҒ“жҺҘз¶ҡйғЁ (0.7В km) й–ӢйҖҡгҖӮ4еҸ·з·ҡе®ҢжҲҗгҖҒдёӯеӨ®иҮӘеӢ•и»ҠйҒ“пјҲдёӯеӨ®йҒ“пјүгҒЁжҺҘз¶ҡгҖӮ

- 8жңҲ12ж—ҘВ : ж№ҫеІёз·ҡеӨ§дә• - 13еҸ·ең°пјҲзҸҫ: иҮЁжө·еүҜйғҪеҝғпјү(2.8В km) й–ӢйҖҡгҖӮ

- 1977е№ҙпјҲжҳӯе’Ң52е№ҙпјү8жңҲ19ж—ҘВ : 5еҸ·жұ иўӢз·ҡеҢ—жұ иўӢ - й«ҳеі¶е№і (8.6В km) й–ӢйҖҡгҖӮ

- 1978е№ҙпјҲжҳӯе’Ң53е№ҙпјү

- 1жңҲ20ж—ҘВ : ж№ҫеІёз·ҡж–°жңЁе ҙ - жөҰе®ү (6.0В km) гҒҢгҖҒеҚғи‘үзңҢеҶ…гҒ§гҒҜеҲқеҢәй–“гҒЁгҒ—гҒҰй–ӢйҖҡгҖӮ

- 3жңҲ7ж—ҘВ : зҘһеҘҲе·қ2еҸ·дёүгғ„жІўз·ҡжЁӘжөңй§…иҘҝеҸЈ - 第дёүдә¬жөңжҺҘз¶ҡйғЁ (1.8В km)гҖҒжЁӘжөңе…¬ең’ - йҮ‘жёҜJCT (4.0В km) гҒҢй–ӢйҖҡгҒ—гҖҒзҘһеҘҲе·қ1еҸ·жЁӘзҫҪз·ҡе®ҢжҲҗгҖӮ

- 1980е№ҙпјҲжҳӯе’Ң55е№ҙпјү2жңҲ5ж—ҘВ : 9еҸ·ж·ұе·қз·ҡз®ұеҙҺJCT - ж–°жңЁе ҙ (7.0В km) гҒҢй–ӢйҖҡгҒ—гҖҒ9еҸ·ж·ұе·қз·ҡе®ҢжҲҗгҖӮ

- 1981е№ҙпјҲжҳӯе’Ң56е№ҙпјү5жңҲ19ж—ҘВ : ж№ҫеІёз·ҡжңүжҳҺ - иҫ°е·іJCT (1.7В km) й–ӢйҖҡгҖӮ

- 1982е№ҙпјҲжҳӯе’Ң57е№ҙпјү

- 3жңҲ30ж—ҘВ : 6еҸ·еҗ‘еі¶з·ҡеҗ‘еі¶ - дёӯеӨ®з’°зҠ¶з·ҡеҚғдҪҸж–°ж©Ӣ (5.2В km) й–ӢйҖҡгҖӮ

- 4жңҲ27ж—ҘВ : ж№ҫеІёз·ҡжөҰе®ү - жқұй–ўжқұйҒ“жҺҘз¶ҡйғЁ (6.9В km) й–ӢйҖҡгҖӮжқұй–ўжқұйҒ“гҒЁжҺҘз¶ҡгҖӮз·Ҹ延長гҒҢ150В kmгӮ’зӘҒз ҙгҖӮ

- 1983е№ҙпјҲжҳӯе’Ң58е№ҙпјү

- 2жңҲ24ж—ҘВ : ж№ҫеІёз·ҡеӨ§дә• - жқұжө·JCT (5.1В km) й–ӢйҖҡгҖӮ

- 11жңҲ30ж—ҘВ : дёӯеӨ®з’°зҠ¶з·ҡе ҖеҲҮJCT - еӣӣгҒӨжңЁ (1.4В km) й–ӢйҖҡгҖӮ

- 1984е№ҙпјҲжҳӯе’Ң59е№ҙпјү

- 2жңҲ2ж—ҘВ : зҘһеҘҲе·қ3еҸ·зӢ©е ҙз·ҡж–°еұұдёӢ - жЁӘжөңе…¬ең’ (1.8В km) й–ӢйҖҡгҖӮ

- 12жңҲ12ж—ҘВ : ж№ҫеІёз·ҡ13еҸ·ең°пјҲзҸҫ: иҮЁжө·еүҜйғҪеҝғпјү - жңүжҳҺ (1.8В km) й–ӢйҖҡгҖӮ

- 1985е№ҙпјҲжҳӯе’Ң60е№ҙпјү1жңҲ24ж—ҘВ : 6еҸ·дёүйғ·з·ҡе°ҸиҸ…JCT - дёүйғ·JCT (10.6В km) й–ӢйҖҡгҖӮ6еҸ·з·ҡе®ҢжҲҗгҖҒеёёзЈҗйҒ“гҒёжҺҘз¶ҡгҖӮеҹјзҺүзңҢеҶ…гҒ§гҒҜеҲқгҒ®й–ӢйҖҡгҖӮ

- 1987е№ҙпјҲжҳӯе’Ң62е№ҙпјү9жңҲ9ж—ҘВ : дёӯеӨ®з’°зҠ¶з·ҡеӣӣгҒӨжңЁ - и‘ӣиҘҝJCT (11.2В km)гҖҒеҚғдҪҸж–°ж©Ӣ - е·қеҸЈз·ҡе·қеҸЈJCT (16.5В km) гҒҢй–ӢйҖҡгҒ—гҖҒе·қеҸЈз·ҡгҒҢе®ҢжҲҗгҖҒжқұеҢ—иҮӘеӢ•и»ҠйҒ“гҒёжҺҘз¶ҡгҖӮз·Ҹ延長гҒҢ200В kmгӮ’зӘҒз ҙгҖӮ

- 1989е№ҙпјҲе№іжҲҗе…ғе№ҙпјү9жңҲ27ж—ҘВ : зҘһеҘҲе·қ5еҸ·еӨ§й»’з·ҡз”ҹйәҰJCT - ж–°еұұдёӢJCT (8.8В km) гҒҢй–ӢйҖҡгҒ—гҖҒзҘһеҘҲе·қ5еҸ·еӨ§й»’з·ҡе®ҢжҲҗгҖҒжЁӘжөңгғҷгӮӨгғ–гғӘгғғгӮёй–ӢйҖҡгҖӮ

- 1989е№ҙпјҲе№іжҲҗе…ғе№ҙпјү12жңҲ26ж—ҘВ : еӨ§дә•JCTж–°иЁӯгҖӮ

- 1990е№ҙпјҲе№іжҲҗ2е№ҙпјү

- 3жңҲ20ж—ҘВ : зҘһеҘҲе·қ3еҸ·зӢ©е ҙз·ҡзҹіе·қз”әJCT - жЁӘжөңжЁӘй ҲиіҖйҒ“и·ҜжҺҘз¶ҡйғЁ (7.7В km) й–ӢйҖҡгҖӮзҘһеҘҲе·қ3еҸ·зӢ©е ҙз·ҡе®ҢжҲҗгҖҒжЁӘжөңжЁӘй ҲиіҖйҒ“и·ҜгҒёжҺҘз¶ҡгҖӮ

- 11жңҲ27ж—ҘВ : 5еҸ·жұ иўӢз·ҡй«ҳеі¶е№і - жҲёз”°еҚ— (2.6В km) й–ӢйҖҡ

- 1993е№ҙпјҲе№іжҲҗ5е№ҙпјү

- 8жңҲ26ж—ҘВ : 11еҸ·еҸ°е ҙз·ҡиҠқжөҰJCT - жңүжҳҺJCT (5.0В km) й–ӢйҖҡгҖӮ11еҸ·еҸ°е ҙз·ҡе®ҢжҲҗгҖҒгғ¬гӮӨгғігғңгғјгғ–гғӘгғғгӮёй–ӢйҖҡгҖӮ

- 9жңҲ27ж—ҘВ : ж№ҫеІёз·ҡз©әжёҜдёӯеӨ® - жқұжө·JCT (4.2В km) й–ӢйҖҡгҖӮгҒқгӮҢгҒ«дјҙгҒ„1еҸ·з·ҡгҒ®з©әжёҜгӮ’з©әжёҜиҘҝгҒ«ж”№з§°гҖӮ

- 10жңҲ26ж—ҘВ : 5еҸ·жұ иўӢз·ҡжҲёз”°еҚ— - зҫҺеҘіжңЁJCT (2.2В km) й–ӢйҖҡгҖҒ5еҸ·жұ иўӢз·ҡгҒҢеӨ–з’°йҒ“гҒЁжҺҘз¶ҡгҖӮ

- 1994е№ҙпјҲе№іжҲҗ6е№ҙпјү12жңҲ21ж—ҘВ : ж№ҫеІёз·ҡеӨ§й»’JCT - з©әжёҜдёӯеӨ® (16.4В km) й–ӢйҖҡгҖӮй¶ҙиҰӢгҒӨгҒ°гҒ•ж©Ӣй–ӢйҖҡгҖӮ

- 1997е№ҙпјҲе№іжҲҗ9е№ҙпјү12жңҲ18ж—ҘВ : е·қеҙҺжө®еі¶JCTж–°иЁӯгҖҒжқұдә¬ж№ҫгӮўгӮҜгӮўгғ©гӮӨгғігҒЁжҺҘз¶ҡгҖӮ

- 1998е№ҙпјҲе№іжҲҗ10е№ҙпјү5жңҲ18ж—ҘВ : еҹјзҺүеӨ§е®®з·ҡзҫҺеҘіжңЁJCT - дёҺйҮҺ (8.0В km) й–ӢйҖҡгҖӮеҹјзҺүеӨ§е®®з·ҡе®ҢжҲҗ

- 1999е№ҙпјҲе№іжҲҗ11е№ҙпјү7жңҲ15ж—ҘВ : жЁӘжөңжЁӘй ҲиіҖйҒ“и·ҜжҺҘз¶ҡйғЁ - жқүз”° (3.5В km)гҖҒж№ҫеІёз·ҡдёүжё“ең’пјҲд»®пјү- жң¬зү§гҒөй ӯ (4.1В km) й–ӢйҖҡгҖӮ

- 2000е№ҙпјҲе№іжҲҗ12е№ҙпјү4жңҲ17ж—ҘВ : еҹјзҺүж–°йғҪеҝғз·ҡж–°йғҪеҝғиҘҝеҮәе…ҘеҸЈй–ӢйҖҡгҖӮ

- 2001е№ҙпјҲе№іжҲҗ13е№ҙпјү10жңҲ22ж—ҘВ : ж№ҫеІёз·ҡжқүз”° - дёүжё“ең’ (7.0В km) гҒҢй–ӢйҖҡгҒ—гҖҒж№ҫеІёз·ҡгҒҢе…Ёз·ҡй–ӢйҖҡгҖӮ

- 2002е№ҙпјҲе№іжҲҗ14е№ҙпјү

- 4жңҲ30ж—ҘВ : зҘһеҘҲе·қ6еҸ·е·қеҙҺз·ҡе·қеҙҺжө®еі¶JCT - ж®ҝз”ә (3.5В km) й–ӢйҖҡгҖӮ

- 12жңҲ25ж—ҘВ : дёӯеӨ®з’°зҠ¶з·ҡжқҝж©ӢJCT - жұҹеҢ—JCT (7.1В km) й–ӢйҖҡгҖӮ

- 2004е№ҙпјҲе№іжҲҗ16е№ҙпјү5жңҲ26ж—ҘВ : еҹјзҺүж–°йғҪеҝғз·ҡдёҺйҮҺ - ж–°йғҪеҝғ (2.3В km) й–ӢйҖҡгҖӮ

- 2005е№ҙпјҲе№іжҲҗ17е№ҙпјү10жңҲ1ж—ҘВ : йҰ–йғҪй«ҳйҖҹйҒ“и·Ҝж ӘејҸдјҡзӨҫиЁӯз«ӢгҖӮйҒ“и·ҜгҒӘгҒ©гҒ®ж–ҪиЁӯгҒҜж—Ҙжң¬й«ҳйҖҹйҒ“и·Ҝдҝқжңүгғ»еӮөеӢҷиҝ”жёҲж©ҹж§ӢгҒ®дҝқжңүгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮ

- 2006е№ҙпјҲе№іжҲҗ18е№ҙпјү8жңҲ4ж—ҘВ : еҹјзҺүж–°йғҪеҝғз·ҡж–°йғҪеҝғ - гҒ•гҒ„гҒҹгҒҫиҰӢжІј (3.5В km) й–ӢйҖҡгҖӮеҹјзҺүж–°йғҪеҝғз·ҡе®ҢжҲҗгҖӮ

- 2007е№ҙпјҲе№іжҲҗ19е№ҙпјү12жңҲ22ж—ҘВ : дёӯеӨ®з’°зҠ¶з·ҡиҘҝж–°е®ҝJCT - зҶҠйҮҺз”әJCT (6.7В km) й–ӢйҖҡгҖӮж№ҫеІёз·ҡгҒ®13еҸ·ең°гҒҢиҮЁжө·еүҜйғҪеҝғгҒёж”№з§°гҖӮ

- 2009е№ҙпјҲе№іжҲҗ21е№ҙпјү

- 2жңҲ11ж—ҘВ : 10еҸ·жҷҙжө·з·ҡиұҠжҙІ - жқұйӣІJCT (1.5В km) й–ӢйҖҡгҖӮ

- 3жңҲ29ж—ҘВ : зҘһеҘҲе·қ1еҸ·жЁӘзҫҪз·ҡеӨ§её«еҮәе…ҘеҸЈпјҲжЁӘжөңж–№йқўпјүй–ӢйҖҡгҖӮ

- 2010е№ҙпјҲе№іжҲҗ22е№ҙпјү

- 3жңҲ28ж—ҘВ : дёӯеӨ®з’°зҠ¶з·ҡеӨ§ж©ӢJCT - иҘҝж–°е®ҝJCT (4.3В km) й–ӢйҖҡгҖӮ

- 10жңҲ20ж—ҘВ : зҘһеҘҲе·қ6еҸ·е·қеҙҺз·ҡеӨ§её«JCT - ж®ҝз”ә (2.0В km) й–ӢйҖҡгҖӮз·Ҹ延長гҒҢ300В kmгӮ’зӘҒз ҙгҖӮ

- 2012е№ҙпјҲе№іжҲҗ24е№ҙпјү

- 1жңҲ1ж—ҘВ : жқұдә¬еңҸгғ»зҘһеҘҲе·қеңҸгғ»еҹјзҺүеңҸгҒ®ж–ҷйҮ‘еңҸгӮ’ж’Өе»ғгҒ—гҖҒи·қйӣўеҲҘж–ҷйҮ‘еҲ¶гҒёз§»иЎҢгҖӮ

- 12жңҲ20ж—ҘВ : й–ӢйҖҡ50е‘Ёе№ҙ

- 2013е№ҙпјҲе№іжҲҗ25е№ҙпјү4жңҲ1ж—ҘВ : 10еҸ·жҷҙжө·з·ҡиұҠжҙІеҮәе…ҘеҸЈгҒ«йҰ–йғҪй«ҳеҲқгҒ®иҮӘеӢ•зІҫз®—ж©ҹгӮ’иЁӯзҪ®гҖӮ

- 2015е№ҙпјҲе№іжҲҗ27е№ҙпјү3жңҲ7ж—ҘВ : дёӯеӨ®з’°зҠ¶з·ҡеӨ§дә•JCT - еӨ§ж©ӢJCT (9.4В km) й–ӢйҖҡгҖӮеұұжүӢгғҲгғігғҚгғ«гғ»дёӯеӨ®з’°зҠ¶з·ҡе…Ёз·ҡгҒҢй–ӢйҖҡгҖӮ

- 2016е№ҙпјҲе№іжҲҗ28е№ҙпјү4жңҲ1ж—ҘВ : йҰ–йғҪеңҸгҒ®й«ҳйҖҹйҒ“и·Ҝж–ҷйҮ‘дҪ“зі»гҒ®иҰӢзӣҙгҒ—гҒ«дјҙгҒ„гҖҒж–ҷйҮ‘ж°ҙжә–гӮ’й«ҳйҖҹиҮӘеӢ•и»ҠеӣҪйҒ“гҒ®еӨ§йғҪеёӮиҝ‘йғҠеҢәй–“гҒЁеҗҢж°ҙжә–гҒЁгҒ—гҖҒж–ҷйҮ‘и»ҠзЁ®еҢәеҲҶгӮӮгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒ®2и»ҠзЁ®еҢәеҲҶгҒӢгӮү5и»ҠзЁ®еҢәеҲҶгҒёз§»иЎҢгҒ—гҒҹгҖӮ

- 2017е№ҙпјҲе№іжҲҗ29е№ҙпјү

- 3жңҲ4ж—ҘВ : ж№ҫеІёз·ҡеҚ—жң¬зү§гҒөй ӯеҮәе…ҘеҸЈй–ӢйҖҡ

- 3жңҲ18ж—ҘВ : зҘһеҘҲе·қ7еҸ·жЁӘжөңеҢ—з·ҡз”ҹйәҰJCT - жЁӘжөңжёҜеҢ—JCT (8.2В km) й–ӢйҖҡ

- 2018е№ҙпјҲе№іжҲҗ30е№ҙпјү3жңҲ10ж—ҘВ : 10еҸ·жҷҙжө·з·ҡжҷҙжө· - иұҠжҙІ (1.2В km) й–ӢйҖҡ

- 2020е№ҙпјҲд»Өе’Ң2е№ҙпјү3жңҲ22ж—ҘВ : зҘһеҘҲе·қ7еҸ·жЁӘжөңеҢ—иҘҝз·ҡжЁӘжөңжёҜеҢ—JCT - жЁӘжөңйқ’и‘үJCT (7.1В km) й–ӢйҖҡ

- 2021е№ҙпјҲд»Өе’Ң3е№ҙпјү5жңҲ10ж—ҘВ : йҰ–йғҪй«ҳйҖҹйҒ“и·ҜйғҪеҝғз’°зҠ¶з·ҡгҒ®жұҹжҲёж©ӢеҮәе…ҘеҸЈгғ»е‘үжңҚж©ӢеҮәе…ҘеҸЈгҒҢж—Ҙжң¬ж©Ӣе·қеҶ…гҒ®ж©Ӣи„ҡжң¬ж•°гҒ®еүҠжёӣгҒЁең°дёӢеҢ–е·ҘдәӢдҪңжҘӯгҒ®гҒҹгӮҒе»ғжӯўгҖӮ

- 2022е№ҙпјҲд»Өе’Ң4е№ҙпјү4жңҲ1ж—ҘВ : 34гҒӢжүҖгҒ®е…ҘеҸЈж–ҷйҮ‘жүҖгҒҢж–°гҒҹгҒ«ETCе°Ӯз”ЁгҒЁгҒӘгӮӢпјҲгҒҶгҒЎ5гҒӢжүҖгҒҜе…ҲиЎҢгҒ—гҒҰ3жңҲ1ж—ҘгҒӢгӮүпјүгҖӮ

жңҖй«ҳйҖҹеәҰ

ж№ҫеІёз·ҡгҒҜе…ЁеҢәй–“гҒ§6и»Ҡз·ҡйҒ“и·ҜгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒзӣҙз·ҡеҢәй–“гҒҢеӨҡгҒҸгӮ«гғјгғ–гӮӮз·©гӮ„гҒӢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒқгҒ®гҒҹгӮҒжңҖй«ҳйҖҹеәҰгӮ’и¶…йҒҺгҒ—гҒҰиө°иЎҢгҒҷгӮӢи»ҠдёЎгҒҢеӨҡгҒҸгҖҒгҒ—гҒ°гҒ—гҒ°йҖҹеәҰеҸ–з· гӮҠгҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгӮӢгҖӮз©әжёҜдёӯеӨ®еҮәе…ҘеҸЈе‘ЁиҫәгҒҜгҖҒйҖҹеәҰйҒ•еҸҚиҮӘеӢ•еҸ–з· иЈ…зҪ®гӮ„зҷҪгғҗгӮӨгҒ«гӮҲгӮӢеҸ–гӮҠз· гҒҫгӮҠйҮҚзӮ№и·Ҝз·ҡгҒ«жҢҮе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

е№іжҲҗ19е№ҙеәҰпјҲ2007е№ҙеәҰпјүгҒ«иЎҢгӮҸгӮҢгҒҹиӘҝжҹ»з ”究гҒ§гҒҜгҖҒжңҖй«ҳйҖҹеәҰгҒҢ60В km/hгҒ§гҒӮгӮӢеҢәй–“гҒ®34з®ҮжүҖгҖҒгҒҠгӮҲгҒіжңҖй«ҳйҖҹеәҰгҒҢ50В km/hгҒ§гҒӮгӮӢ4еҸ·ж–°е®ҝз·ҡд»ЈгҖ…жңЁ - ж–°е®ҝй–“гҒ®3з®ҮжүҖгҒ§е№іеқҮйҖҹеәҰгҒ®зҸҫең°иӘҝжҹ»гҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҹгҒҢгҖҒгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®еҢәй–“гҒ§е№іеқҮйҖҹеәҰгҒҢжңҖй«ҳйҖҹеәҰгӮ’дёҠеӣһгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮжңҖй«ҳйҖҹеәҰгҒҢ60В km/hгҒ§гҒӮгӮӢеҢәй–“гҒ§гҒҜ30% - 50%пјҲзҙ„15В km/h - 30В km/hпјүгҒ®йҖҹеәҰи¶…йҒҺгҒҢгҖҒжңҖй«ҳйҖҹеәҰгҒҢ50В km/hгҒ§гҒӮгӮӢеҢәй–“гҒ§гҒҜ30% - 40%пјҲзҙ„15В km/h - 20В km/hпјүгҒ®йҖҹеәҰи¶…йҒҺгҒҢиҰӢгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

йҖҡиЎҢж–ҷйҮ‘

ж–ҷйҮ‘дҪ“зі»гҒ®еӨүжӣҙгҖҒж–ҷйҮ‘еҫҙеҸҺжңҹй–“

2012е№ҙпјҲе№іжҲҗ24е№ҙпјү1жңҲ1ж—ҘеҚҲеүҚ0жҷӮгӮҲгӮҠгҖҒгҒқгӮҢгҒҫгҒ§гҒ®ж–ҷйҮ‘еңҸеҲҘгҒ®гҖҢеқҮдёҖж–ҷйҮ‘еҲ¶гҖҚгҒӢгӮүгҖҒж–ҷйҮ‘еңҸгҒ®гҒӘгҒ„гҖҢи·қйӣўеҲҘж–ҷйҮ‘еҲ¶гҖҚгҒ«з§»иЎҢгҒ—гҒҹгҖӮ

2016е№ҙпјҲе№іжҲҗ28е№ҙпјү4жңҲ1ж—ҘеҚҲеүҚ0жҷӮгӮҲгӮҠгҖҒйҰ–йғҪеңҸгҒ®й«ҳйҖҹйҒ“и·Ҝж–ҷйҮ‘дҪ“зі»гҒ®иҰӢзӣҙгҒ—гҒ«дјҙгҒ„гҖҒж–ҷйҮ‘ж°ҙжә–гӮ’й«ҳйҖҹиҮӘеӢ•и»ҠеӣҪйҒ“гҒ®еӨ§йғҪеёӮиҝ‘йғҠеҢәй–“гҒЁеҗҢж°ҙжә–гҒЁгҒ—гҖҒж–ҷйҮ‘и»ҠзЁ®еҢәеҲҶгӮӮгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒ®2и»ҠзЁ®еҢәеҲҶгҒӢгӮү5и»ҠзЁ®еҢәеҲҶгҒёз§»иЎҢгҒ—гҒҹгҖӮ

ж—Ҙжң¬й«ҳйҖҹйҒ“и·Ҝдҝқжңүгғ»еӮөеӢҷиҝ”жёҲж©ҹж§ӢгҒЁгҒ®еҚ”е®ҡгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒж–ҷйҮ‘еҫҙеҸҺжңҹй–“гҒҜ2065е№ҙ9жңҲ30ж—ҘгҒҫгҒ§гҒЁе®ҡгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

дёӢйҷҗгғ»дёҠйҷҗж–ҷйҮ‘гҖҒзҸҫйҮ‘и»ҠгҒ®ж–ҷйҮ‘

- ETCи»ҠпјҲз„Ўз·ҡйҖҡиЎҢпјүгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒеҲ©з”ЁгҒ—гҒҹе…ҘеҸЈ - еҮәеҸЈй–“гҒ®ж–ҷйҮ‘и·қйӣў (L) гҒ«еҝңгҒҳгҒҰж¬ЎиЎЁгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ

- иө°иЎҢи·қйӣўгҒҢ4.2В kmд»ҘдёӢгҒҫгҒҹгҒҜ55В kmд»ҘдёҠгҒ§гҒӮгӮӢETCи»ҠгҒ®ж–ҷйҮ‘гҒҜгҖҒдёҠиЎЁгҒ®дёӢйҷҗж–ҷйҮ‘гҒЁдёҠйҷҗж–ҷйҮ‘гӮ’йҒ©з”ЁгҒҷгӮӢгҖӮ

- дёӯеһӢи»ҠгҒЁзү№еӨ§и»ҠгҒ®дёӢйҷҗгғ»дёҠйҷҗж–ҷйҮ‘гҒҢеҚ”е®ҡгҒ®жң¬еүҮйҖҡгӮҠгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮ

- иө°иЎҢи·қйӣўгҒҢ4.2В kmд»ҘдёӢгҒҫгҒҹгҒҜ35.7В kmд»ҘдёҠгҒ§гҒӮгӮӢETCи»ҠгҒ®ж–ҷйҮ‘гҒҜгҖҒдёҠиЎЁгҒ®дёӢйҷҗж–ҷйҮ‘гҒЁдёҠйҷҗж–ҷйҮ‘гӮ’йҒ©з”ЁгҒҷгӮӢгҖӮ

- дёӯеһӢи»ҠгҒЁзү№еӨ§и»ҠгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒжҝҖеӨүз·©е’ҢжҺӘзҪ®гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒж–ҷйҮ‘йЎҚгӮ’дҪҺгҒҸгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

- 30В kmгӮ’и¶…гҒҲгӮӢеҢәй–“гҒ®дёҠиЁҳж–ҷйҮ‘гҒҜгҖҒй«ҳйҖҹйҒ“и·ҜеҲ©дҫҝеў—йҖІдәӢжҘӯгҒ«гӮҲгӮӢеүІеј•гҒ®жүұгҒ„гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹпјҲдёҠйҷҗж–ҷйҮ‘гҒ®еј•дёӢгҒ’гҒ«дҝӮгӮӢеүІеј•пјүгҖӮ

- ETCи»Ҡд»ҘеӨ–пјҲзҸҫйҮ‘ж”Ҝжү•гҒ„гҖҒз„Ўз·ҡйҖҡиЎҢгҒ«гӮҲгӮүгҒӘгҒ„ETCгӮ«гғјгғүж”Ҝжү•гҒ„пјү

- еҲ©з”ЁгҒ—гҒҹе…ҘеҸЈгҒӢгӮүжңҖгӮӮйҒ гҒ„еҮәеҸЈгҒҫгҒ§гҒ®ж–ҷйҮ‘и·қйӣўгҒ«еҝңгҒҳгҒҰдёҠиЎЁгҒ®ж–ҷйҮ‘гҒЁгҒӘгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®и·қйӣўгҒҢ35.7В kmд»ҘдёӢгҒЁгҒӘгӮӢгҒ®гҒҜж”ҫе°„з·ҡйғҠеӨ–ж–№еҗ‘гҒ®дёҖйғЁе…ҘеҸЈгҒӢгӮүгҒ®еҲ©з”ЁгҒ«йҷҗгӮүгӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒеҺҹеүҮзҡ„гҒ«гҒҜжҷ®йҖҡи»Ҡ1,950еҶҶгҖҒеӨ§еһӢи»Ҡ3,110еҶҶгҒ®дёҖеҫӢж–ҷйҮ‘гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

- ж—§ж–ҷйҮ‘еңҸеўғгӮ’гҒҫгҒҹгҒҗеҲ©з”ЁгҒ®е ҙеҗҲгҖҒжңҖеҲқгҒ®ж–ҷйҮ‘жүҖгҒ§ж–ҷйҮ‘гӮ’ж”Ҝжү•гҒЈгҒҰй ҳеҸҺжӣёпјҲETCгӮ«гғјгғүж”Ҝжү•гҒ„гҒ§гҒҜеҲ©з”ЁиЁјжҳҺжӣёгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮд»ҘдёӢеҗҢгҒҳгҖӮпјүгӮ’еҸ—гҒ‘еҸ–гӮҠгҖҒ2з•Әзӣ®д»ҘйҷҚгҒ®жң¬з·ҡж–ҷйҮ‘жүҖгҒ§гҒҜй ҳеҸҺжӣёгӮ’жҸҗзӨәгҒҷгӮӢпјҲгҒҹгҒ гҒ—гҖҒгҒӢгҒӨгҒҰж–ҷйҮ‘еңҸеўғгҒ«гҒӮгҒЈгҒҹж№ҫеІёжө®еі¶жң¬з·ҡж–ҷйҮ‘жүҖгҒҠгӮҲгҒіе·қеҙҺжө®еі¶ж–ҷйҮ‘жүҖгҒҜж’ӨеҺ»гҒ•гӮҢгҒҹпјүгҖӮй ҳеҸҺжӣёгҒҢз„ЎгҒ„гҒЁж–°гҒҹгҒ«ж–ҷйҮ‘гӮ’ж”Ҝжү•гҒҶгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒжңҖеҲқгҒ®ж–ҷйҮ‘жүҖгҒ§й ҳеҸҺжӣёгӮ’еҝ…гҒҡеҸ—й ҳгҒ—гҖҒз„ЎгҒҸгҒ•гҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«жіЁж„ҸгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒй ҳеҸҺжӣёгҒ«гҒҜжңүеҠ№жҷӮй–“гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒжӯЈеҪ“гҒӘзҗҶз”ұпјҲжёӢж»һпјүгҒӘгҒҸжңүеҠ№жҷӮй–“гӮ’йҒҺгҒҺгҒҹе ҙеҗҲгӮӮгҖҒж–°гҒҹгҒ«ж–ҷйҮ‘гӮ’ж”Ҝжү•гҒҶгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ

- ж–ҷйҮ‘и·қйӣў (L) гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰ

- е…ҘеҸЈ - еҮәеҸЈй–“гҒ§иӨҮж•°гҒ®зөҢи·ҜгҒҢгҒӮгӮӢе ҙеҗҲгҖҒйҰ–йғҪй«ҳйҖҹгҒ®гҒҝгӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒҹжңҖзҹӯзөҢи·ҜгҒ§з®—еҮәгҒҷгӮӢгҖӮ

- ж–№еҗ‘гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰжңҖзҹӯзөҢи·ҜгҒҢз•°гҒӘгӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҒе®ҹйҡӣгҒ«еҲ©з”ЁгҒ—гҒҹж–№еҗ‘гҒ«гҒӢгҒӢгӮҸгӮүгҒҡзҹӯгҒ„гҒ»гҒҶгҒ®и·қйӣўгӮ’жҺЎз”ЁгҒҷгӮӢгҖӮ

- еёёзӣӨж©ӢеҮәе…ҘеҸЈгҒҫгҒҹгҒҜе…«йҮҚжҙІеҮәе…ҘеҸЈзҷәзқҖгҒ§жқұдә¬й«ҳйҖҹйҒ“и·ҜгӮ’йҖҡйҒҺгҒҷгӮӢзөҢи·ҜгҒҢжңҖзҹӯгҒЁгҒӘгӮӢе ҙеҗҲгҖҒеҪ“и©ІзөҢи·ҜгҒ§з®—еҮәгҒ—гҖҒжқұдә¬й«ҳйҖҹйҒ“и·ҜгҒ®и·қйӣўгҒҜеҗ«гӮҒгҒӘгҒ„гҖӮ

ETCеүІеј•

- йғҪеҝғжөҒе…ҘеүІеј•

- жқұдә¬еӨ–з’°иҮӘеӢ•и»ҠйҒ“жҺҘз¶ҡйғЁзӣёеҪ“гҒ®ж”ҫе°„йҒ“и·ҜгҒ®з«Ҝжң«йғЁгҒЁгҖҒйҰ–йғҪй«ҳйҖҹйғҪеҝғз’°зҠ¶з·ҡгғ»е…«йҮҚжҙІз·ҡй–“гҒ®еҲ©з”ЁгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒеӨ–з’°йҒ“з«Ҝжң«йғЁгҒӢгӮүдёҖз•Әиҝ‘гҒ„йғҪеҝғз’°зҠ¶з·ҡгҒ®еҮәе…ҘеҸЈгҒҫгҒ§гҒ®й«ҳйҖҹж–ҷйҮ‘гӮ’дёҠйҷҗгҒЁгҒҷгӮӢеүІеј•еҲ¶еәҰгҖӮ

- йҰ–йғҪй«ҳйҖҹе·қеҸЈз·ҡгӮ’еҮәзҷәең°гғ»еҲ°зқҖең°гҒЁгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҒҜгҖҒдёҖгғ„ж©Ӣгғ»йЈҜз”°ж©Ӣгғ»з®ұеҙҺгғ»жөңз”әгғ»жё…жҙІж©ӢгҒ®еҮәе…ҘеҸЈгӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒҹйҡӣгҒ«гӮӮгҖҒеүІеј•гҒҢйҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ

- йғҪеҝғжөҒе…Ҙгғ»ж№ҫеІёз·ҡиӘҳе°ҺеүІеј•

- жЁӘжөңйғҪеҝғйғЁеҸҠгҒідёүгғ„жІўз·ҡгғ»зӢ©е ҙз·ҡгҒЁгҖҒйғҪеҝғз’°зҠ¶з·ҡгғ»е…«йҮҚжҙІз·ҡй–“гҒЁгҒ®еҲ©з”ЁгҒ§гҖҒйҰ–йғҪй«ҳйҖҹж№ҫеІёз·ҡгҒ®е·қеҙҺжө®еі¶JCTгҒӢгӮүеӨ§й»’JCTгӮ’йҖҡйҒҺгҒҷгӮӢеҲ©з”ЁиҖ…гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢеүІеј•еҲ¶еәҰгҖӮ

- дёӢиЁҳгҖҢз’°еўғгғӯгғјгғүгғ—гғ©гӮӨгӮ·гғігӮ°еүІеј•гҖҚгҒЁйҮҚиӨҮгҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҒз’°еўғгғӯгғјгғүгғ—гғ©гӮӨгӮ·гғігӮ°еүІеј•йҒ©з”ЁеҫҢйЎҚгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒгҒ“гҒ®еүІеј•гӮ’йҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ

- з’°еўғгғӯгғјгғүгғ—гғ©гӮӨгӮ·гғігӮ°

- гғӯгғјгғүгғ—гғ©гӮӨгӮ·гғігӮ°#йғҪеёӮй«ҳйҖҹйҒ“и·ҜгҒ®з’°еўғгғӯгғјгғүгғ—гғ©гӮӨгӮ·гғігӮ°гӮ’еҸӮз…§

- еӨ§еҸЈгғ»еӨҡй »еәҰеүІеј•

- йҒӢйҖҒжҘӯиҖ…гҒӘгҒ©гӮ’еҜҫиұЎгҒ«е®ҹж–ҪгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢеүІеј•гҖӮETCгӮігғјгғқгғ¬гғјгғҲгӮ«гғјгғүгҒ«гӮҲгӮӢз„Ўз·ҡйҖҡиЎҢгҒҢеүҚжҸҗгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒжҡҰжңҲ1гғ¶жңҲй–“гҒ®еҲ©з”ЁйЎҚгҒ«еҝңгҒҳгҒҰеүІгӮҠеј•гҒӢгӮҢгӮӢгҖӮNEXCOгҒЁеҗҢж§ҳгҒ«и»ҠдёЎеҚҳдҪҚеүІеј•гҒЁеҘ‘зҙ„еҚҳдҪҚеүІеј•гҒ®зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒеҘ‘зҙ„еҚҳдҪҚеүІеј•гҒҜеҲ©дҫҝеў—йҖІдәӢжҘӯгҒ§иҝҪеҠ гҒ•гӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

- и»ҠдёЎеҚҳдҪҚеүІеј•гҒҜгҖҒгӮ«гғјгғүгҒ”гҒЁгҒ®жңҲй–“еҲ©з”ЁйЎҚгҒ«еҝңгҒҳгҒҰж¬ЎиЎЁ1гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮгҒҹгҒ гҒ—гҖҒ2012е№ҙ1жңҲеҲ©з”ЁеҲҶгҒӢгӮү2014е№ҙ3жңҲеҲ©з”ЁеҲҶгҒҫгҒ§гҒҜгҖҒж¬ЎиЎЁ2гҒ®еҶ…е®№гҒ«жӢЎе……гҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ

- еҘ‘зҙ„еҚҳдҪҚеүІеј•гҒҜгҖҒ1еҘ‘зҙ„иҖ…гҒ§100дёҮеҶҶгӮ’и¶…гҒҲгҖҒгҒӢгҒӨгҖҒ1еҸ°е№іеқҮ5,000еҶҶгӮ’и¶…гҒҲгӮӢе ҙеҗҲгҖҒ5%еј•гҒҚгҖӮгҒҹгҒ гҒ—гҖҒ2012е№ҙ1жңҲеҲ©з”ЁеҲҶгҒӢгӮү2014е№ҙ3жңҲеҲ©з”ЁеҲҶгҒҫгҒ§гҒҜ10%еј•гҒҚгҖӮ

е»ғжӯўгҒ•гӮҢгҒҹеүІеј•пјҲ2016е№ҙ3жңҲ31ж—ҘзөӮдәҶпјү

- дёӯеӨ®з’°зҠ¶з·ҡиҝӮеӣһеҲ©з”ЁеүІеј•

- 2012е№ҙ1жңҲ1ж—Ҙй–Ӣе§ӢгҖӮж”ҫе°„з·ҡдёҠгӮҠе…ҘеҸЈгҒӢгӮүд»–гҒ®ж”ҫе°„з·ҡдёӢгӮҠеҮәеҸЈгҒҫгҒ§гҒ®еҲ©з”ЁпјҲдёӯеӨ®з’°зҠ¶з·ҡгӮҲгӮҠеӨ–еҒҙгҒ®еҮәе…ҘеҸЈзӣёдә’й–“гҒ«йҷҗгӮӢпјүгҒ§гҖҒйғҪеҝғз’°зҠ¶з·ҡгӮ’зөҢз”ұгҒӣгҒҡдёӯеӨ®з’°зҠ¶з·ҡгӮ’зөҢз”ұгҒ—гҖҒгҒӢгҒӨгҖҒгҒқгӮҢгҒҢйғҪеҝғз’°зҠ¶з·ҡзөҢз”ұгӮҲгӮҠйҒ еӣһгӮҠгҒ®зөҢи·ҜгҒЁгҒӘгӮӢе ҙеҗҲгҖҒжҷ®йҖҡи»Ҡ100еҶҶеј•гҒҚгҖҒеӨ§еһӢи»Ҡ210еҶҶеј•гҒҚгҖӮ

- ж”ҫе°„йҒ“и·Ҝз«Ҝжң«еҢәй–“еүІеј•

- 2012е№ҙ1жңҲ1ж—Ҙй–Ӣе§ӢгҖӮж”ҫе°„з·ҡз«Ҝжң«гҒ®еҮәе…ҘеҸЈ - йғҪеҝғз’°зҠ¶з·ҡеҶ…гҒ®еҮәе…ҘеҸЈй–“гҒ®ж–ҷйҮ‘гӮ’гҖҒеҫ“еүҚгҒ®ж–ҷйҮ‘д»ҘдёӢгҒ«жҚ®гҒҲзҪ®гҒҸгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒ5еҸ·жұ иўӢз·ҡгғ»6еҸ·дёүйғ·з·ҡгғ»е·қеҸЈз·ҡгҒ®дёҖйғЁеҮәе…ҘеҸЈгҒӢгӮүдёҖе®ҡи·қйӣўзҜ„еӣІгҒ®ж–ҷйҮ‘гӮ’еј•дёӢгҒ’гӮӢгҖӮдёӯеӨ®з’°зҠ¶з·ҡиҝӮеӣһеҲ©з”ЁеүІеј•гҒЁгҒ®йҮҚиӨҮйҒ©з”ЁгҒҢеҸҜиғҪпјҲдҫӢпјҺй«ҳеі¶е№і-и‘ӣиҘҝпјүгҖӮ

- еҹјзҺүз·ҡеҶ…гҖ…еҲ©з”ЁеүІеј•

- 2012е№ҙ1жңҲ1ж—Ҙй–Ӣе§ӢгҖӮж—§еҹјзҺүз·ҡпјҲжҲёз”°еҮәе…ҘеҸЈгӮ’еҗ«гӮҖеӨ§е®®з·ҡгғ»еҹјзҺүж–°йғҪеҝғз·ҡпјүгҒ®гҒҝгҒ®еҲ©з”ЁгҒ®е ҙеҗҲгҖҒжҷ®йҖҡи»Ҡ100еҶҶеј•гҒҚгҖҒеӨ§еһӢи»Ҡ210еҶҶеј•гҒҚгҖӮ

- зҫҪз”°з©әжёҜгӮўгӮҜгӮ»гӮ№еүІеј•

- 2012е№ҙ1жңҲ1ж—Ҙй–Ӣе§ӢгҖӮз©әжёҜдёӯеӨ®еҮәе…ҘеҸЈгҒҫгҒҹгҒҜж№ҫеІёз’°е…«еҮәе…ҘеҸЈзҷәзқҖгҒ®е ҙеҗҲгҖҒз©әжёҜиҘҝеҮәе…ҘеҸЈгҒҫгҒҹгҒҜзҫҪз”°еҮәе…ҘеҸЈгҒҫгҒ§гҒ®жңҖдҪҺж–ҷйҮ‘гҒЁгҒӘгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«ж–ҷйҮ‘и·қйӣўгӮ’жёӣгҒҳгӮӢгҖӮеҚ”е®ҡгҒҠгӮҲгҒідәӢжҘӯиЁұеҸҜгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜеүІеј•гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮ

- дјҡзӨҫй–“д№—з¶ҷеүІеј•

- 2012е№ҙ1жңҲ1ж—Ҙй–Ӣе§ӢгҖӮйҰ–йғҪй«ҳйҖҹгҒ«зӣҙжҺҘжҺҘз¶ҡгҒҷгӮӢNEXCOгҒ®й«ҳйҖҹйҒ“и·ҜпјҲдёҖиҲ¬жңүж–ҷйҒ“и·ҜгӮ’еҗ«гӮҖпјүгҒЁгҒ®д№—з¶ҷеҲ©з”ЁгҒ§гҖҒйҰ–йғҪй«ҳйҖҹгҒ®ж–ҷйҮ‘и·қйӣўгҒҢ6В kmд»ҘдёӢгҒҫгҒҹгҒҜжҺҘз¶ҡең°зӮ№гҒ«жңҖгӮӮиҝ‘гҒ„еҮәе…ҘеҸЈгӮ’еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҖҒжҷ®йҖҡи»Ҡ100еҶҶеј•гҒҚгҖҒеӨ§еһӢи»Ҡ210еҶҶеј•гҒҚгҖӮ2016е№ҙ3жңҲ31ж—ҘзөӮдәҶгҖӮ

- дёӯеӨ®иҮӘеӢ•и»ҠйҒ“гҒҫгҒҹгҒҜжқұдә¬ж№ҫгӮўгӮҜгӮўгғ©гӮӨгғігҒЁгҒ®д№—з¶ҷгҒҜгҖҒжҷ®йҖҡи»Ҡ210еҶҶеј•гҒҚгҖҒеӨ§еһӢи»Ҡ410еҶҶеј•гҒҚгҖӮ

- жқұдә¬еӨ–з’°иҮӘеӢ•и»ҠйҒ“гҒЁеӨ§е®®з·ҡгҒ®д№—з¶ҷгҒҜеүІеј•еҜҫиұЎеӨ–гҖӮ

2011е№ҙгҒҫгҒ§гҒ®еқҮдёҖж–ҷйҮ‘

еҜҫи·қйӣўж–ҷйҮ‘еҲ¶гҒ«еӨүжӣҙгҒ•гӮҢгӮӢзӣҙеүҚпјҲ2011е№ҙ12жңҲеҪ“жҷӮпјүгҒ®ж–ҷйҮ‘гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҢжқұдә¬з·ҡгҖҚгҖҢзҘһеҘҲе·қз·ҡгҖҚгҖҢеҹјзҺүз·ҡгҖҚгҒ®3гҒӨгҒ®ең°еҢәпјҲж–ҷйҮ‘еңҸпјүеҲҘгҒ®еқҮдёҖж–ҷйҮ‘гҖӮиӨҮж•°гҒ®ж–ҷйҮ‘еңҸгҒ«гҒҫгҒҹгҒҢгҒЈгҒҰиө°иЎҢгҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҒйҖҡйҒҺгҒҷгӮӢж–ҷйҮ‘еңҸгҒ”гҒЁгҒ«ж–ҷйҮ‘гҒҢзҷәз”ҹгҒ—гҒҹгҖӮ

- зү№е®ҡеҢәй–“еүІ

- дёҠиЎЁгҒ«гӮҲгӮүгҒӘгҒ„зү№е®ҡж–ҷйҮ‘гҒҢйҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгҒҹеҢәй–“гҒ®дёҖиҰ§гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжЎҲеҶ…дёҠгҒҜеүІеј•жүұгҒ„гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒеҚ”е®ҡгҒҠгӮҲгҒідәӢжҘӯиЁұеҸҜгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜеүІеј•гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮжҷ®йҖҡи»Ҡ300еҶҶпјҲеӨ§еһӢи»Ҡ600еҶҶпјүгҒ«гҒӘгӮӢгҖҢзү№е®ҡеҢәй–“еүІ300гҖҚгҒЁжҷ®йҖҡи»Ҡ500еҶҶпјҲеӨ§еһӢи»Ҡ1,000еҶҶпјүгҒ«гҒӘгӮӢгҖҢзү№е®ҡеҢәй–“еүІ500гҖҚгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ

и·қйӣўеҲҘж–ҷйҮ‘еҲ¶з§»иЎҢгҒ§е»ғжӯўгҒ•гӮҢгҒҹETCеүІеј•

дјҒз”»еүІеј•гҒҠгӮҲгҒізӨҫдјҡе®ҹйЁ“еүІеј•гҒҜиЁҳгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮ

- жҷӮй–“еёҜеүІеј•пјҲе№іж—ҘеӨңеүІгҖҒж—ҘзҘқеүІпјү

- дёҖиҲ¬еҗ‘гҒ‘й »еәҰеүІеј•пјҲгҒҠеҫ—ж„Ҹж§ҳеүІпјү

- дјҡзӨҫй–“йҖЈз¶ҡеҲ©з”ЁеүІеј•пјҲй«ҳйҖҹгғҖгғ–гӮӢеүІпјү - дёҰжңЁзөҢз”ұгҒ§жЁӘжөңжЁӘй ҲиіҖйҒ“и·Ҝ - жЁӘжөңең°еҢәгҒ®жҢҮе®ҡеҮәе…ҘеҸЈпјҲжқүз”°гғ»дёүжәӘең’гғ»зҹіе·қз”әгғ»жЁӘжөңе…¬ең’пјүзӣёдә’й–“гӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҖҒжҷ®йҖҡи»Ҡ100еҶҶеј•гҒҚгҖҒеӨ§еһӢи»Ҡ200еҶҶеј•гҒҚгҖӮ

ж–ҷйҮ‘гҒ®жҺЁз§»

1962е№ҙгҒ«дә¬ж©Ӣ - иҠқжөҰгҒҢй–ӢйҖҡгҒ—гҒҰд»ҘжқҘ延伸гӮ’з¶ҡгҒ‘гҖҒ延長гҒЁзү©дҫЎдёҠжҳҮзҺҮгӮ’иҖғж…®гҒ—гҒҰйҖҡиЎҢж–ҷйҮ‘гӮ’ж”№е®ҡгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

жҷ®йҖҡи»ҠгҒ®йҖҡиЎҢж–ҷйҮ‘ж”№е®ҡгҒ®зөҢз·ҜгҒҜдёӢиЎЁгҒ®гҒЁгҒҠгӮҠгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

дёӯеӨ®з’°зҠ¶зҺӢеӯҗз·ҡгҒҢй–ӢйҖҡгҒ—гҒҹ2002е№ҙ12жңҲгҒ«гҒҜжқұдә¬з·ҡгҒҢ800еҶҶгҒ«еҖӨдёҠгҒ’гҒ•гӮҢгӮӢжЎҲгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒе»ғжЎҲгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

и·қйӣўеҲҘж–ҷйҮ‘еҲ¶гҒ®е°Һе…ҘзөҢз·Ҝ

йҰ–йғҪй«ҳйҖҹйҒ“и·ҜгҒӘгҒ©гҒ®йғҪеёӮй«ҳйҖҹйҒ“и·ҜгҒ§жҺЎз”ЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒҚгҒҹеқҮдёҖж–ҷйҮ‘еҲ¶гҒҜгҖҒгғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒҢжӢЎеӨ§гҒҷгӮӢгҒ«гҒӨгӮҢгҒҰ1еӣһгҒӮгҒҹгӮҠгҒ®еҲ©з”Ёи·қйӣўгҒ®гҒ°гӮүгҒӨгҒҚгҒҢеӨ§гҒҚгҒҸгҒӘгӮҠгҖҒеҲ©з”ЁзЁӢеәҰгҒ«еҝңгҒҳгҒҹиІ жӢ…гҒЁгҒ„гҒҶзӮ№гҒ§дёҚе…¬е№ігҒ•гҒҢеў—гҒҷгҒӘгҒ©гҒ®и«ёиӘІйЎҢгҒҢйЎ•еңЁеҢ–гҒ—гҒӨгҒӨгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮETCгҒ®жҙ»з”ЁгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒеӨ§йҮҸдәӨйҖҡгҒ®еҠ№зҺҮеҮҰзҗҶгҒЁеҲ©з”ЁеҢәй–“гҒ®жҠҠжҸЎгҒ®дёЎз«ӢгҒҠгӮҲгҒігғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒ®жңүеҠ№жҙ»з”ЁгҒ«иіҮгҒҷгӮӢејҫеҠӣзҡ„гҒӘж–ҷйҮ‘иЁӯе®ҡгӮӮеҸҜиғҪгҒЁгҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒ2000е№ҙпјҲе№іжҲҗ12е№ҙпјү11жңҲ30ж—ҘгҒ®з¬¬101еӣһйҒ“и·ҜеҜ©иӯ°дјҡгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒETCеҲ©з”ЁгӮ’еҹәжң¬гҒЁгҒҷгӮӢж–°гҒҹгҒӘж–ҷйҮ‘еҲ¶еәҰгӮ’е°Һе…ҘгҒҷгҒ№гҒҚгҒЁгҒ®зӯ”з”ігҒҢгҒӘгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ

2003е№ҙпјҲе№іжҲҗ15е№ҙпјү12жңҲ22ж—ҘгҖҒйҒ“и·Ҝй–ўдҝӮеӣӣе…¬еӣЈж°‘е–¶еҢ–гҒ®еҹәжң¬зҡ„жһ зө„гҒҝгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ®ж”ҝеәңгғ»дёҺе…ҡз”ігҒ—еҗҲгӮҸгҒӣгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒ2008е№ҙеәҰпјҲе№іжҲҗ20е№ҙеәҰпјүгӮ’зӣ®жЁҷгҒ«еҜҫи·қйӣўж–ҷйҮ‘еҲ¶гӮ’е°Һе…ҘгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒЁгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒзөҢжёҲзҠ¶жіҒгҒ®жӮӘеҢ–гҒ«гӮҲгӮҠ延жңҹгҒ•гӮҢгҖҒгҒ•гӮүгҒ«ж”ҝжЁ©дәӨд»ЈгҒ§иЁҲз”»гҒҜиҰӢзӣҙгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ

еҪ“еҲқгҒ®ж–ҷйҮ‘жЎҲ

дјҡзӨҫзҷәи¶ігҒӢгӮүй–“гӮӮгҒӘгҒ„2005е№ҙпјҲе№іжҲҗ17е№ҙпјү11жңҲгҒ«гғ‘гғ–гғӘгғғгӮҜгӮігғЎгғігғҲгҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҖҒж–ҷзҺҮ31еҶҶ/kmгҖҒгӮҝгғјгғҹгғҠгғ«гғҒгғЈгғјгӮё290еҶҶпјҲгҒ„гҒҡгӮҢгӮӮжҷ®йҖҡи»ҠгҒ®е ҙеҗҲпјүгҒЁгҒҷгӮӢеҜҫи·қйӣўж–ҷйҮ‘еҲ¶гҒ®еҹәжң¬иЁӯиЁҲгӮӨгғЎгғјгӮёгҒҢе…¬иЎЁгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮзҝҢе№ҙ3жңҲгҒ®ж©ҹж§ӢгҒЁгҒ®еҚ”е®ҡгҒҠгӮҲгҒідәӢжҘӯиЁұеҸҜгҒ«е№іжҲҗ20е№ҙеәҰд»ҘйҷҚгҒ®ж–ҷйҮ‘гҒ®йЎҚгҒЁгҒ—гҒҰијүгӮӢгӮӮгҖҒгҖҢзӨҫдјҡзөҢжёҲжғ…еӢўгҖҒETCгҒ®жҷ®еҸҠзҠ¶жіҒгҖҒзӨҫдјҡе®ҹйЁ“гҒ®зөҗжһңзӯүгӮ’еӢҳжЎҲгҒ—гҖҒй•·и·қйӣўеҲ©з”ЁиҖ…гҒ®иІ жӢ…и»ҪжёӣжҺӘзҪ®гҒ®е°Һе…ҘгҒӘгҒ©гҖҒж–ҷйҮ‘гҒ®иЁӯе®ҡзӯүгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰж”№гӮҒгҒҰжӨңиЁҺгҒ—гҖҒиҰӢзӣҙгҒ—гӮ’иЎҢгҒҶгҖӮгҖҚгҒЁгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ

2006е№ҙпјҲе№іжҲҗ18е№ҙпјү12жңҲ3ж—ҘгҒӢгӮүгҒҜгҖҒETCи·қйӣўеҲҘеүІеј•зӨҫдјҡе®ҹйЁ“гҒҢе®ҹж–ҪгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮеҶ…е®№гҒҜETCеүІеј•еҲ¶еәҰ#йғҪеёӮй«ҳйҖҹйҒ“и·ҜгҒ®и·қйӣўеҲҘеүІеј•зӨҫдјҡе®ҹйЁ“гӮ’еҸӮз…§гҒ®гҒ“гҒЁгҖӮ

2007е№ҙпјҲе№іжҲҗ19е№ҙпјү9жңҲгҖҒи·қйӣўеҲҘж–ҷйҮ‘гҒ®е…·дҪ“жЎҲгҒҢзҷәиЎЁгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®жЎҲгҒ§гҒҜгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®еҲ©з”ЁгҒҢеҚҳдёҖж–ҷйҮ‘еңҸеҶ…гҒ§е®ҢзөҗгҒҷгӮӢзҸҫзҠ¶гӮ’иёҸгҒҫгҒҲгҖҒгҒҫгҒҹй•·и·қйӣўеҲ©з”ЁиІ жӢ…гҒ®жҠ‘еҲ¶гҒ®иҰізӮ№гҒӘгҒ©гҒӢгӮүгҖҒж–ҷйҮ‘еңҸгӮ’еҪ“йқўеӯҳз¶ҡгҒ—гҖҒжқұдә¬з·ҡ400еҶҶ-1,200еҶҶгҖҒзҘһеҘҲе·қз·ҡ400еҶҶ-1,100еҶҶгҖҒеҹјзҺүз·ҡ300еҶҶ-550еҶҶпјҲгҒ„гҒҡгӮҢгӮӮжҷ®йҖҡи»ҠгҒ®ж–ҷйҮ‘гҖӮд»ҘдёӢеҗҢгҒҳгҖӮпјүгҒЁгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ

е°Һе…Ҙ延жңҹ

гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒеҺҹжІ№дҫЎж јгҒ®й«ҳйЁ°гҒӘгҒ©гҒ§еҺігҒ—гҒ„зөҢжёҲеұҖйқўгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒгҒқгӮҢгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰ2008е№ҙ8жңҲ29ж—ҘгҒ«жү“гҒЎеҮәгҒ•гӮҢгҒҹгҖҢе®үеҝғе®ҹзҸҫгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®з·ҠжҖҘз·ҸеҗҲеҜҫзӯ–гҖҚгҒ§гҖҒеҜҫи·қйӣўж–ҷйҮ‘еҲ¶гҒ®е°Һе…ҘгҒҜ延жңҹгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ9жңҲгҒ«гҒҜгғӘгғјгғһгғігӮ·гғ§гғғгӮҜгҒҢиҘІгҒ„гҖҒгҒ•гӮүгҒӘгӮӢеҜҫзӯ–гҒЁгҒ—гҒҰжү“гҒЎеҮәгҒ•гӮҢгҒҹгҖҢз”ҹжҙ»еҜҫзӯ–гҖҚгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒйҰ–йғҪй«ҳйҖҹгҒЁйҳӘзҘһй«ҳйҖҹгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮж–ҷйҮ‘еј•дёӢгҒ’гҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮеҗҢе№ҙ12жңҲгҒ®йҒ“и·Ҝзү№е®ҡиІЎжәҗгҒ®дёҖиҲ¬иІЎжәҗеҢ–гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ®ж”ҝеәңгғ»дёҺе…ҡеҗҲж„ҸгҒ§гҒҜгҖҒз”ҹжҙ»еҜҫзӯ–гҒ«гӮҲгӮӢж–ҷйҮ‘еј•дёӢгҒ’еҫҢпјҲ2011е№ҙеәҰд»ҘйҷҚпјүгҒ«дёҠйҷҗж–ҷйҮ‘гӮ’жҠ‘гҒҲгҒҹеҜҫи·қйӣўж–ҷйҮ‘еҲ¶еәҰгӮ’жӨңиЁҺгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒЁгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ

2009е№ҙпјҲе№іжҲҗ21е№ҙпјү2жңҲ24ж—ҘгҒ«еӣҪеңҹдәӨйҖҡеӨ§иҮЈеҗҢж„ҸгҒҢгҒӘгҒ•гӮҢгҒҹй«ҳйҖҹйҒ“и·ҜеҲ©дҫҝеў—йҖІдәӢжҘӯиЁҲз”»гҒ§гҒҜгҖҒ2011е№ҙеәҰгҒӢгӮү2013е№ҙеәҰгҒҫгҒ§гҒҜгҖҒжқұдә¬з·ҡ600еҶҶ-800еҶҶгҖҒзҘһеҘҲе·қз·ҡ500еҶҶ-700еҶҶгҖҒеҹјзҺүз·ҡ350еҶҶ-450еҶҶгҖҒ2014е№ҙеәҰгҒӢгӮү2017е№ҙеәҰгҒҫгҒ§гҒҜгҖҒжқұдә¬з·ҡ500еҶҶ-900еҶҶгҖҒзҘһеҘҲе·қз·ҡ400еҶҶ-800еҶҶгҖҒеҹјзҺүз·ҡ300еҶҶ-500еҶҶгҒЁгҒ„гҒҶдҪ“зі»гҒҢжӨңиЁҺгҒ«гҒӮгҒҹгҒЈгҒҰгҒ®еҹәжң¬гҒЁгҒ—гҒҰзӨәгҒ•гӮҢгҒҹгҒҢгҖҒеҫҢиҝ°гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«ж”ҝжЁ©дәӨд»ЈеҫҢгҒ®иЁҲз”»еӨүжӣҙгҒ§еӨ§е№…гҒ«иҰӢзӣҙгҒ—гҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ

ж”ҝжЁ©дәӨд»ЈеҫҢгҒ®ж–°гҒҹгҒӘж–ҷйҮ‘жЎҲ

2009е№ҙ8жңҲ30ж—ҘгҒ«еҹ·иЎҢгҒ•гӮҢгҒҹ第45еӣһиЎҶиӯ°йҷўиӯ°е“Ўз·ҸйҒёжҢҷгҒ§гҖҒй«ҳйҖҹйҒ“и·ҜеҺҹеүҮз„Ўж–ҷеҢ–гӮ’гғһгғӢгғ•гӮ§гӮ№гғҲгҒ«жҺІгҒ’гӮӢж°‘дё»е…ҡгҒҢеӢқеҲ©гҒ—гҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒйҰ–йғҪй«ҳйҖҹгҒЁйҳӘзҘһй«ҳйҖҹгҒҜз„Ўж–ҷеҢ–гҒ®еҜҫиұЎеӨ–гҒЁгҒҷгӮӢж—ЁгӮ’йҒёжҢҷеүҚгҒӢгӮүе…ҡе№№йғЁгҒҢзҷәиЁҖгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒ2010е№ҙеәҰгҒӢгӮүе®ҹж–ҪгҒ®з„Ўж–ҷеҢ–зӨҫдјҡе®ҹйЁ“гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ®зҷәиЎЁиіҮж–ҷгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒйҰ–йғҪй«ҳйҖҹгҒЁйҳӘзҘһй«ҳйҖҹгҒҜеҜҫиұЎеҢәй–“гҒ®еүІеҗҲгӮ’зӨәгҒҷеҲҶжҜҚгҒӢгӮүгӮӮйҷӨеӨ–гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

2010е№ҙпјҲе№іжҲҗ22е№ҙпјү4жңҲ9ж—ҘгҖҒж°‘дё»е…ҡж”ҝжЁ©дё»е°ҺгҒ§жұәгӮҒгӮүгӮҢгҒҹж–°гҒҹгҒӘж–ҷйҮ‘еүІеј•жЎҲгҒҢеӣҪеңҹдәӨйҖҡзңҒгҒӢгӮүзҷәиЎЁгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®дёӯгҒ§йҰ–йғҪй«ҳйҖҹгҒЁйҳӘзҘһй«ҳйҖҹгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒ移еӢ•гӮ’йҳ»е®ігҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ—гҒҰж–ҷйҮ‘еңҸгӮ’ж’Өе»ғгҒ—гҖҒдёӢйҷҗ500еҶҶгғ»дёҠйҷҗ900еҶҶгҒЁгҒҷгӮӢеҜҫи·қйӣўж–ҷйҮ‘еҲ¶жЎҲгҒҢзӨәгҒ•гӮҢгҖҒең°ж–№иӯ°дјҡгҒ§гҒ®иӯ°жұәгӮ’еүҚжҸҗгҒ«еҗҢе№ҙжң«гҒӢгӮүзҝҢе№ҙеҲқгӮҒгҒ”гӮҚгӮ’зӣ®йҖ”гҒ«и©ҰиЎҢе°Һе…ҘгҒЁгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒеүІеј•иІЎжәҗгҒ®дёҖйғЁгӮ’йҒ“и·Ҝж•ҙеӮҷгҒёи»ўз”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒзү№гҒ«NEXCOгғ»жң¬еӣӣй«ҳйҖҹгҒ§е®ҹиіӘеҖӨдёҠгҒ’гҒЁгҒӘгӮӢзӮ№гҒҢзӣ®з«ӢгҒЎгҖҒеҲ©з”ЁиҖ…гҒ®гҒҝгҒӘгӮүгҒҡдёҺе…ҡеҶ…гҒӢгӮүгӮӮеј·гҒ„еҸҚзҷәгӮ’еҸ—гҒ‘гҖҒдёҖж—Ұе»ғжЎҲгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ

2011е№ҙпјҲе№іжҲҗ23е№ҙпјү2жңҲ16ж—ҘгҒ«зҷәиЎЁгҒ•гӮҢгҒҹгҖҢй«ҳйҖҹйҒ“и·ҜгҒ®еҪ“йқўгҒ®ж–°гҒҹгҒӘж–ҷйҮ‘еүІеј•гҖҚгҒ§гҒҜгҖҒйҰ–йғҪй«ҳйҖҹгҒЁйҳӘзҘһй«ҳйҖҹгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒеүҚе№ҙгҒ®ж–ҷйҮ‘еңҸгҒӘгҒ—500еҶҶ - 900еҶҶжЎҲгҒ«ең°ж–№гҒӢгӮүгҒ®ж„ҸиҰӢгӮ’иёҸгҒҫгҒҲгҒҹж–°гҒҹгҒӘETCеүІеј•гҒҢзӣӣгӮҠиҫјгҒҫгӮҢгҖҒең°ж–№иӯ°дјҡгҒ§гҒ®еҜ©иӯ°жңҹй–“гӮ’иҖғж…®гҒ—гҒҰ2012е№ҙгҒӢгӮүе®ҹж–ҪгҒЁгҒ—гҒҹпјҲж–°гҒҹгҒӘETCеүІеј•гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜеҪ“йқў2013е№ҙеәҰгҒҫгҒ§гҒ®е®ҹж–ҪпјүгҖӮ2жңҲ25ж—ҘгҒӢгӮү3жңҲ4ж—ҘгҒҫгҒ§гҖҒж©ҹж§ӢгҒЁ6дјҡзӨҫгҒ«гӮҲгӮӢеҲ©дҫҝеў—йҖІдәӢжҘӯиЁҲз”»еӨүжӣҙгҒ«дјҙгҒҶгғ‘гғ–гғӘгғғгӮҜгӮігғЎгғігғҲгҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҹгҖӮ

ең°ж–№иӯ°дјҡгҒ®иӯ°жұәгҒҜгҖҒ2011е№ҙ10жңҲ21ж—ҘгҒҫгҒ§гҒ«е…ЁгҒҰгҒ®й–ўдҝӮиҮӘжІ»дҪ“гҒ§еҫ—гӮүгӮҢгҖҒ24ж—ҘгҒ«дәӢжҘӯиЁұеҸҜеӨүжӣҙз”іи«ӢгҒҢгҒӘгҒ•гӮҢгҒҹеҫҢгҖҒ11жңҲ2ж—ҘгҒ«еӨүжӣҙиЁұеҸҜгҒҢдёӢгӮҠгҒҰ2012е№ҙ1жңҲ1ж—ҘгҒ®еҜҫи·қйӣўж–ҷйҮ‘еҲ¶з§»иЎҢгҒҢжӯЈејҸжұәе®ҡгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ

гҒӘгҒҠгҖҒеҚ”е®ҡгҒҠгӮҲгҒідәӢжҘӯиЁұеҸҜгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒ2005е№ҙеәҰгҒ®еҜҫи·қйӣўж–ҷйҮ‘еҹәжң¬иЁӯиЁҲгҒҜгҒқгҒ®гҒҫгҒҫгҒ§гҖҒгҒ“гҒ®ж–ҷйҮ‘еҲ¶еәҰгҒҜеҪ“еҲҶгҒ®й–“гҒ®гҖҢзү№еҲҘгҒ®жҺӘзҪ®гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶжүұгҒ„гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

йҰ–йғҪй«ҳX

ETCи»ҠијүеҷЁгҒ®гҒӘгҒ„и»ҠгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҖҒе°Ӯз”ЁйҖҡдҝЎеҷЁгҒЁйӣ»еӯҗгғһгғҚгғјEdyгӮ«гғјгғүгҒ®гӮ»гғғгғҲгӮ’ж•°еҚғеҶҶгҒ®дҝқиЁјж–ҷгҒ§иІёгҒ—еҮәгҒ—гҖҒе®ҹйҡӣгҒ«иө°гҒЈгҒҹж–ҷйҮ‘гҒЁгҒ®е·®йЎҚгӮ’жү•гҒ„жҲ»гҒҷгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®гӮігғјгғүгғҚгғјгғ гҖӮ2007е№ҙ10жңҲ22ж—ҘгҒ«йҖҡдҝЎеҷЁгҒ®з¬¬1еҸ·и©ҰдҪңж©ҹгҒ®е®ҢжҲҗзҷәиЎЁгҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҖҒ2008е№ҙеәҰгҒ®еҜҫи·қйӣўж–ҷйҮ‘еҲ¶й–Ӣе§ӢгҒ«еҗҲгӮҸгҒӣгҒҰе°Һе…ҘдәҲе®ҡгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—з¶ҡе ұгҒҜгҒӘгҒҸгҖҒ2011е№ҙеәҰгҒ®еҜҫи·қйӣўж–ҷйҮ‘еҲ¶е°Һе…ҘгҒ«еҪ“гҒҹгҒЈгҒҰгҖҒгҒ“гҒ®гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ«гҒҜе…ЁгҒҸи§ҰгӮҢгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮ

- гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®жҰӮиҰҒ

- йҖҡдҝЎеҷЁгҒ®жң¬дҪ“гҒҜгҖҒй•·гҒ•69mmгҖҒжЁӘе№…49mmгҖҒй«ҳгҒ•13.5mmгҖҒиіӘйҮҸзҙ„65gгҖӮи»ҠгҒ®гӮ·гӮ¬гғјгӮҪгӮұгғғгғҲгҒ«е·®гҒ—иҫјгӮ“гҒ§дҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгҖӮ

- еҲ©з”ЁиҖ…гҒҜж–ҷйҮ‘жүҖгҒ§дёҖж—ҰеҒңжӯўгҒ—гҒҰEdyгӮ«гғјгғүгҒ§дёҠйҷҗж–ҷйҮ‘гӮ’ж”Ҝжү•гҒҶгҒҢгҖҒйҖҡдҝЎеҷЁгҒҢеҮәеҸЈгӮўгғігғҶгғҠгҒЁйҖҡдҝЎгҒ—гҖҒе…ҘеҸЈгғ»еҮәеҸЈгҒ®гғҮгғјгӮҝгӮ’йҰ–йғҪй«ҳгӮ»гғігӮҝгғјгҒ«йҖҒгӮӢгҖӮзҝҢж—Ҙд»ҘйҷҚгҒ«гҖҒеҲ©з”ЁиҖ…гҒҢеҶҚеәҰеҲ©з”ЁгҒҷгӮӢйҰ–йғҪй«ҳйҖҹгҒ®ж–ҷйҮ‘жүҖгҒ§EdyгӮ«гғјгғүгӮ’еҸҺеҸ—е“ЎгҒ«жүӢжёЎгҒ—гҒҷгӮҢгҒ°гҖҒдёҠйҷҗйЎҚгҒЁйҖҡиЎҢж–ҷйҮ‘гҒЁгҒ®е·®йЎҚгҒҢEdyгӮ«гғјгғүеҶ…гҒ«жү•гҒ„жҲ»гҒ•гӮҢгӮӢгҖӮйҰ–йғҪй«ҳйҖҹгӮ’гҒ—гҒ°гӮүгҒҸдҪҝгӮҸгҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҒҜгҖҒгӮігғігғ“гғӢгӮЁгғігӮ№гӮ№гғҲгӮўпјҲгғ•гӮЎгғҹгғӘгғјгғһгғјгғҲгҒҫгҒҹгҒҜam/pmпјүгҒ«иЁӯзҪ®гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢж©ҹжў°гҒ«гӮ«гғјгғүгӮ’гӮҝгғғгғҒгҒҷгӮҢгҒ°еҗҢж§ҳгҒ«жү•гҒ„жҲ»гҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ

- дҝқиЁјйҮ‘гҒҜгҖҒйҖҡдҝЎеҷЁгӮ’иҝ”еҚҙгҒҷгӮҢгҒ°EdyгӮ«гғјгғүд»ЈгҒЁйҖҡдҝЎеҷЁдҪҝз”Ёж–ҷгӮ’е·®гҒ—еј•гҒ„гҒҰйӣ»еӯҗгғһгғҚгғјгҒ§иҝ”йҮ‘гҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ

- ж–ҷйҮ‘жүҖгҒ§еҸҺеҸ—е“ЎгҒЁгҒ®йӣ»еӯҗгғһгғҚгғјгӮ«гғјгғүгҒ®гӮ„гӮҠеҸ–гӮҠгҒҢз”ҹгҒҳгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒETCз„Ўз·ҡйҖҡиЎҢгӮ’жқЎд»¶гҒЁгҒҷгӮӢеүІеј•гҒҜйҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮ

дәӨйҖҡйҮҸ

дәӨйҖҡйҮҸгҒҜ1990е№ҙеәҰгҒҫгҒ§еў—еҠ еӮҫеҗ‘гҒ«гҒӮгӮҠгҖҒ1ж—Ҙе№іеқҮйҖҡиЎҢеҸ°ж•°гҒҢ110дёҮеҸ°гӮ’и¶…гҒҲгҒҹгҒҢгҖҒгҒқгҒ®еҫҢгҒҜжЁӘгҒ°гҒ„гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

иҝ‘е№ҙгҒ®е№ҙеәҰеҲҘ1ж—Ҙе№іеқҮйҖҡиЎҢеҸ°ж•°гҒҜдёӢиЎЁгҒ®гҒЁгҒҠгӮҠгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ2010е№ҙеәҰд»ҘеүҚгҒҜжқұдә¬з·ҡгғ»зҘһеҘҲе·қз·ҡгғ»еҹјзҺүз·ҡгҒ®гҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®йҖҡиЎҢеҸ°ж•°гӮ’еҗҲз®—гҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒд№—гӮҠз¶ҷгҒ„гҒ§йҖҡиЎҢгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гӮӮйҮҚиӨҮгҒ—гҒҰгӮ«гӮҰгғігғҲгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮи·қйӣўеҲҘж–ҷйҮ‘гӮ’жҺЎз”ЁгҒ—гҒҹ2011е№ҙеәҰд»ҘйҷҚгҒҜгҖҒжқұдә¬з·ҡгғ»зҘһеҘҲе·қз·ҡгғ»еҹјзҺүз·ҡгӮ’д№—гӮҠз¶ҷгҒ„гҒ§йҖҡиЎҢгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒҜйҮҚиӨҮгҒ—гҒҰгӮ«гӮҰгғігғҲгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮ

иҝ‘е№ҙгҒ®жңҲеҲҘ1ж—Ҙе№іеқҮйҖҡиЎҢеҸ°ж•°гҒҜдёӢиЎЁгҒ®гҒЁгҒҠгӮҠгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

ж§Ӣжғідёӯгғ»иЁҲз”»дёӯи·Ҝз·ҡ

д»ҘдёӢгҒ®и·Ҝз·ҡгҒҜең°еҹҹй«ҳиҰҸж јйҒ“и·ҜпјҲжқұдә¬еңҸйғҪеёӮеңҸиҮӘе°ӮйҒ“пјүзӯүгҒ®и·Ҝз·ҡгҒ«еҗ«гҒҫгӮҢгӮӢгҒҢгҖҒдәӢжҘӯиҖ…гҒҜжңӘе®ҡгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒйҰ–йғҪй«ҳйҖҹйҒ“и·ҜгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҒҜйҷҗгӮүгҒӘгҒ„гҖӮгҒҫгҒҹгҖҒдёҖйғЁгӮ’йҷӨгҒҚйғҪеёӮиЁҲз”»жұәе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮүгҒҡгҖҒдәӢжҘӯеҢ–гӮӮжңӘе®ҡгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮж–ңдҪ“гҒҜд»®з§°гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

ж—ўеӯҳи·Ҝз·ҡ延伸

- йҰ–йғҪй«ҳйҖҹ1еҸ·дёҠйҮҺз·ҡ延伸иЁҲз”» (IIжңҹ)пјҲе…Ҙи°·еҮәе…ҘеҸЈ - жң¬жңЁеҚ—з”әд»ҳиҝ‘пјү

- йҰ–йғҪй«ҳйҖҹдёӯеӨ®з’°зҠ¶з·ҡ (C2) гҒЁжҺҘз¶ҡдәҲе®ҡ

- йҰ–йғҪй«ҳйҖҹ2еҸ·зӣ®й»’з·ҡ延伸иЁҲз”»пјҲжҲёи¶ҠеҮәе…ҘеҸЈ - е·қеҙҺеёӮеҶ…пјү

- 第дёүдә¬жөңйҒ“и·ҜгҒӘгҒ©гҒЁжҺҘз¶ҡдәҲе®ҡ

- йҰ–йғҪй«ҳйҖҹ10еҸ·жҷҙжө·з·ҡ延伸иЁҲз”»пјҲзҜүең°1дёҒзӣ®д»ҳиҝ‘/ж–°еҜҢз”әJCT - жҷҙжө·еҮәе…ҘеҸЈпјүпјҲжқұйӣІJCT - 第дәҢжқұдә¬ж№ҫеІёйҒ“и·Ҝпјү

- зҜүең°1дёҒзӣ®д»ҳиҝ‘гҒЁж–°еҜҢз”әJCTгҒ®2гғ¶жүҖгҒ§йҰ–йғҪй«ҳйҖҹйғҪеҝғз’°зҠ¶з·ҡ (C1) гҒЁжҺҘз¶ҡдәҲе®ҡгҖӮ

- йҰ–йғҪй«ҳйҖҹйғҪеҝғз’°зҠ¶з·ҡ (C1) гҒ®жҺҘз¶ҡдәҲе®ҡең°зӮ№гҒ§гҖҒйғҪеҝғж–°е®ҝз·ҡгҒ§ж–°е®ҝж–№йқўгҒёе»¶дјёгҒҷгӮӢиЁҲз”»гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

- 2018е№ҙ3жңҲгҒ«е®ҢжҲҗгҒ—гҒҹжҷҙжө·еҮәе…ҘеҸЈгҒҜжң¬иЁҲз”»и·Ҝз·ҡгҒҢе®ҹзҸҫгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҖҒе»ғжӯўгғ»ж’ӨеҺ»гҒ•гӮҢгӮӢдәҲе®ҡгҖӮ

- жқұйӣІJCTгӮҲгӮҠд»ҘеҚ—гҒёе»¶дјёгҒ—гҖҒиЁҲз”»дёӯгҒ®з¬¬дәҢжқұдә¬ж№ҫеІёйҒ“и·ҜгҒЁжҺҘз¶ҡдәҲе®ҡ

- е·қеҙҺзёҰиІ«йҒ“и·ҜпјҲIIжңҹпјүгҖҒе·қеҙҺзёҰиІ«йҒ“и·Ҝ延伸

- жқұдә¬еӨ–йғӯз’°зҠ¶йҒ“и·ҜгҒ®жқұеҗҚй«ҳйҖҹйҒ“и·Ҝд»ҘеҚ—гҒ®еҢәй–“гҒЁгҒ®дёҖжң¬еҢ–гӮ’дёҖгҒӨгҒ®жЎҲгҒЁгҒ—гҒҰжӨңиЁҺгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

- ж–°еӨ§е®®дёҠе°ҫйҒ“и·ҜпјҲдёҠе°ҫеҚ—еҮәе…ҘеҸЈд»ҘйҒ пјү

- ж–°еӨ§е®®дёҠе°ҫйҒ“и·ҜгҒҜзҸҫеңЁзқҖжүӢгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢдёҠе°ҫеҚ—еҮәе…ҘеҸЈгҒҫгҒ§гҒ®еҢәй–“гҒӢгӮүжӣҙгҒ«еҢ—дёҠгҒ—гҖҒйҖ”дёӯйҰ–йғҪеңҸдёӯеӨ®йҖЈзөЎиҮӘеӢ•и»ҠйҒ“жЎ¶е·қеҢ—жң¬ICпјҲJCTпјүгӮ’зөҢз”ұгҒ—гҒҰгҖҒз®•з”°пјҲеҹјзҺүзңҢйҙ»е·ЈеёӮпјүгҒ«иҮігӮӢиЁҲз”»гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒдёҰиЎҢгҒҷгӮӢеҒҙйҒ“йғЁпјҲеӣҪйҒ“17еҸ·дёҠе°ҫйҒ“и·ҜпјүгҒ®й–ӢйҖҡеҢәй–“гӮӮдёҖйғЁжҡ«е®ҡеҢәй–“гӮ„жЎ¶е·қеҢ—жң¬д»ҘеҢ—гҒ«иҮігҒЈгҒҰгҒҜе…Ёйқўзҡ„гҒ«жңӘдҫӣз”ЁгҒ§гҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒжң¬з·ҡдәӢжҘӯеҢ–гҒ®зӣ®еҮҰгҒҜз«ӢгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮ

ең°еҹҹй«ҳиҰҸж јйҒ“и·ҜеҖҷиЈңи·Ҝз·ҡ

жқұдә¬йғҪ

- йғҪеҝғж–°е®ҝз·ҡпјҲж–°еҜҢз”әJCT - йҰ–йғҪй«ҳйҖҹдёӯеӨ®з’°зҠ¶з·ҡ (C2) ж–°е®ҝд»ҳиҝ‘пјү

- йҰ–йғҪй«ҳйҖҹдёӯеӨ®з’°зҠ¶з·ҡ(C2)ж–°е®ҝд»ҳиҝ‘гҒ§гҒ®жҺҘз¶ҡең°зӮ№гӮҲгӮҠгҖҒд»ҘиҘҝгҒёеӨҡж‘©ж–°е®ҝз·ҡгҒ§еҢ—еӨҡж‘©ж–№йқўгҒёе»¶дјёгҒҷгӮӢиЁҲз”»гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

- еӨҡж‘©ж–°е®ҝз·ҡпјҲйҰ–йғҪй«ҳйҖҹдёӯеӨ®з’°зҠ¶з·ҡ (C2) ж–°е®ҝд»ҳиҝ‘ - еҢ—еӨҡж‘©ж–№йқўпјү

- еңҸеӨ®йҒ“гҒЁжҺҘз¶ҡдәҲе®ҡ

- й«ҳйҖҹз·ҙйҰ¬з·ҡ

- еҪ“еҲқгҒҜй–ўи¶ҠиҮӘеӢ•и»ҠйҒ“гҒӢгӮүйҰ–йғҪй«ҳйҖҹдёӯеӨ®з’°зҠ¶ж–°е®ҝз·ҡ (C2) гҒ«жҺҘз¶ҡгҒ—гҖҒиЁҲз”»дёӯгҒ®й«ҳйҖҹеҶ…з’°зҠ¶з·ҡгҒ«жҺҘз¶ҡдәҲе®ҡгҒ гҒЈгҒҹгҒҢгҖҒгҒқгҒ®еҫҢгҖҒдёӯеӨ®з’°зҠ¶з·ҡгӮҲгӮҠиҘҝеҒҙгҒ®еҢәй–“гҒ®гҒҝгҒ®иЁҲз”»гҒ«еӨүжӣҙгҖӮ

- й«ҳйҖҹеҢ—еҚғи‘үз·ҡпјҲйҰ–йғҪй«ҳйҖҹдёӯеӨ®з’°зҠ¶з·ҡ(C2)еӣӣгҒӨжңЁд»ҳиҝ‘ - еҢ—еҚғи‘үйҒ“и·Ҝпјү

- йҰ–йғҪй«ҳйҖҹдёӯеӨ®з’°зҠ¶з·ҡгҒӢгӮүеҢ—еҚғи‘үйҒ“и·ҜгҒёгҒ®йҖЈзөЎи·ҜгҖӮ

- гҒӘгҒҠгҖҒйҰ–йғҪй«ҳйҖҹ11еҸ·еҸ°е ҙз·ҡгҒҜйғҪеёӮиЁҲз”»жі•дёҠпјҲйғҪеёӮиЁҲз”»йҒ“и·ҜпјүгҖҢ12еҸ·з·ҡгҖҚгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒй«ҳйҖҹеҢ—еҚғи‘үз·ҡгҒҢгҖҢ11еҸ·з·ҡгҖҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

- 第дәҢжқұдә¬ж№ҫеІёйҒ“и·Ҝ

- гғ«гғјгғҲгҒҜй«ҳйҖҹж№ҫеІёз·ҡгҒ®гҒ•гӮүгҒ«жө·еҒҙгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

- й«ҳйҖҹеҶ…з’°зҠ¶з·ҡ

зҘһеҘҲе·қзңҢ

- жЁӘжөңз’°зҠ¶йҒ“и·ҜпјҲиҘҝеҒҙеҢәй–“пјүпјҲжҲёеЎҡIC - жёҜеҢ—IC/жЁӘжөңжёҜеҢ—JCTпјү

- йҰ–йғҪй«ҳйҖҹзҘһеҘҲе·қ4еҸ·зЈҜеӯҗз·ҡпјҲйҳӘжқұж©ӢJCTпјҲд»®пјү- йҰ–йғҪй«ҳйҖҹж№ҫеІёз·ҡзЈҜеӯҗеҢәзЈҜеӯҗ1дёҒзӣ®д»ҳиҝ‘пјү

- й«ҳйҖҹжүҮеі¶з·ҡ

- гғ«гғјгғҲгҒҜйғҪеёӮиЁҲз”»йҒ“и·Ҝе·қеҙҺзёҰиІ«з·ҡ (Iжңҹ) гҒЁгҒ»гҒјеҗҢгҒҳгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

дәӨйҖҡз®ЎеҲ¶гҒЁе®үе…Ёгғ»йЁ’йҹіеҜҫзӯ–

иҶЁеӨ§гҒӘж•°гҒ®иҮӘеӢ•и»ҠгӮ’еҶҶж»‘гҒ«йҖҡиЎҢгҒ•гҒӣгҖҒжёӢж»һгӮ„дәӨйҖҡдәӢж•…гҖҒи»ҠдёЎгҒӢгӮүгҒ®иҗҪдёӢзү©гҒӘгҒ©гҒ«еҜҫеҝңгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒдәӨйҖҡз®ЎеҲ¶е®ӨгҒҢиЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢпјҲдҝқе®үдёҠгҒ®зҗҶз”ұгҒӢгӮүжүҖеңЁең°гҒҜйқһе…¬й–ӢпјүгҖӮ

йҰ–йғҪй«ҳйҖҹйҒ“и·ҜгҒҜйғҪеёӮй«ҳйҖҹйҒ“и·ҜгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒйғҪеёӮй–“й«ҳйҖҹйҒ“и·ҜпјҲжқұж—Ҙжң¬й«ҳйҖҹйҒ“и·Ҝгғ»дёӯж—Ҙжң¬й«ҳйҖҹйҒ“и·Ҝгғ»иҘҝж—Ҙжң¬й«ҳйҖҹйҒ“и·Ҝз®ЎзҗҶгҒ®й«ҳйҖҹиҮӘеӢ•и»ҠеӣҪйҒ“пјүгҒЁгҒҜйҒ“и·ҜгҒ®жҖ§ж јгҒҢйҒ•гҒҶгҒҹгӮҒгҖҒиЁӯиЁҲйҖҹеәҰгғ»жңҖй«ҳйҖҹеәҰгҒҜгҖҒж№ҫеІёз·ҡгӮ„еҹјзҺүзңҢеҶ…гҒӘгҒ©гҒ®дёҖйғЁи·Ҝз·ҡгғ»еҢәй–“гӮ’йҷӨгҒҚгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®еҢәй–“гҒ§60В km/hд»ҘдёӢгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮйғҪеёӮй–“й«ҳйҖҹйҒ“и·ҜгҒ«жҜ”гҒ№гӮӢгҒЁжҖҘгӮ«гғјгғ–гҒҢеӨҡгҒҸгҖҒеӨҡгҒҸгҒҢеёӮиЎ—ең°гҒ«е»әиЁӯгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүйЁ’йҹігҒёгҒ®й…Қж…®гӮӮеҝ…иҰҒгҒӘгҒҹгӮҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гӮӘгғјгғҲгғҗгӮӨгҒ®дәҢдәәд№—гӮҠгҒҜгҖҒдәӢж•…йҳІжӯўгҒ®иҰізӮ№гҒӢгӮүгҖҒйғҪеҝғз’°зҠ¶з·ҡгӮ’дёӯеҝғгҒ«дёҖйғЁеҢәй–“гҒ§д№—гӮҠе…ҘгӮҢдёҚеҸҜгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

ең°дёҠгҒ®дёҖиҲ¬йҒ“и·ҜгӮ’жӢЎе№…гҒ—гҖҒгҒқгҒ®дёҠз©әеҸҲгҒҜең°дёӢгӮ„йҒӢжІігҒӘгҒ©гҒ®е…¬е…ұз”Ёең°гӮ’жңҖеӨ§йҷҗеҲ©з”ЁгҒ—гҖҒеӨ§йғЁеҲҶгҒҢж—ўжҲҗеёӮиЎ—ең°гҒ®еҲ¶зҙ„гҒ®дёӢгҒ§иЁҲз”»гғ»иЁӯиЁҲгғ»е»әиЁӯгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒҹгӮҒгҖҒеҝ…然зҡ„гҒ«йҒ“и·ҜгҒ®е№ҫдҪ•ж§ӢйҖ пјҲжӣІз·ҡеҚҠеҫ„гӮ„еӢҫй…ҚгҒӘгҒ©пјүгҒҢйҒ“и·Ҝж§ӢйҖ д»ӨгҒ§е®ҡгӮҒгӮүгӮҢгӮӢйҷҗз•ҢеҖӨгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢз®ҮжүҖгӮ„гҖҒеҮәе…ҘеҸЈгӮ„JCTгҒ®еҲҶеҗҲжөҒгҒҢгҖҒе·ҰеҸідёЎеҒҙгҒ®и»Ҡз·ҡгҒ«иЎҢгӮҸгӮҢгӮӢз®ҮжүҖгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒзҹӯеҢәй–“гҒ§дәӨйҖҡгҒҢеҗҲжөҒгҒ—гҒҹгҒ®гҒЎеҲҶеІҗгҒҷгӮӢгҖҢз№”иҫјгҒҝгҖҚгҒҢзҷәз”ҹгҒҷгӮӢз®ҮжүҖгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгӮҠгҖҒйҒ“и·ҜжЁҷиӯҳгҒҢиӨҮйӣ‘гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

йҰ–йғҪй«ҳйҖҹйҒ“и·ҜпјҲзү№гҒ«гғҲгғігғҚгғ«пјүгҒ§дәӢж•…гҒҢзҷәз”ҹгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҖҒгғ©гӮёгӮӘпјҲAMгғ»FMпјүгҒ®гӮ№гӮӨгғғгғҒгӮ’е…ҘгӮҢгҒҹгҒҫгҒҫиө°иЎҢгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҖҒгғҒгғҘгғјгғҠгғјгӮ’1620В kHzгҒ«еҗҲгӮҸгҒӣгҒӘгҒҸгҒҰгӮӮгҖҒеј·еҲ¶зҡ„гҒ«ж”ҫйҖҒгҒ«еүІгӮҠиҫјгҒҝгҖҒдәӢж•…гҒҢзҷәз”ҹгҒ—гҒҹе ҙжүҖгӮ„зЁ®йЎһпјҲеҚҳзӢ¬гғ»иЎқзӘҒгғ»иҝҪзӘҒгҒӘгҒ©пјүгҖҒгҒқгӮҢгҒ«дјҙгҒҶйҖҹеәҰиҰҸеҲ¶гҖҒи»Ҡз·ҡиҰҸеҲ¶гҖҒжёӢж»һгҒӘгҒ©гҒ®жғ…е ұгӮ’йҒӢи»ўиҖ…гҒ«зҹҘгӮүгҒӣгӮӢд»•зө„гҒҝгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

йҰ–йғҪй«ҳйҖҹйҒ“и·ҜгҒ§зҷәз”ҹгҒ—гҒҹгҖҒеҪұйҹҝгҒҢеӨ§гҒҚгҒ„дәӢж•…гҒЁгҒ—гҒҰгҒҜзҶҠйҮҺз”әгӮёгғЈгғігӮҜгӮ·гғ§гғізҒ«зҒҪдәӢж•…пјҲ2008е№ҙпјүгҒӘгҒ©гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

гӮӯгғЈгғ©гӮҜгӮҝгғј

- Mr.ETCпјҲ2007е№ҙ4жңҲе…ҘзӨҫпјүETCжҺЁйҖІгӮ°гғ«гғјгғ—й…Қеұһ

- Ms.гӮ«гғ¬гғјгӮёгғ§ETCпјҲ2007е№ҙ12жңҲгӮҲгӮҠETCе®үе…Ёиө°иЎҢгӮӯгғЈгғігғҡгғјгғігӮ’еұ•й–Ӣпјү

- ETC2.0гҒҸгӮ“

й–ўйҖЈж–ҪиЁӯ

йҰ–йғҪй«ҳMMгғ‘гғјгӮҜ

зҘһеҘҲе·қзңҢжЁӘжөңеёӮиҘҝеҢәгҒҝгҒӘгҒЁгҒҝгӮүгҒ„гҒ«гҒӮгӮӢйҰ–йғҪй«ҳйҖҹйҒ“и·Ҝж ӘејҸдјҡзӨҫзҘһеҘҲе·қеұҖгҒ®е»әзү©еҶ…1гғ»2йҡҺгҒ«е…Ҙе ҙз„Ўж–ҷгҒ®еұ•зӨәж–ҪиЁӯгҖҢйҰ–йғҪй«ҳMMгғ‘гғјгӮҜгҖҚгӮ’2021е№ҙ6жңҲ30ж—ҘгҒ«й–ӢиЁӯгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

1йҡҺгҒ®гҖҢSUSTAINABLE ZONEгҖҚгҒҜйҰ–йғҪй«ҳгҒ®е®үе…ЁгӮ„йҳІзҒҪгҒӘгҒ©гҒ®еҸ–гӮҠзө„гҒҝгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгғ‘гғҲгғӯгғјгғ«гӮ«гғјгғ»гғҗгӮӨгӮҜгҖҒжЎҲеҶ…жЁҷиӯҳжқҝгҖҒгғҲгғігғҚгғ«йҳІзҒҪиЁӯеӮҷгҖҒйқһеёёйӣ»и©ұиЁӯеӮҷгҒӘгҒ©гӮ’еұ•зӨәзҙ№д»ӢгҖӮ2йҡҺгҒ®гҖҢCONNECT ZONEгҖҚгҒҜйҰ–йғҪй«ҳгҒ®жӯҙеҸІе№ҙиЎЁгӮ„жҠҖиЎ“зҙ№д»ӢгҒ®гҒ»гҒӢгҖҒжҹіеҺҹиүҜе№ігҒ®гӮӘгғӘгӮёгғҠгғ«дҪңе“ҒгҒӘгҒ©гӮ’еұ•зӨәгҒҷгӮӢгӮ®гғЈгғ©гғӘгғјгӮ„дёүдә•ж·іе№ігҒ«гӮҲгӮӢжЁӘжөңгғҷгӮӨгғ–гғӘгғғгӮёгҒ®гғ¬гӮҙгӮўгғјгғҲгҖҒз’°еўғгҒёгҒ®еҸ–гӮҠзө„гҒҝгҒЁгҒ—гҒҰжЎҲеҶ…жЁҷиӯҳжқҝгӮ’еҶҚеҲ©з”ЁгҒ—гҒҹгғҷгғігғҒгӮ„гғӘгӮөгӮӨгӮҜгғ«гғ—гғӯгӮёгӮ§гӮҜгғҲгҖҢгӮөгғјгӮӯгғҘгғ¬гғјгӮ·гғ§гғійҰ–йғҪй«ҳгҖҚгҒ«гӮҲгӮӢжЁӘж–ӯ幕гӮ’еҶҚеҲ©з”ЁгҒ—гҒҰеҲ¶дҪңгҒ•гӮҢгҒҹгғҲгғјгғҲгғҗгғғгӮ°гҒӘгҒ©гӮ’еұ•зӨәзҙ№д»ӢгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

й–ўйҖЈдјҒжҘӯ

е…ЁзӨҫгҒҢзӨҫеҗҚгҒ®еҫҢгҒ«гҖҢж ӘејҸдјҡзӨҫгҖҚгҒҢд»ҳгҒҸгҖӮ

- йҰ–йғҪй«ҳйҖҹйҒ“и·ҜгӮөгғјгғ“гӮ№пјҲйҰ–йғҪй«ҳйҖҹйҒ“и·Ҝз®ЎеҶ…гҒ®гғ‘гғјгӮӯгғігӮ°гӮЁгғӘгӮўз®ЎзҗҶпјү

- йҰ–йғҪй«ҳгғҲгғјгғ«гӮөгғјгғ“гӮ№иҘҝжқұдә¬пјҲйҰ–йғҪй«ҳйҖҹйҒ“и·Ҝз®ЎеҶ…гҒ®ж–ҷйҮ‘еҸҺеҸ—жҘӯеӢҷпјү

- йҰ–йғҪй«ҳгғҲгғјгғ«гӮөгғјгғ“гӮ№жқұжқұдә¬пјҲйҰ–йғҪй«ҳйҖҹйҒ“и·Ҝз®ЎеҶ…гҒ®ж–ҷйҮ‘еҸҺеҸ—жҘӯеӢҷпјү

- йҰ–йғҪй«ҳгғҲгғјгғ«гӮөгғјгғ“гӮ№зҘһеҘҲе·қпјҲйҰ–йғҪй«ҳйҖҹйҒ“и·Ҝз®ЎеҶ…гҒ®ж–ҷйҮ‘еҸҺеҸ—жҘӯеӢҷпјү

- йҰ–йғҪй«ҳгғ‘гғҲгғӯгғјгғ«пјҲйҰ–йғҪй«ҳйҖҹйҒ“и·Ҝз®ЎеҶ…гҒ®дәӨйҖҡз®ЎзҗҶжҘӯеӢҷпјү

- йҰ–йғҪй«ҳжҠҖиЎ“пјҲйҰ–йғҪй«ҳйҖҹйҒ“и·Ҝз®ЎеҶ…гҒ®з¶ӯжҢҒдҝ®з№•жҘӯеӢҷпјү

- йҰ–йғҪй«ҳгғЎгғігғҶгғҠгғігӮ№иҘҝжқұдә¬пјҲжқұдә¬з·ҡиҘҝйғЁгғ»еҹјзҺүз·ҡгҒ®йҰ–йғҪй«ҳйҖҹйҒ“и·Ҝз®ЎеҶ…гҒ®еңҹжңЁиЁӯеӮҷгҒ®з¶ӯжҢҒдҝ®з№•жҘӯеӢҷпјү

- йҰ–йғҪй«ҳгғЎгғігғҶгғҠгғігӮ№жқұжқұдә¬пјҲжқұдә¬з·ҡжқұйғЁгҒ®йҰ–йғҪй«ҳйҖҹйҒ“и·Ҝз®ЎеҶ…гҒ®еңҹжңЁиЁӯеӮҷгҒ®з¶ӯжҢҒдҝ®з№•жҘӯеӢҷпјү

- йҰ–йғҪй«ҳгғЎгғігғҶгғҠгғігӮ№зҘһеҘҲе·қпјҲзҘһеҘҲе·қз·ҡгҒ®йҰ–йғҪй«ҳйҖҹйҒ“и·Ҝз®ЎеҶ…гҒ®еңҹжңЁиЁӯеӮҷгҒ®з¶ӯжҢҒдҝ®з№•жҘӯеӢҷпјү

- йҰ–йғҪй«ҳйӣ»ж°—гғЎгғігғҶгғҠгғігӮ№пјҲйҰ–йғҪй«ҳйҖҹйҒ“и·Ҝз®ЎеҶ…гҒ®йӣ»ж°—иЁӯеӮҷгҒ®з¶ӯжҢҒдҝ®з№•жҘӯеӢҷпјү

- йҰ–йғҪй«ҳETCгғЎгғігғҶгғҠгғігӮ№пјҲйҰ–йғҪй«ҳйҖҹйҒ“и·Ҝз®ЎеҶ…гҒ®ж–ҷйҮ‘жүҖиЁӯеӮҷгҒ®з¶ӯжҢҒдҝ®з№•жҘӯеӢҷпјү

- йҰ–йғҪй«ҳж©ҹжў°гғЎгғігғҶгғҠгғігӮ№пјҲйҰ–йғҪй«ҳйҖҹйҒ“и·Ҝз®ЎеҶ…гҒ®ж©ҹжў°иЁӯеӮҷгҒ®з¶ӯжҢҒдҝ®з№•жҘӯеӢҷпјү

- йҰ–йғҪй«ҳйҖҹдҝқйҷәгӮөгғқгғјгғҲпјҲиҮӘеӢ•и»ҠдҝқйҷәгӮ„з”ҹе‘ҪдҝқйҷәгҒ®еҸ–гӮҠжүұгҒ„пјү

йҰ–йғҪй«ҳйҖҹйҒ“и·ҜгӮ’иҲһеҸ°гҒЁгҒ—гҒҹдҪңе“Ғ

- жғ‘жҳҹгӮҪгғ©гғӘгӮ№пјҡ1972е№ҙе…¬й–ӢгҒ®гӮҪйҖЈгҒ®SFжҳ з”»гҖӮжңӘжқҘйғҪеёӮгҒ®йўЁжҷҜгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒ1970е№ҙгҒ«йҰ–йғҪй«ҳ4еҸ·з·ҡгӮ’иө°иЎҢгҒ—гҒҰж’®еҪұгҒ—гҒҹжҳ еғҸгҒҢдҪҝгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

- гӮ»гғ–гғігӮ№гғүгғ©гӮҙгғі2020

- гғҜгӮӨгғ«гғүгӮ№гғ”гғјгғүX3 TOKYO DRIFT

- йҰ–йғҪй«ҳгғҗгғҲгғ«гӮ·гғӘгғјгӮә

- ж№ҫеІёгғҹгғғгғүгғҠгӮӨгғҲ

- ж№ҫеІёгғҹгғғгғүгғҠгӮӨгғҲгғһгӮӯгӮ·гғһгғ гғҒгғҘгғјгғігӮ·гғӘгғјгӮә

- ж№ҫеІёгғҹгғғгғүгғҠгӮӨгғҲгӮ№гғ”гғјгғүгӮӨгӮ°гғҹгғғгӮ·гғ§гғіпјҲеүҚдҪңгҒ«зҷ»е ҙгҒ—гҒҹйҰ–йғҪй«ҳйҖҹйҒ“и·ҜгҒ®гҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒҜзҷ»е ҙгҒҷгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒӮгӮҠпјү

- SS

- йҰ–йғҪй«ҳйҖҹгғҲгғ©гӮӨгӮўгғ«

- гғ¬гғјгӮ·гғігӮ°гғ©гӮ°гғјгғі

- гӮҲгӮҚгҒ—гҒҸгғЎгӮ«гғүгғғгӮҜ

- гғҗгғҲгғ«гӮ®гӮў4

- гғ¬гғјгӮ·гғігӮ°гғҗгғҲгғ« -C1 GRAND PRIX-

- йҰ–йғҪй«ҳSPL

и„ҡжіЁ

жіЁйҮҲ

еҮәе…ё

й–ўйҖЈй …зӣ®

- Mr.ETC

- жқұдә¬гӮ№гғһгғјгғҲгғүгғ©гӮӨгғҗгғј

- ж—Ҙжң¬гҒ®й«ҳйҖҹйҒ“и·Ҝ

- ең°еҹҹй«ҳиҰҸж јйҒ“и·Ҝ

- иҮӘеӢ•и»Ҡе°Ӯз”ЁйҒ“и·Ҝ

- ж—Ҙжң¬й«ҳйҖҹйҒ“и·Ҝдҝқжңүгғ»еӮөеӢҷиҝ”жёҲж©ҹж§Ӣ

- йҳӘзҘһй«ҳйҖҹйҒ“и·Ҝ

- жқұдә¬й«ҳйҖҹйҒ“и·Ҝ

еӨ–йғЁгғӘгғігӮҜ

дјҒжҘӯе…¬ејҸ

- йҰ–йғҪй«ҳгғүгғ©гӮӨгғҗгғјгӮәгӮөгӮӨгғҲпјҲйҒ“и·Ҝжғ…е ұе…¬ејҸгӮөгӮӨгғҲпјү

- йҰ–йғҪй«ҳйҖҹйҒ“и·Ҝж ӘејҸдјҡзӨҫпјҲдјҒжҘӯе…¬ејҸгӮөгӮӨгғҲпјү

й–ўдҝӮжі•д»Ө

- йҒ“и·Ҝжі•

- йҒ“и·Ҝжі•ж–ҪиЎҢд»Ө

- йҒ“и·Ҝж§ӢйҖ д»Ө

гҒқгҒ®д»–

- йҰ–йғҪй«ҳгҒҜгҒ“гҒҶгҒ—гҒҰйҖ гӮүгӮҢгҒҹ вҖқеӨўгҒ®гғҸгӮӨгӮҰгӮ§гғјвҖқиЁҲз”»гҖҗжҳ еғҸиЁҳйҢІ news archiveгҖ‘(2021е№ҙ7жңҲ17ж—Ҙ) - ANNгғӢгғҘгғјгӮ№YouTubeеҶ…е…¬ејҸгӮўгӮ«гӮҰгғігғҲгӮҲгӮҠ