е‘Ёжғ‘жҳҹеҶҶзӣӨ (гҒ—гӮ…гҒҶгӮҸгҒҸгҒӣгҒ„гҒҲгӮ“гҒ°гӮ“гҖҒиӢұ: circumplanetary disk) гҒҜгҖҒжғ‘жҳҹгҒ®е‘ЁеӣІгҒ«еҪўжҲҗгҒ•гӮҢгӮӢгҖҒеҶҶзӣӨзҠ¶ (гӮӮгҒ—гҒҸгҒҜгғҲгғјгғ©гӮ№зҠ¶гҖҒгғӘгғігӮ°зҠ¶) гҒ®зү©иіӘгҒ®йӣҶгҒҫгӮҠгҒ®з·Ҹз§°гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒйҷҚзқҖеҶҶзӣӨгҒ®дёҖзЁ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮ¬гӮ№гӮ„еЎөгҖҒеҫ®жғ‘жҳҹгҖҒе°Ҹжғ‘жҳҹгӮ„иЎқзӘҒз ҙзүҮгҒӢгӮүгҒӘгӮӢгҖӮе‘Ёжғ‘жҳҹеҶҶзӣӨгҒҜгҖҒиЎӣжҳҹ (еӨӘйҷҪзі»еӨ–иЎӣжҳҹгӮ„еӯ«иЎӣжҳҹгӮӮеҗ«гӮҖ) гҒҢеҪўжҲҗгҒ•гӮҢгӮӢзҸҫе ҙгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

жҰӮиҰҒ

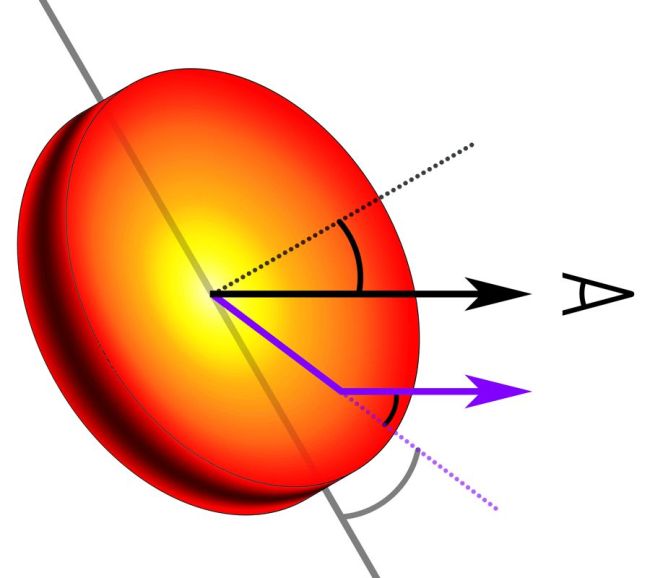

жңЁжҳҹгҒ®е‘ЁгӮҠгҒ®гӮ¬гғӘгғ¬гӮӘиЎӣжҳҹгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘе·ЁеӨ§жғ‘жҳҹгҒ®е‘ЁгӮҠгҒ®еӨ§еһӢгҒ®иҰҸеүҮиЎӣжҳҹгҒҜгҖҒжғ‘жҳҹгҒ®иҮӘи»ўж–№еҗ‘гҒЁеҗҢгҒҳж–№еҗ‘гҒ«е…¬и»ўгҒ—гҖҒи»ҢйҒ“е№ійқўгҒҢгҒ»гҒјжҸғгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜеӨӘйҷҪгҒ®е‘ЁеӣІгӮ’гҒ»гҒјеҗҢдёҖе№ійқўдёҠгҒ§е…¬и»ўгҒҷгӮӢжғ‘жҳҹгҒ®зҠ¶ж…ӢгҒЁйЎһдјјгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮжғ‘жҳҹгҒҜеҺҹе§ӢжҳҹгҒ®е‘ЁеӣІгҒ«еҪўжҲҗгҒ•гӮҢгӮӢеҺҹе§Ӣжғ‘жҳҹзі»еҶҶзӣӨгҒ®дёӯгҒ§еӣәдҪ“зү©иіӘгҒҢйӣҶз©ҚгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§еҪўжҲҗгҒ•гӮҢгҒҹгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒЁгҒ®йЎһжҺЁгҒӢгӮүгҖҒе·ЁеӨ§жғ‘жҳҹгҒ®е‘ЁеӣІгҒ«гӮӮгҒӢгҒӨгҒҰгҒҜгӮ¬гӮ№гҒЁеЎөгҒӢгӮүгҒӘгӮӢеҶҶзӣӨгҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҖҒгҒқгҒ“гҒ§еӣәдҪ“зү©иіӘгҒҢйӣҶз©ҚгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰиҰҸеүҮиЎӣжҳҹгҒҢеҪўжҲҗгҒ•гӮҢгҒҹгҒЁгҒ®д»®иӘ¬гҒҢжҸҗе”ұгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®жғ‘жҳҹгҒ®е‘ЁеӣІгҒ«еҪўжҲҗгҒ•гӮҢгҒҹгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢеҶҶзӣӨгҒҢе‘Ёжғ‘жҳҹеҶҶзӣӨгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

еҺҹе§Ӣжғ‘жҳҹзі»еҶҶзӣӨгҒҢжҜ”ијғзҡ„ж—©гҒ„ж®өйҡҺгҒӢгӮүиҰіжё¬зҡ„гҒ«еӯҳеңЁгҒҢеҲӨжҳҺгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ«еҜҫгҒ—гҖҒгӮөгӮӨгӮәгҒҢе°ҸгҒ•гҒ„е‘Ёжғ‘жҳҹеҶҶзӣӨгҒҜиҰіжё¬гҒҢеӣ°йӣЈгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒеҺҹе§Ӣжғ‘жҳҹзі»еҶҶзӣӨгҒ«й–ўгҒҷгӮӢзҹҘиҰӢгӮ’еҝңз”ЁгҒ—гҒҹзҗҶи«–зҡ„з ”з©¶гӮ„гҖҒж•°еҖӨгӮ·гғҹгғҘгғ¬гғјгӮ·гғ§гғігӮ’з”ЁгҒ„гҒҹз ”з©¶гҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮж•°еҖӨгӮ·гғҹгғҘгғ¬гғјгӮ·гғ§гғігӮ’з”ЁгҒ„гҒҹз ”з©¶гҒ§гҒҜгҖҒе·ЁеӨ§гӮ¬гӮ№жғ‘жҳҹгҒҢе‘ЁеӣІгҒ®еҶҶзӣӨгӮ¬гӮ№гӮ’йҷҚзқҖгҒ—гҒҰиіӘйҮҸгӮ’зҚІеҫ—гҒҷгӮӢйҒҺзЁӢгҒ§гҖҒеҝ…然зҡ„гҒ«е‘Ёжғ‘жҳҹеҶҶзӣӨгҒҢеҪўжҲҗгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢжҢҮж‘ҳгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮеҲҶеӯҗйӣІгҒ®зү©иіӘгҒҢеҺҹе§Ӣжғ‘жҳҹзі»еҶҶзӣӨгӮ’д»ӢгҒ—гҒҰдёӯеҝғгҒ®еҺҹе§ӢжҳҹгҒёгҒЁйҷҚзқҖгҒ—гҒҰгҒ„гҒҸгҒ®гҒЁеҗҢж§ҳгҒ«гҖҒеҺҹе§Ӣжғ‘жҳҹзі»еҶҶзӣӨгҒӢгӮүдҫӣзөҰгҒ•гӮҢгҒҹзү©иіӘгҒҜгҖҒе‘Ёжғ‘жҳҹеҶҶзӣӨгӮ’д»ӢгҒ—гҒҰдёӯеҝғгҒ®жғ‘жҳҹгҒёгҒЁйҷҚзқҖгҒ—гҒҰгҒ„гҒҸгҖӮ

еҺҹе§Ӣжғ‘жҳҹзі»еҶҶзӣӨдёӯгҒ§гҒҜгҖҒеӣәдҪ“зү©иіӘгҒҜеҫ®жғ‘жҳҹгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢе°ҸеӨ©дҪ“гҒёгҒЁжҲҗй•·гҒ—гҖҒгҒқгӮҢгҒҢжғ‘жҳҹгӮ’еҪўжҲҗгҒҷгӮӢе…ғгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒЁгҒ®йЎһжҺЁгҒӢгӮүгҖҒе‘Ёжғ‘жҳҹеҶҶзӣӨеҶ…гҒ§гҒҜгҖҢеҫ®иЎӣжҳҹгҖҚ(иӢұ: satellitesimal) гҒҢиЎӣжҳҹгӮ’еҪўжҲҗгҒҷгӮӢе…ғгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

иҝ‘е№ҙгҒ§гҒҜиҰіжё¬жҠҖиЎ“гҒ®зҷәйҒ”гҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгҒ„гҒҸгҒӨгҒӢгҒ®иӢҘгҒ„еӨӘйҷҪзі»еӨ–жғ‘жҳҹгҒ®е‘ЁеӣІгҒ§гҒ®е‘Ёжғ‘жҳҹеҶҶзӣӨгҒ®жӨңеҮәгҒҢе ұе‘ҠгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

иҰіжё¬

2018е№ҙ8жңҲгҒ«гҖҒгӮ«гғЎгғ¬гӮӘгғіеә§CSжҳҹbгҒ®е‘ЁеӣІгҒ®е‘Ёжғ‘жҳҹеҶҶзӣӨгҒ®жӨңеҮәгҒҢе ұе‘ҠгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮзҷәиҰӢе ұе‘Ҡи«–ж–ҮгҒ®и‘—иҖ…гӮүгҒҜгҖҒгҖҢгӮ«гғЎгғ¬гӮӘгғіеә§CSжҳҹзі»гҒҜжҳҹе‘ЁеҶҶзӣӨгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«е‘Ёжғ‘жҳҹеҶҶзӣӨгҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶе”ҜдёҖгҒ®зі»гҒ§гҒӮгӮӢгҖҚгҒЁиҝ°гҒ№гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

2019е№ҙ6жңҲгҒ«гҒҜгҖҒеҲҶе…үиҰіжё¬гҒҠгӮҲгҒіжғ‘жҳҹгҒёгҒ®зү©иіӘгҒ®йҷҚзқҖгҒ®зү№еҫҙгӮ’з”ЁгҒ„гҒҰ PDS 70b гҒ®е‘ЁгӮҠгҒ«е‘Ёжғ‘жҳҹеҶҶзӣӨгҒ®е…ҶеҖҷгҒҢжӨңеҮәгҒ•гӮҢгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢе ұе‘ҠгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮзү©иіӘгҒ®йҷҚзқҖгҒ®зү№еҫҙгӮ’жҚүгҒҲгӮӢиҰіжё¬гҒҜгҖҒд»–гҒ®жғ‘жҳҹеҖҷиЈңеӨ©дҪ“гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгӮӮж—ўгҒ«иЎҢгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ•гӮүгҒ«2019е№ҙ7жңҲгҒ«гҒҜгҖҒгӮўгӮҝгӮ«гғһеӨ§еһӢгғҹгғӘжіўгӮөгғ–гғҹгғӘжіўе№ІжёүиЁҲ (ALMA) гӮ’з”ЁгҒ„гҒҹе‘Ёжғ‘жҳҹеҶҶзӣӨгҒ®еҲқгӮҒгҒҰгҒ®жӨңеҮәгҒҢе ұе‘ҠгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮгғҹгғӘжіўгҒЁгӮөгғ–гғҹгғӘжіўгҒ®жіўй•·гӮ’з”ЁгҒ„гҒҹ ALMA гҒ§гҒ®иҰіжё¬гҒҜгҖҒжғ‘жҳҹй–“з©әй–“гҒ«йӣҶдёӯгҒ—гҒҹжғ‘жҳҹй–“еЎөгӮ’иҰіжё¬гҒҷгӮӢгҒ®гҒ«йҒ©гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒжҒ’жҳҹгҒҜгҒ“гӮҢгӮүгҒ®жіўй•·гҒ§гҒҜжҜ”ијғзҡ„ејұгҒ„ж”ҫе°„гҒ—гҒӢгҒ—гҒҰгҒҠгӮүгҒҡгҖҒгҒҫгҒҹеҸҜиҰ–е…үз·ҡгҒ§гҒҜдёӯеҝғгҒ®жҒ’жҳҹгҒҢең§еҖ’зҡ„гҒ«жҳҺгӮӢгҒҸжғ‘жҳҹй–“з©әй–“гҒ«гҒӮгӮӢзү©иіӘгӮ’иҰіжё¬гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӣ°йӣЈгҒ§гҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

PDS 70 гҒҜиӨҮж•°гҒ®е·ЁеӨ§жғ‘жҳҹгӮ’жҢҒгҒӨиӢҘгҒ„жҒ’жҳҹгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒдёҠиЁҳгҒ® PDS 70b гӮӮйҮҚгҒ„жңЁжҳҹгҒ«дјјгҒҹзі»еӨ–жғ‘жҳҹгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ2з•Әзӣ®гҒ®жғ‘жҳҹгҒ§гҒӮгӮӢ PDS 70c гӮӮеҗҢж§ҳгҒ«иӢҘгҒҸйҮҚгҒ„жңЁжҳҹеһӢжғ‘жҳҹгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒе‘Ёжғ‘жҳҹеҶҶзӣӨгҒ®жӨңеҮәгҒҢе ұе‘ҠгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®жғ‘жҳҹзі»гҒҜең°зҗғгҒӢгӮү370е…үе№ҙ (110гғ‘гғјгӮ»гӮҜ)гҒ®и·қйӣўгҒ«гҒӮгӮӢгҖӮPDS 70cгҒ®е ҙеҗҲгҖҒеҶҶзӣӨгҒ®зӣҙеҫ„гҒҜзҙ„1еӨ©ж–ҮеҚҳдҪҚгҖҒжңҲзЁӢеәҰгҒ®еӨ§гҒҚгҒ•гҒ®иЎӣжҳҹгҒҢ3еҖӢеҪўжҲҗгҒ•гӮҢгӮӢгҒ»гҒ©гҒ®иіӘйҮҸгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

PDS 70 зі»гҒ®иҰіжё¬гӮ’дё»е°ҺгҒ—гҒҹгғ©гӮӨгӮ№еӨ§еӯҰгҒ® Andrea Isella гҒҜгҖҒгҖҢгҒӨгҒ„гҒ«е‘Ёжғ‘жҳҹеҶҶзӣӨгҒ®еӢ•гҒӢгҒ¬иЁјжӢ гӮ’еҲқгӮҒгҒҰиҰіжё¬гҒ§гҒҚгҒҹгҖҚгҒЁиҝ°гҒ№гҖҒALMA гҒ§гҒ®иҰіжё¬зөҗжһңгӮ’й«ҳеҲҶи§ЈиғҪгҒ®иөӨеӨ–з·ҡгҒЁеҸҜиҰ–е…үз·ҡгҒ§гҒ®ж’®еғҸиҰіжё¬зөҗжһңгҒЁзө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒжғ‘жҳҹгҒ®е‘ЁеӣІгҒ«еӯҳеңЁгҒҷгӮӢеЎөгҒ®йӣҶгҒҫгӮҠгҒҢе®ҹйҡӣгҒ«жғ‘жҳҹгӮ’еҸ–гӮҠеӣІгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢеҶҶзӣӨгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢжҳҺзўәгҒ«гҒӘгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҒЁгҒ®иҰӢи§ЈгӮ’зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

еҮәе…ё

й–ўйҖЈй …зӣ®

- йҷҚзқҖеҶҶзӣӨ

- з’° (еӨ©дҪ“)

- еӨӘйҷҪзі»еӨ–жғ‘жҳҹ

- еҺҹе§Ӣжғ‘жҳҹзі»еҶҶзӣӨ

- еӨӘйҷҪзі»гҒ®еҪўжҲҗгҒЁйҖІеҢ–

еӨ–йғЁгғӘгғігӮҜ

- Image Gallery of Dust disks (from Paul Kalas, "Circumstellar Disk Learning Site")