コンプレッサー (英: compressor) は音響信号のダイナミックレンジを縮小する装置である。すなわち音の強弱差を縮めるダイナミクス系エフェクターの一種である。コンプとも呼ばれる。

概要

入力信号が強くなるほど、増幅率が一定の比率で低くなる電子回路を用いる。入力信号を増幅回路で増幅し、増幅した信号を整流し、整流した信号を積分(平滑化)して、フィードバック信号を得る。このフィードバック信号を用いて、増幅回路を制御する。整流には一般的な小信号用ダイオードを用いる ほか、バイポーラトランジスタにバイアス電流を与えず直接ベース-エミッタ間に交流信号を流して半波整流を実現する回路も多用される 。 増幅回路はVCA(電圧制御増幅回路)や OTA(オペレーショナルトランスコンダクタンスアンプ) を用いる他、CdSセル(LDR)を用いてオペアンプの増幅率を変化させる、バイポーラトランジスタや接合型FETを用いて増幅回路の入力信号レベルを変化させる などの手法がある。

入力音量が予め設定した一定の値(スレッショルドレベル、しきい値)を超えた場合、超過した音量を設定した比率(レシオ、レイシオ、圧縮比)で抑え、設定された時間で解放(リリース)するプロセスによって、変化している音量(一般に楽曲は進行とともに音量が変動する)の最大値を低下する。このことにより、低下した最大音量は(同じく変化している音量の)最小値に近づき、最大音量と最小音量の差(ダイナミックレンジ)を圧縮する効果を得る機器である。単機能な製品の他に、様々な動作が可能なエフェクタ(マルチエフェクタ)の1機能としてコンプレッサーを備えている機器もある。

コンプレッサーを通したのみでは音源の音量が低下するため、コンプレッサーの後段に繋ぐミキシング・コンソールやパワーアンプなどで必要に応じ低下分を補償増幅する。また、この低下分補償用の増幅回路を内蔵する機種もある。この後段増幅回路を内蔵した機種では、無信号時(有意な音声信号が入力されない状態、無音時)にはその増幅作用によってミキシング・コンソールやマイクアンプなど前段接続機器の残留ノイズが顕在化する。これを抑制するために、後段増幅器を内蔵した機種ではコンプレッサー回路の前段にノイズゲートを備える複合製品が多い。そのような複合製品での入力信号は、ノイズゲート、コンプレッサー、後段増幅の順で内部処理され出力される。

ダイナミックレンジ圧縮を得る構成

ダイナミックレンジを圧縮するには以下の2通りの構成がある。

- 前段で最大音量部分を抑え(これをダウンワードコンプレッションという)、これによって不足した総音量を後段で増幅する。

- 前段で最小音量部分を底上げし(これをアップワードコンプレッションという)、これによって増加した総音量を後段で低減する。

コンプレッサーを設定調整する手順はいずれも前段(の圧縮率)を先に、次に後段(の総音量)を操作する。先述のとおり、ほとんどのコンプレッサーは入力信号が強くなるほど増幅率が一定の比率で低くなる 1. の構成を採り、後段の増幅器を内蔵するか後続の機器に増幅を委ねる。2. の構成はコンプレッサーを作動させた時点で音量が増加してしまい、後続のミキシング・コンソールやアンプへ過大な信号電圧を与える可能性があり、1. の構成を採る製品に比して調整過程で操作上の留意を伴うため製品化された機種は少ない。過大な信号電圧による全高調波歪は機器(特に高音域スピーカー)を損傷する場合がある。

1. の構成を採る製品は電子回路がリミッターとほとんど同じなので、コンプレッサーとリミッターが統合され、1つの機器で両方の動作が可能な機種もある。

使用例

楽器

ギターでは音の粒(1音ごとの強さ)をそろえる場合に用いることが一般的である。圧縮が始まってから設定レシオに到達するまでの時間(アタックタイム)を調節してピッキングの音を強調することもある。スレッショルドレベルを低く、圧縮比を高く設定すると、ギターでは同じ音量が長時間維持されるので、減衰時間を伸ばすサスティナーに近い役割をする。ただし、コンプレッサーを強く掛けすぎると、音に歪みがでたり、音質自体が変わったり、ピッキングの音が消えてオルガンの音のようになってしまう場合もある。

なお、ギターだけでなく、ヴォーカルの収音にも頻用される。その他、ベースやドラムなど、様々な楽器にも用いられることがある。

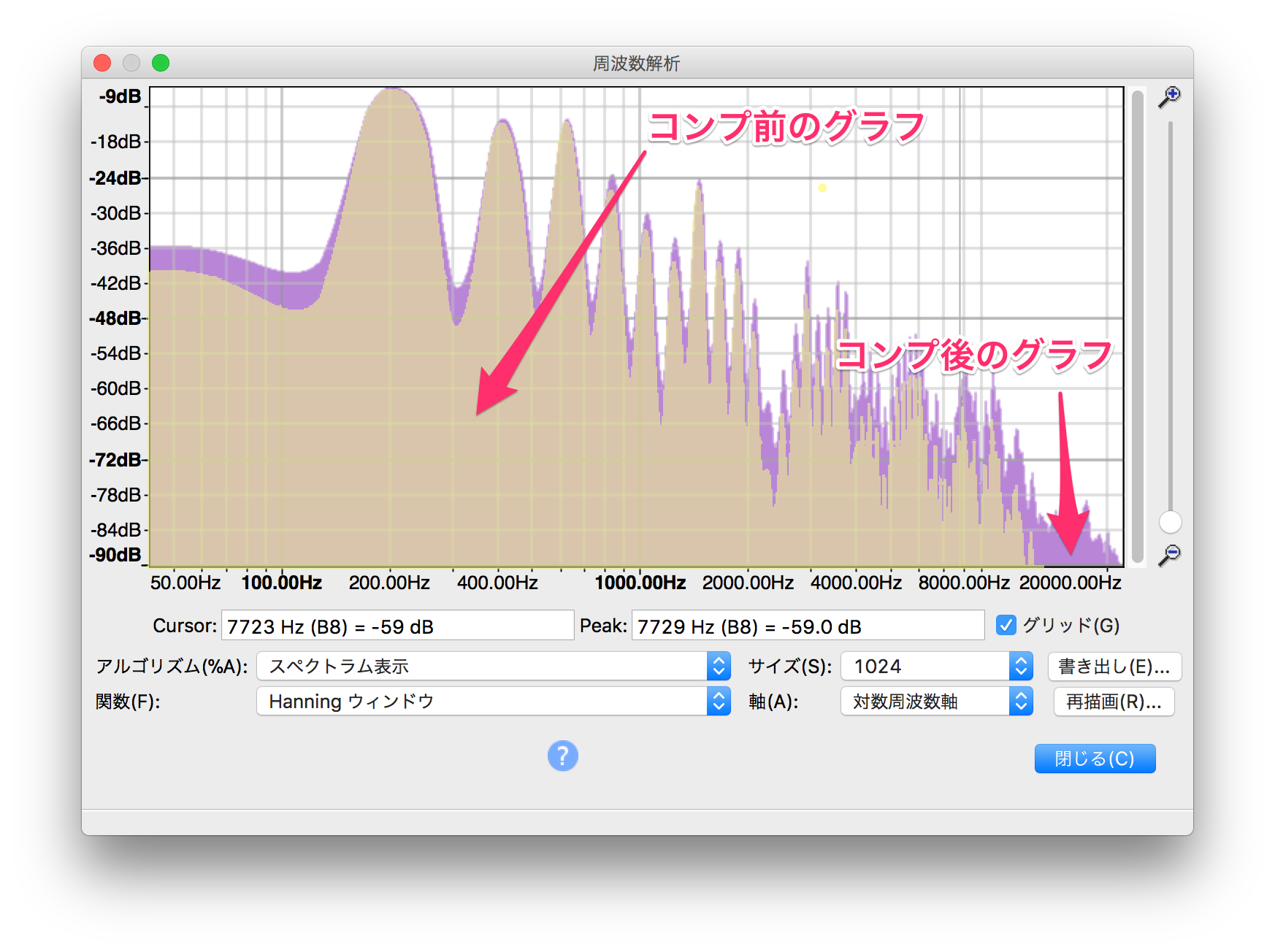

また、すべての楽器隊(マスタートラック、いわゆるステレオ2ミックス)、あるいは楽器単体にコンプレッサーをかけた後に音量を増幅することで、できるだけ長時間大きな音量が維持される(VUメーターが規定値から殆ど動かない、変化幅が少ない)ように使われることもある。この手法はしばしば「音圧を上げる」あるいは「音圧を稼ぐ」と表現される。ただしマスタートラックに適用した場合、音量の最大と最小の差が圧縮される(ダイナミックレンジが小さくなる)ため、曲の強弱が損なわれて平坦になってしまうので、抑揚を聴かせる意図の曲には向かない処理である。さらにコンプレッサーを掛けることによってうるさく感じたりもするので、使い過ぎは避けたい。大幅なコンプレッション(やリミテーション)は原音に無い全高調波歪を生むため、過度の使用に注意が必要である。

声

コンプレッサーは、声において歯擦音(「エス」の音)を取り除くために、分岐したイコライザーで当該周波数を強調した音声信号をコンプレッサーの制御入力端子に接続して、歯擦音の周波数でのみコンプレッサーが動作するようにして使われることがある。この使用法をディエッシング という。後段増幅器の利得を予め下げないままなど不用意に動作を解除すると、たとえレベルがさほど高くなくても歯擦音は歪の原因となる可能性がある。

コンプレッションは、SSB を用いるアマチュア無線の音声通信でも用いられる。以下の用法は、複数のアマチュア無線局が遠距離の無線局と交信する好機会を得るために争う、パイルアップの時にとりわけ見出される。

- 送信機において

- SSB信号の振幅は変調のレベルに依存するので、送信する信号の振幅の平均つまり送信出力の平均は、コンプレッションを使用しなかった場合に比べより強力になる。

- 自局の信号を遠距離の無線局がよりよい了解度で受信するために、あるいは、自局が送信した信号を他の無線局が送信した信号よりも目立つようにするために用いられる。コンプレッサーはマイクロフォン(の信号を増幅するアンプ)と送信機の間に挿入される。

- 現代のほとんどのアマチュア無線用 SSB トランシーバー(の送信機部分)には、スピーチ・コンプレッサーが組み込まれている。

- 受信機において

- 遠距離にある特定の無線局の信号を自局がよりよい了解度で受信するために用いられる。空電ノイズに埋もれる小信号の遠距離局を浮かび上がらせる効果、およびフェージングを抑制する効果がある。コンプレッサーは受信機とスピーカー(を駆動するアンプ)の間に挿入される。これらの性能は本来受信機のRF回路で得られるべきであるが、AFに復調したのちでもコンプレッサーを付加することである程度補うことができる。

コンプレッションは陸上移動の無線においても用いられ、とりわけ業務用のウォーキートーキーの音声送信において、また遠隔操作での電話の転送において用いられている。

ギャラリー

脚注

注釈

出典

関連項目

- リミッター (音響機器)

- ラウドネス・ウォー

.jpg/640px-Comp._rack_(Supernatural).jpg?コンプレッサー_(音響機器)92956818)