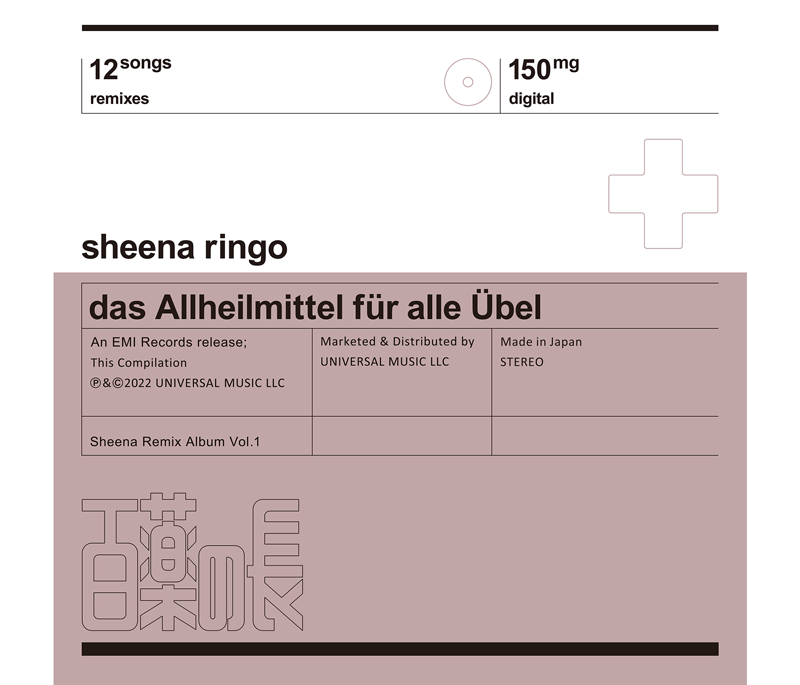

酒は百薬の長(さけはひゃくやくのちょう)は、古代中国の漢書からの言葉。

概要

酒は適量を飲めば健康に良く、どんな薬よりも効果のある薬であるという意味で用いられている。

歴史

中国

前漢を倒して新という王朝を建てた王莽は、五均、六管という政策を行う。そこで王莽が発した詔の中に「酒は百薬の長」という言葉がある。酒は最も良い薬で、祝いの席では欠かすことはできないとする。同じ漢書の中に「酒は天の美禄」という言葉もあり、人民を養い、宗教行事も、衰え病んだ体を養うのも酒であるとしている。

この言葉が出てくる漢書は紀元80年ごろに書かれた『食貨志下』で、これに王莽の言葉が書かれている。塩と酒と鉄を税収の源とするために専売制にするときに述べられた。「酒は百薬の長」のほかに、「塩は食肴の将」で「鉄は田農の本」とも書かれている。王莽は王朝を創始してから大臣の意見に従い酒を国家の専売制にしていた。ところが中間で搾取することが蔓延り民衆は苦しむこととなる。そこで王莽は専売制をいっそう強めて中間の搾取を排除しようとしたものの効果を上げることができなかった。

他の国

古代ギリシャの医師であったヒポクラテスは、ワインを最も有益な薬であると称える。

丹後国風土記の奈具神社の由来譚には、天女が造る口噛み酒は一杯で万病に効き、その一杯のために大勢は財貨を車に積んで送るほどと書かれている。

徒然草にも「酒は百薬の長」という言葉が出てくるが、ここでは酒は百薬の長であるということを肯定しているものの、酒はあらゆる病気の原因ともなるとも書かれている。

英語では「Wine is panacea of all ill」ということわざがある。

医学的観点

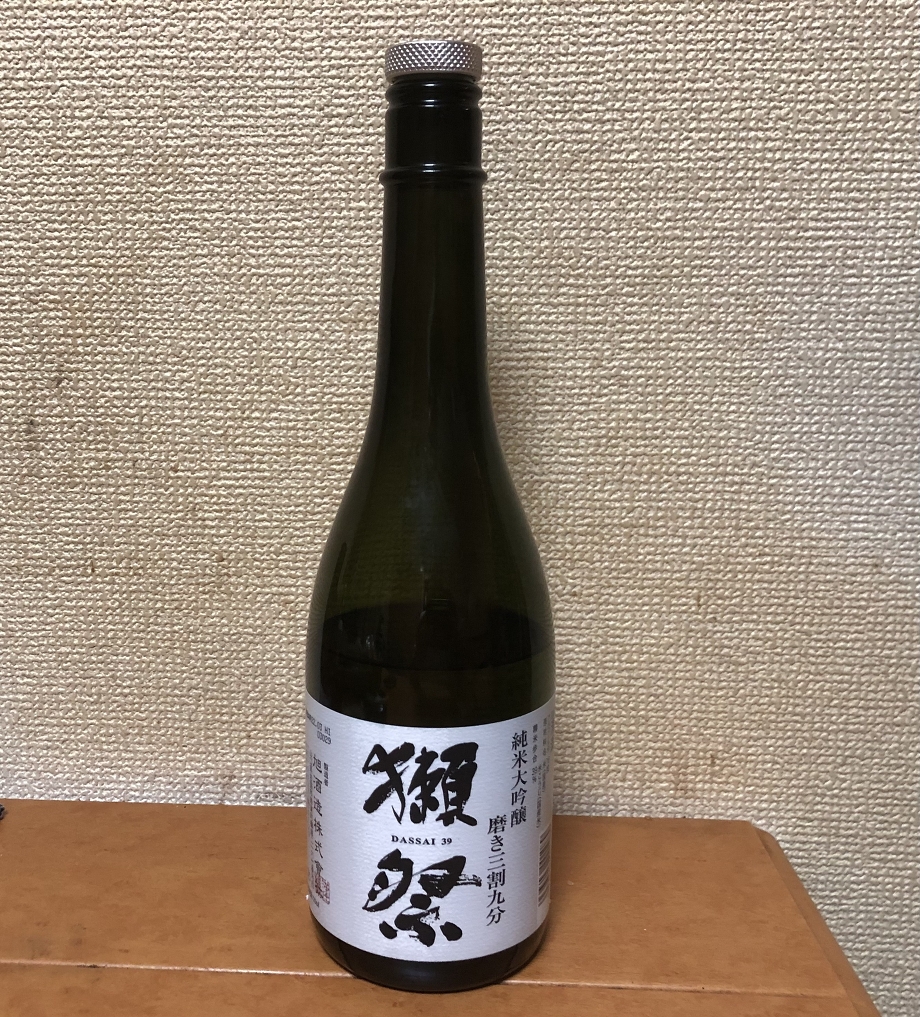

酒を適量飲むことでアルコールがLDL(悪玉)コレステロールの増加を抑え、HDL(善玉)コレステロールが増加することや、血液が血管の中で詰まりにくくなるため、心筋梗塞や狭心症など虚血性心臓病を予防する効果が確かめられている。しかし飲みすぎると中性脂肪が増加し、HDLコレステロールの低下、LDLコレステロールの増加、血圧上昇や高血糖状態につながることから発症リスクが増加するとされる。実際に虚血性心疾患・脳梗塞・2型糖尿病においては、全く飲まない人と比較して少量飲酒者の方が発症するリスクが低いとされている(Jカーブ曲線)。目安としては、ビールで中びん1本(500ml)、日本酒で1合(180ml)とされる。

一方、高血圧や脳出血、肝硬変、頭頸部がんについては、少量の飲酒でも発症リスクが高まるとされており、全疾患を総合すると必ずしも「酒は百薬の長」とは限らない。

脚注