島津 忠義(しまづ ただよし、1840年5月22日(天保11年4月21日) - 1897年(明治30年)12月26日)は、江戸時代後期(幕末)から明治時代の大名、華族。薩摩藩12代(最後の)藩主で、島津氏29代当主。位階・勲等・爵位は従一位勲一等公爵。

幼名は壮之助。通称は又次郎。元服後の初名は忠徳(ただのり)だったが、藩主在任中は茂久(もちひさ)を名乗る。なお、忠義は維新後の慶応4年(1868年)1月16日に改名した諱である。

第125代天皇明仁(上皇)の曾祖父、第126代天皇徳仁(今上天皇)の高祖父にあたる。

生涯

天保10年4月21日(1840年5月22日)、島津家分家の重富家当主・島津忠教(久光)の長男として生まれる。伯父である11代藩主・斉彬の養嗣子となり、安政5年(1858年)の斉彬没後、その遺言により跡を継ぐこととなった。遺言では斉彬の子・哲丸が幼少のために仮養子という形だったが、ほどなくして安政6年(1859年)1月2日に哲丸は死去した。しかし、藩政の実権は当初祖父の斉興、次いで後見人となった父・久光(忠教)や西郷隆盛、大久保利通らに掌握され、忠徳自身は若年ということもあり、主体性を発揮することはなかった(ただし、忠徳が実権を取り戻そうとしなかったことが薩摩藩が一致して倒幕運動を行うのに寄与した面もある)。

安政5年(1858年)12月28日に襲封し、修理大夫に任じられる。また、14代将軍・徳川家茂から偏諱(「茂」の字)を授かって茂久と改名した。

安政6年(1859年)2月、従四位下・左近衛少将に叙任される。

15代将軍・徳川慶喜が大政奉還した後、西郷、大久保、小松帯刀らの進言を容れ、藩兵3千を率いて上洛した。そして王政復古の大号令に貢献し、議定に任ぜられて小御所会議に参席した。慶喜が発した討薩の表に於いて厳しく糾弾されるが、鳥羽・伏見の戦いでは薩長軍が大勝利を納めた。この直後、海陸軍務総督に任命されるが西郷の進言に従い1日で辞任している。明治維新後は毛利敬親(長州藩主)、山内豊範(土佐藩主)、鍋島直大(肥前藩主)と協力して版籍奉還を進んで行なう。その後、諱を「忠義」と改め鹿児島藩知事となるが、実質的な藩政は西郷に任せていたと言われている。明治4年(1871年)の廃藩置県後は、公爵となった。同年5月17日には麝香間祗候に任じられた。以後、政府の命により東京に在住する。西南戦争時も東京に留まり、ほぼ関らなかった。

明治17年(1884年)に鹿児島県令・渡辺千秋に「造士館再建の願」を提出する。同年6月には「鹿児島県立中学造士館創立委員会」が発足(委員長は弟の島津珍彦だが、自身は委員に名を連ねていない)、自らは基金4万4621円と年々9400円ずつの定額寄金を県庁に委託、同年12月に鹿児島県立中学造士館が設立された。

明治21年(1888年)に政府の許可を受け鹿児島に帰郷した。明治23年(1890年)2月、帝国議会開設に伴い貴族院公爵議員となる。

明治30年(1897年)12月26日、鹿児島市にて58歳で薨去。同月28日公布された「 故從一位勲一等公爵島津忠義國葬ノ件」(明治30年勅令第458号)により国葬が執り行われることとなり、葬儀掛長には枢密顧問官の川村純義伯爵が任命された。没後、勲一等旭日桐花大綬章を授与された。翌年1月9日に国葬が行われた。勅使として侍従・東園基愛子爵が派遣され、以下の明治天皇の勅語を伝達した。

墓所は、先代・斉彬までの当主や父・久光は菩提寺だった「旧福昌寺跡」(鹿児島市立玉龍高校後側、現在同寺は薩摩川内市にある)だが、忠義以降は寺跡の西側の裏山「常安峰」にあり、双方とも尚古集成館(島津興業)が管理している。

照国神社探勝園には忠義の銅像が建っている。第二次世界大戦中に金属供出されたが戦後再建された。

人物

- 犬追物や乗馬を得意とした。特に犬追物は武家の鍛錬として励み、明治天皇やロシア皇太子などに披露していた。また、写真撮影や花火作りなどにも興味を持つなど、幅広い趣味を持つ人物だった。明治15年(1882年)には仙厳園に電気を通している。

- 明治22年(1889年)2月11日の大日本帝国憲法公布の日、忠義が洋服姿でありながら髷を切らずにいたことに驚いたと、ドイツの医学者エルヴィン・フォン・ベルツは日記に記している(ちなみに当時の首相は旧家臣の黒田清隆)。西洋文化に造詣が深かったにもかかわらず旧習に固執したのは、父・久光の方針に従ったためとされる。

- 鳥羽・伏見の戦い直後に海陸軍務総督に任命された際にはこれを島津幕府の第一歩のように考える者が藩内に多数いる中、西郷の進言を容れて辞退し、辞退しきれずに海陸軍務総督(3人が任命されたが茂久以外の2人は皇族と公家)にされても用事がある時以外出勤せず、伴食役たるように努めたという(久光は「幕府をなくす気はなかった」と明治以後も公言し「島津幕府を狙っていた」といわれる)。

- 病気の治療の際一切洋薬を飲まず和薬や漢方薬を服用していた。病気が危篤に陥ってもそれは同じであったという。

栄典

- 1884年(明治17年)7月7日 - 公爵

- 1887年(明治20年)

- 9月21日 - 正二位

- 9月29日 - 金製黄綬褒章

- 1888年(明治21年)

- 1月26日 - 木杯一組

- 11月9日 - 金盃一組

- 1889年(明治22年)

- 11月25日 - 大日本帝国憲法発布記念章

- 12月27日 - 勲一等瑞宝章

- 1890年(明治23年)10月21日 - 旭日大綬章・木杯一個

- 1891年(明治24年)12月14日 - 木杯一組

- 1894年(明治27年)

- 2月27日 - 木杯一組

- 10月3日 - 木杯一個

- 1895年(明治28年)

- 4月12日 - 木杯一組

- 6月17日 - 従一位

- 1897年(明治30年)

- 12月26日 - 旭日桐花大綬章

- 12月28日 - 国葬(葬儀執行:1月9日)

- 外国勲章佩用允許

- 1892年(明治25年)4月11日 - ロシア帝国:白鷲大綬章

- 1896年(明治29年)11月10日 - ロシア帝国:アレキサンドルネウスキー大綬章

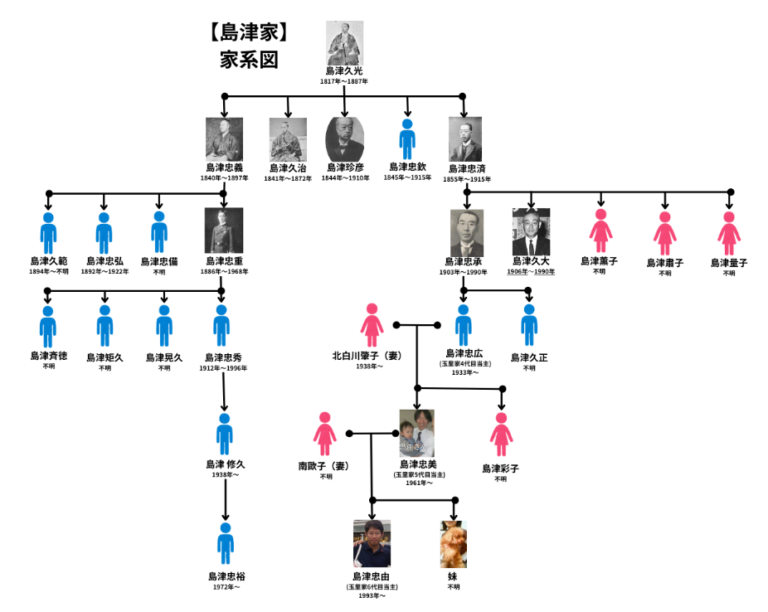

系譜

- 父:島津久光(1817年 - 1887年)

- 母:島津千百子(ちもこ、1821年 - 1847年) - 重富島津家第4代当主・島津忠公の娘

- 養父:島津斉彬(1809年 - 1858年)

- 養母:栄樹院(1805年 - 1858年) - 恒姫、一橋徳川家第3代当主・徳川斉敦の娘

- 正室:島津暐子(てるこ、1851年 - 1869年、島津斉彬の三女)

- 長女:房子(1869年 - 1871年、長女だったが夭折したため系譜から省かれていることが多い)

- 継室:島津寧子(やすこ、1853年 - 1879年、島津斉彬の五女、近衛忠煕の養女)

- 長男:島津忠宝(1879年、長男だったが誕生から3か月で夭折のため系譜から省かれていることが多い)

- 継室:棲子(すみこ、? - 1886年、板倉勝達の次女)

- 側室:山崎寿満子(1850年 - 1927年、山崎拾の娘)

- 次女:清子(きよこ、1871年 - 1919年、黒田長成室)

- 三女:充子(みちこ、1873年 - 1958年、池田詮政室→松平直亮室)

- 四女:常子(ひさこ、1874年 - 1938年、山階宮菊麿王妃)

- 五女:知子(ともこ、1875年 - 1953年、徳川達孝室)

- 六女:普子

- 七女:貞子(さだこ、1878年 - 1974年、久松定謨室)

- 八女:俔子(ちかこ、1879年 - 1956年、久邇宮邦彦王妃、香淳皇后の母)

- 次男:徳之助

- 九女:和子

- 三男:邦丸

- 十女:正子(なおこ、1885年 - 1963年、徳川家正室)

- 四男:島津忠重(ただしげ、1886年 - 1968年)第30代当主、公爵

- 側室:菱刈久(1872年 - 1960年、菱刈実近の娘)

- 五男:島津忠備(ただみつ、1891年 - 1928年、分家して男爵)

- 六男:島津忠弘(ただひろ、1892年 - 1922年、分家して男爵)

- 七男:島津久範(ひさのり、1894年 - 1944年、島津忠麿(旧佐土原藩主家)養子、伯爵。昭和天皇の第五皇女・清宮貴子内親王と結婚した島津久永の父)

- 八男:島津康久(やすひさ、1895年 - 1972年)

- 十一女:為子(ためこ、1897年 - 1989年、徳川頼貞室)

脚注

注釈

出典

参考文献

- 『官報』

- 国立国会図書館デジタルコレクション(国立国会図書館)

- 寺師宗徳『贈正一位島津斉彬公記』村野山人、1908年。

- アジア歴史資料センター(公式)(国立公文書館)

- 『太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第八巻・制度・種族三:鹿児島藩知事島津忠義ニ麝香間祇候ヲ命ス』。A15070054600。

- 衆議院・参議院編『議会制度百年史 - 貴族院・参議院議員名鑑』大蔵省印刷局、1990年。

関連項目

- 藩閥政治