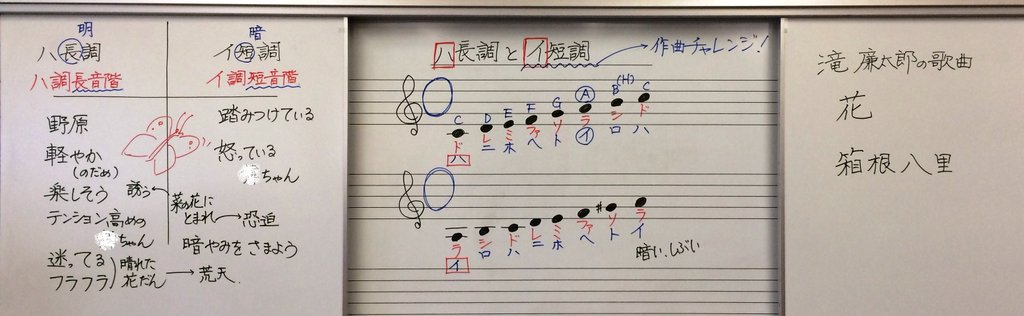

гғҸй•·иӘҝпјҲгғҸгҒЎгӮҮгҒҶгҒЎгӮҮгҒҶпјүгҒҜгҖҒиҘҝжҙӢйҹіжҘҪгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢиӘҝгҒ®гҒІгҒЁгҒӨгҒ§гҖҒгғҸ (C) йҹігӮ’дё»йҹігҒЁгҒҷгӮӢй•·иӘҝгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

йҹійҡҺгҒЁе’Ңйҹі

иөӨгғһгӮ№гҒҜдёҖиҲ¬гҒ«иҮЁжҷӮиЁҳеҸ·гҒ«гӮҲгӮҠиЎЁгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ

е’ҢйҹігҒҜдёҠж®өгҒ«иҮӘ然йҹійҡҺгҖҒдёӯж®өгҒ«е’ҢеЈ°зҡ„йҹійҡҺгҖҒдёӢж®өгҒ«ж—ӢеҫӢзҡ„йҹійҡҺдёӢиЎҢеҪўгҒ§иҖғгҒҲгҒҹгӮӮгҒ®гҖӮ

гҒқгҒ®д»–гҒ®гӮігғјгғүгғҚгғјгғ гӮӮе®ҹйҡӣгҒ®жҘҪиӯңгҒ§гҒҜз•°еҗҚеҗҢйҹізҡ„гҒ«еӨүгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

зү№еҫҙ

гӮ·гғЈгғ«гғ‘гғігғҶгӮЈгӮЁгҒҜгҒ“гҒ®иӘҝгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҢйҷҪж°—гҒ§еӢҮеЈ®гҖҚгҒЁиҝ°гҒ№гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгғһгғғгғҶгӮҫгғігҒҜгҖҢгҒӢгҒӘгӮҠиҚ’еүҠгӮҠгҒ§еӨ§иғҶгҒӘжҖ§иіӘгӮ’жңүгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖҚгҒЁиҝ°гҒ№гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

18дё–зҙҖеҲқжңҹгҒ«гғҸз®ЎгҒ®гғҲгғ©гғігғҡгғғгғҲгҒҢиҖғжЎҲгҒ•гӮҢгҒҰд»ҘйҷҚгҖҒ19дё–зҙҖеҲқжңҹгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰгҖҒгғҲгғ©гғігғҡгғғгғҲгҒЁгғҶгӮЈгғігғ‘гғӢгҒҢдҪҝгҒҲгӮӢиӘҝгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒӢгӮүеҫ“жқҘгҒӢгӮүгҒ®гғӢй•·иӘҝгҒ«ж¬ЎгҒ„гҒ§зҘқиіҖзҡ„иЎҢдәӢеҗ‘гҒ‘гҒ«зӣӣгӮ“гҒ«жӣёгҒӢгӮҢгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®гҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒгӮӘгғҡгғ©гҒ®еәҸжӣІгӮ„з®ЎејҰжҘҪгҒ§еҘҪгҒҫгӮҢгҒҹиӘҝгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

жҘҪиӯңдёҠгҖҒгғҸй•·иӘҝгҒ®жӣІгҒҜиӘҝеҸ·гӮ’з”ЁгҒ„гҒӘгҒ„гҒҹгӮҒгҖҒиӘӯиӯңгҒҢе®№жҳ“гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®жҘҪеҷЁгҒ§йҒӢжҢҮгҒҢе®№жҳ“гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶзҗҶз”ұгҒ§гҖҒж”№дҪңгӮ’еҗ«гӮҖжј”еҘҸеҲқеҝғиҖ…гҒ®гҒҹгӮҒгҒ®жӣІгҒ«гҒҜгҒ“гҒ®иӘҝгҒҢеӨҡгҒҸз”ЁгҒ„гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮз«Ҙи¬ЎгӮӮгғҸй•·иӘҝгҒҢеӨҡгҒ„гҖӮ

гҒ—гҒӢгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒгғ”гӮўгғҺгӮ’дҪҝгҒЈгҒҰејҫгҒҸе ҙеҗҲгҖҒгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®жҢҮгҒҢеҗҢдёҖе№ійқўдёҠгҒ«зҪ®гҒӢгӮҢгӮӢгғҸй•·иӘҝгҒ®йҹійҡҺгҒҜгҖҒж”ҜзӮ№гҒҢе…ЁгҒҸз„ЎгҒ„гҒ®гҒ§йҒӢжҢҮгҒҢжңҖгӮӮйӣЈгҒ—гҒ„гҖӮжү“йҚөгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«й•·гҒ„дәәжҢҮгҒ—дёӯи–¬еҗ„жҢҮгӮ’з„ЎзҗҶгҒ«жӣІгҒ’гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒҡгҖҒи„ұеҠӣгӮ’ж—ЁгҒЁгҒҷгӮӢй«ҳйҖҹжј”еҘҸгҒ«гҒҜеҪ“然дёҚеҗ‘гҒҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

ејҰжҘҪеҷЁгҒ®еҶ…гҖҒгғҙгӮЎгӮӨгӮӘгғӘгғігҒ§гҒҜй–Ӣж”ҫејҰгҒ«гғҸйҹігҒҢдҪҝгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮгӮӨзҹӯиӘҝгҒ®е№іиЎҢй•·иӘҝгҒЁгҒ—гҒҰжҙ»з”ЁгҒҷгӮӢгҒ®гҒҢжј”еҘҸе®ҹжҠҖдёҠз„ЎзҗҶгҒҢгҒӘгҒ„гҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гғҙгӮЈгӮӘгғ©гӮ„гғҒгӮ§гғӯзӯүгҒ§гҒҜжңҖдҪҺйҹігҒ«гғҸйҹігҒҢгҒӮгӮҠгғҸй•·иӘҝгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰиӘҝж•ҙгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӘгҒ„гҖӮгӮ®гӮҝгғјгҒ§гҒҜгӮігғјгғүгҒҢй–Ӣж”ҫејҰгӮ’дёӯеҝғгҒ«ж§ӢжҲҗгҒ•гӮҢгҖҒгӮ®гӮҝгғјеҲқеҝғиҖ…гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒ®йӣЈй–ўгҒЁгҒ•гӮҢгӮӢгғҗгғ¬гғјгӮігғјгғүгҒ®дҪҝз”ЁзҺҮгҒҢе°‘гҒӘгҒ„пјҲгҒҹгҒ гҒ—4еәҰгҒ«гҒӮгҒҹгӮӢFгҒҜеӨҡз”ЁгҒ•гӮҢгӮӢпјүгҒҹгӮҒгҖҒйҒӢжҢҮгҒҢе®№жҳ“гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгғӣзҹӯиӘҝгҒЁе…ұгҒ«еҘҪгҒҫгӮҢгӮӢеӮҫеҗ‘гҒ«гҒӮгӮӢгҖӮ

з®ЎжҘҪеҷЁгҒҜеӨүгғӯгӮ’дёӯеҝғгҒЁгҒҷгӮӢгҒ®гӮӮеӨҡгҒҸгҖҒгҒ“гҒ“гҒ§гӮӮгғҸй•·иӘҝжј”еҘҸгҒ«гҒҜе·ҘеӨ«гҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹдәәй–“е·ҘеӯҰзҡ„гҒӘй…Қж…®гӮ’гҒҷгӮӢжҘҪеҷЁгӮӮжӯҙеҸІзҡ„гҒ«ж•°еӨҡгҒӮгҒЈгҒҹгҒҢдҪңиЈҪиҖ…гҒ®жҷӮд»ЈгҒҢйҒҺгҒҺгӮӢгҒЁе»ғгҒ•гӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гӮӮгҒҫгҒҹеӨҡгҒҸгҖҒгҒқгҒ®еҺҹеӣ гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜ究жҳҺгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮжңЁз®ЎгғҖгғ–гғ«гғӘгғјгғүеұһгҒ®гӮӘгғјгғңгӮЁгҒЁгғҗгӮ№гғјгғіпјҲзҷәжҳҺеҪ“еҲқгӮҲгӮҠгғҸз®ЎпјүгҒҢиүҜгҒҸйҹҝгҒҸиӘҝгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ19дё–зҙҖдёӯжңҹгҒҫгҒ§гҒ®з®ЎејҰжҘҪгҒ§гҒҜгғҸй•·иӘҝгҒ®жӣІгҒ§дҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгғҠгғҒгғҘгғ©гғ«гғӣгғ«гғігҒ®зЁ®йЎһгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒдҪҺгҒ„гғҸй•·иӘҝгҒЁй«ҳгҒ„гғҸй•·иӘҝгҒ®дәҢзЁ®йЎһгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮйҖҡеёёгҒҜдҪҺгҒ„гғҸй•·иӘҝгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгҖҒгғҗгғғгӮҪгҒ®гғҸз®ЎгӮ’дҪҝз”ЁгҒ—гҒҹгҖӮйҮҚеҺҡгҒ§жёӢгҒ„йҹҝгҒҚгҒҢзү№еҫҙгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮўгғ«гғҲгҒ®гғҸз®ЎгҒҜйҹіеҹҹгҒҢй«ҳгҒҸгҖҒй«ҳж¬ЎеҖҚйҹігҒҢеҮәгҒ—гҒ«гҒҸгҒ„гҒ®гҒ§ж»…еӨҡгҒ«з”ЁгҒ„гӮүгӮҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ

гғҸй•·иӘҝгҒӢгӮүжңҖгӮӮйҒ гҒ„й•·иӘҝпјҲйҒ йҡ”иӘҝпјүгҒҜе¬°гғҳй•·иӘҝгҒҫгҒҹгҒҜеӨүгғҲй•·иӘҝгҒ§гҒЁгӮӮгҒ«иӘҝеҸ·гӮ’6з®ҮжүҖдҪҝгҒҶгҖӮ

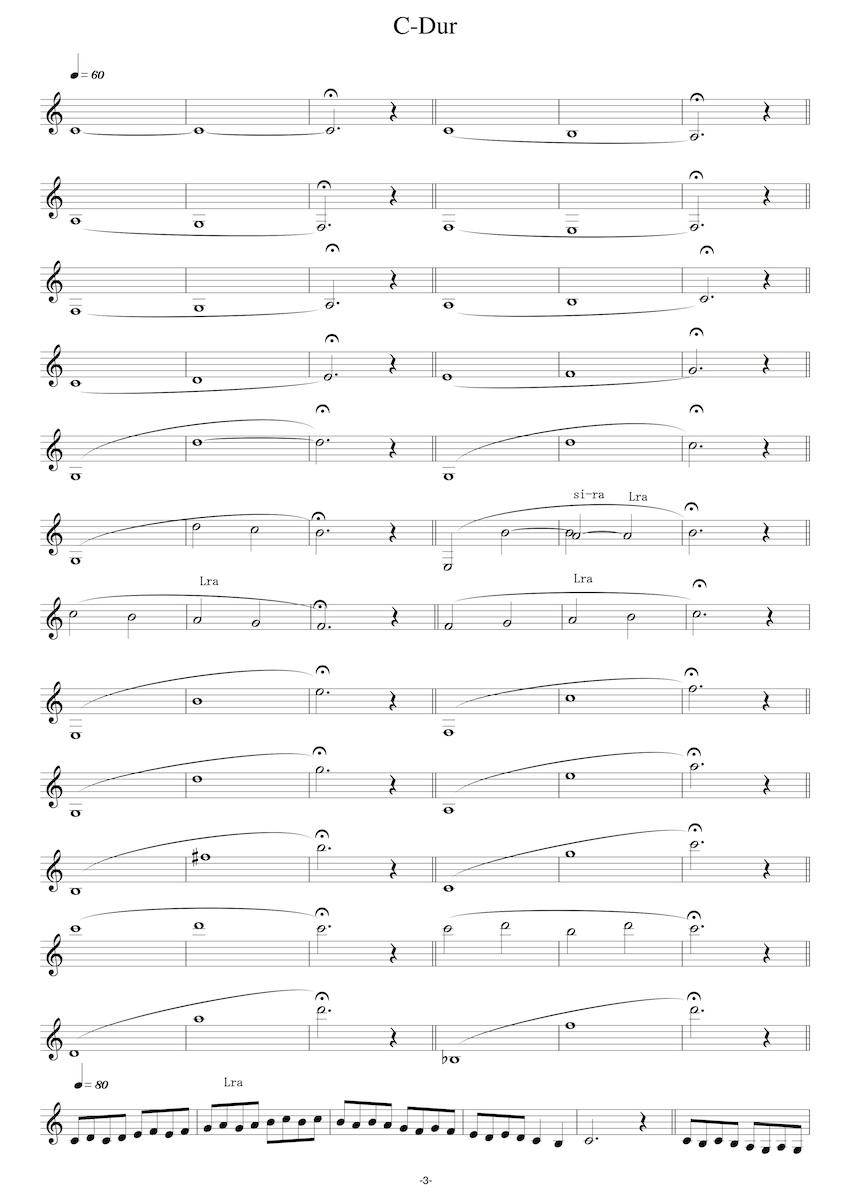

гғҸй•·иӘҝгҒ®жӣІгҒ®дҫӢ

и„ҡжіЁ

жіЁйҮҲ

й–ўйҖЈй …зӣ®

- дәӨйҹҝжӣІгғҸй•·иӘҝ