群馬弁(ぐんまべん)は、群馬県で話されている日本語の方言である。群馬県はかつての上州であることから上州弁(じょうしゅうべん)とも呼ばれる。

概要

房総弁や埼玉弁、多摩弁や神奈川弁と同じ西関東方言に属する。同じ北関東の茨城弁や栃木弁(足利市周辺を除く)は東関東方言に属しており、群馬弁とは大きく異なる。群馬県で話される方言をまとめて群馬弁や上州弁というが、群馬県内でも地域によって変化し、北部・西部の山間部、中部の平野部、東南部の3方言に分けられる。東南部の邑楽郡地方は西関東方言と東関東方言の中間的要素を持つ。

埼玉弁と同じくガ行鼻濁音はない。また、江戸言葉のべらんめえ調のような母音の転訛が存在する。

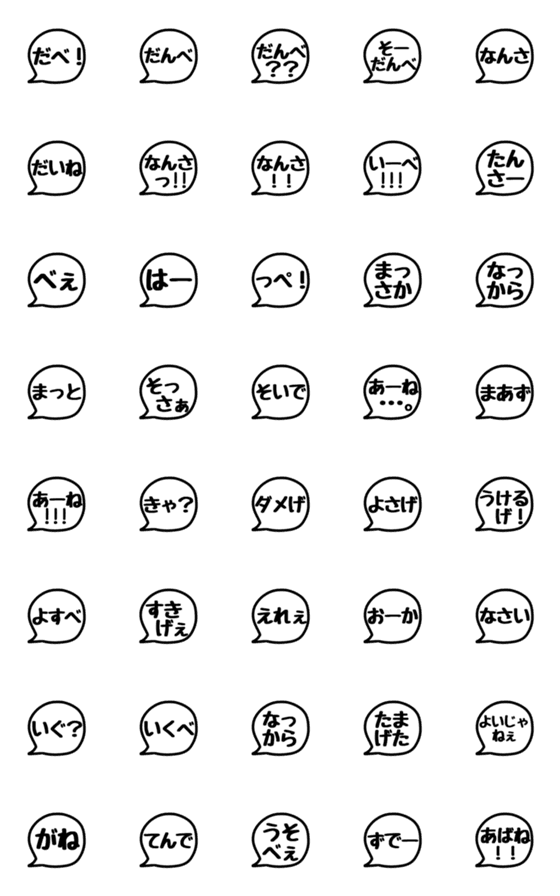

代表的な表現

助動詞

否定

否定の助動詞「ない」は、「来る」に付く場合は「きない」「きねえ」となる。ただし吾妻郡では「こない」「こねえ」。

べえ類

関東方言で広く用いる意志・勧誘・推量の「べえ」は、動詞には以下のように接続する(推量とは、共通語の「…だろう」にあたる表現である)。古くは意志・勧誘表現と推量表現はどちらも「べえ」で表現されていたと考えられているが、共通語の「う」と「だろう」の区別の影響を受け、昭和中期までには意志・勧誘を「べえ」、推量を「だんべえ」とする使い分けが群馬県・埼玉県などで生じた。意志の「べえ」は五段活用動詞の終止形、一段活用動詞の未然形に付き、カ変・サ変動詞には古語の終止形に付く場合と未然形(「ない」が付くときの形)に付く場合とある。「来る」の否定形に「こない」を使う吾妻郡では「きべえ」ではなく「こべえ」である。

「べえ」は形容詞には「とおかんべえ」(遠いだろう)、「つよかんべえ」(強いだろう)のように、カリ活用語尾が撥音化したものに付けて推量を表す。利根郡・吾妻郡では「とおかっぺえ」「つよかっぺえ」のように促音化が起きて「ぺえ」となる。このような「ぺえ」は関東では他に栃木県・茨城県で使われるものである。

1980年から2010年までの若年層を対象にした調査によると、2010年には意志・勧誘(べえ)と推量(だんべえ)の区別は衰退して再び「べえ」一本となるとともに、1980年頃から東毛で使われていた新方言「んべえ」が群馬の広範囲に広がり始めた(例:見んべえ、見るんべえ、おもしれんべえ)。また一段動詞での未然形接続(例:見べえ)や形容詞でのカリ活用形(例:おもしろかんべえ)の使用頻度は著しく低下し、単純な終止形接続の「見るべえ」「おもしれえべえ」が広がった。2010年の若年層では主に関東・東北で広く使われる「終止形+べえ」、ついで群馬独自の形である「終止形+んべえ」が使われている。終止形接続の「見るべえ」が「る」の音変化で「見んべえ」となり、ここから新たに「んべえ」が取り出されて「見るんべえ」という形ができたと考えられる。

動詞

- 「あるって」→歩いて

- 「いきあう」→(たまたま)会う

- 「いぐ」→行く カ行の活用が「ガ」行に変化する。

- 「いごく」→動く

- 「える」→炒る(吾妻西部地域)

- 「えんで」 →歩いて(吾妻西部地域)

- 「おしこくる」→(強めに)押し込む

- 「おっかく」→折る、割る

- 「おったまげる」→すごく驚く。

- 「おっぴろげる」→開く。

- 「おっぺす」→押す

- 「かくねる」→隠れる。

- 「かさる」、「かざる」→触れる、かする

- 「かたす」→片付ける

- 「かんます」→かき回す、かき混ぜる

- 「けえる」→帰る

- 「けつまずく」→転ぶ、転倒する。

- 「たかる」→便乗する、付着する

- 「たまげる」→驚く

- 「どっくむ」→飲み込む(一部地域のみ)

- 「とんます」→ひっくり返す(吾妻西部地域。「この肉(の片面は焼けたから)とんませ!」等)

- 「はねる」 →爆発する、暴発する、吹き出す。また、火山が噴火すること。(吾妻地域)

- 「ふてる」→捨てる(東毛地域)

- 「ぶちゃる」→捨てる(高崎、渋川、富岡、吾妻地域)

- 「へずる」→減らす、削除する(桐生地域)

- 「ぼっこす」→こわす

- 「ゆだる」→のぼせる(桐生、太田地域)

- 「おっぱなす」→放す

- 「つっとす」→つきとおす(一部地域のみ)

- 「もす」→燃やす

- 「とぶ」→走る(西毛地域)

- 「ぶつ」→打つ、当てる、殴る(吾妻西部地域)

- 「ぶっつく」→ぶつかる、衝突する

- 「はたく」→叩く

- 「ほっぽりだす」→捨てる。

- 「おいた」→終わった(一部地域のみ)

形容詞

- 「おやげない(おやげねえ)」→かわいそう(一部地域のみ)

- 「おおいい」→多い

- 「かっこぶ」「かっこむ」→急いで(ご飯)を口に入れる

- 「(虫に)くわれる」→(虫に)刺される

- 「げぇに」 →強く(吾妻西部地域)

- 「けちに」→古く、みすぼらしく、(吾妻地域。「この服、けちになってきちゃった」等)

- 「しょっぺ(い)」→塩気が濃い。

- 「しょうしい」→みっともない、はずかしい(吾妻西部地域)

- 「するどい」→勘が良い。

- 「せっちょう」→疲れる、若しくは世話

- 「世話ねぇ」→全然問題ない事

- 「ちっとんべぇ」→少し

- 「なっから」「なから」→すごく、随分と、だいぶ

- 「なんじゃねぇ(あんじゃぁねぇ=吾妻地域)」→問題ない

- 「はぁ」→早く、もう、

- 「ひずり」→まぶしい(一部地域のみ)

- 「びっしょったない(びしょったねぇ)」→だらしない(東毛地域、吾妻地域)

- 「みっとがない」→みっともない(桐生地域)

- 「むぐたい」「もぐったい」→くすぐったい

- 「もじっけぇ」 →かわいい(吾妻西部地域。特に嬬恋村)

- 「やらかい」、「やらっかい」、「やっこい」、「やっけぇ」→やわらかい

- 「んまい(うんまい)」→うまい、美味しい

- 「きない」→来ない

- 「こあい(こわい)」→硬い

- 「めったに」(否定形と用いる)→あまり、それほどは、

- 「あぁね」→なるほどね(相槌)

- 「うんまか無い」→良く無い 「そらぁ、うんまか無かんべ」→「それは良くないな」

- 「まっつぐ」→まっすぐ

副詞

- 「まあず」全く、本当に 「まあず、うんめぇんさ」→「本当に美味しいんだよ」

- 「おおか」、「おおく」→大して、あまり

- 「まっと」→もっと

助詞

- 「〜かい?」「〜なん?」→〜なの?

- 「〜きし」→〜だけ 例:「これっきし」→これだけ

- 「〜けい」→〜なので

- 「〜だら」→〜なら

- 「〜っつ」→〜ずつ 例:「ちっとっつ」→少しずつ 例:「いっこっつ」→一個ずつ

- 「〜きゃ?」→〜なの?(高崎市、前橋市)

- 「〜なんさぁ」、「〜なんさねぇ」→〜なんだよ

- 「〜のぉ」→〜だよね

- 「〜だがね」「かだがんね」→〜だよ 「そうだがね」→そうだよ

- 「〜べぇ」「〜ばい」→〜ばかり

名詞

アクセント

群馬弁のアクセントは、板倉町付近に一型アクセントまたはそれに近い曖昧アクセントの地域があるほかは、中輪東京式アクセントであり、東京との隔たりはそれほど大きくは無い。

名詞

三拍の名詞のうち、第5類と呼ばれるグループの語(朝日、命、キノコ、心、涙、柱、花火、火箸、火鉢、枕、まつ毛、メガネ、紅葉)は、東京や群馬県の市部では頭高型(あさひ)だが、郡部では中高型(あさひ)となる傾向がある。1984年頃の高崎での調査では「朝日」「心」「涙」「柱」は中高型であった(ただし「心」「柱」は東京でも中高型または尾高型)。

個別的な共通語との差異としては、以下が見られる。なお、「平板型」とは「あくびが」のように後に続く助詞まで高くなるもの、「尾高型」とは「あたまが」のように助詞が下がるもの。

地名

\はアクセントの下がるところを表し、 ̄は平板型を表す。(※)は、NHKにおいて2016年から「地元放送局アクセント」として認められている発音である。

群馬弁に関連した作品など

- 47都道府犬 - 声優バラエティー SAY!YOU!SAY!ME!内で放映された短編アニメ。郷土の名産をモチーフにした犬たちが登場する。群馬県は、温泉饅頭がモチーフの群馬犬として登場し、「今は、温泉饅頭見習いなんさ」などと話す。声優は、群馬県出身の田中敦子が担当している。

- 押見修造(桐生市市街地出身)作品には群馬弁が度々登場する。『惡の華』『ぼくは麻理のなか』『血の轍』など。

参考文献

- 金田一春彦監修(2001)『新明解日本語アクセント辞典』(三省堂) - 標準語のアクセントはこの書籍に依った。

- 杉村孝夫(1984)「群馬県の方言」飯豊毅一・日野資純・佐藤亮一編『講座方言学 5 関東地方の方言』(国書刊行会)

脚注

外部リンク

- 医療人のための群馬弁講座

- The 上州弁

- まゆべえの上州弁講座