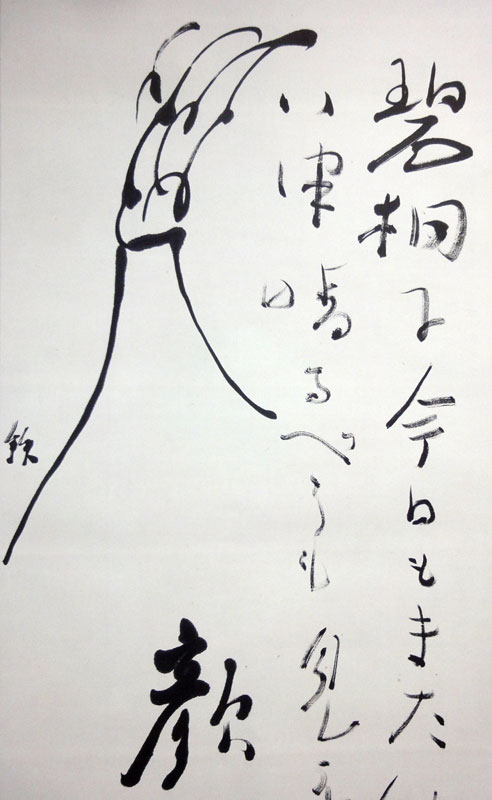

藤原 高光(ふじわら の たかみつ)は、平安時代中期の貴族・歌人。藤原北家、右大臣・藤原師輔の八男。官位は従五位上・右近衛少将。三十六歌仙の一人。

経歴

天暦2年(948年)昇殿を許されると、まもなく父の藤原師輔とともに参内し、村上天皇の前で『文選』『三都賦序』を暗誦して天皇を感嘆させた。天暦9年(955年)姉の中宮・藤原安子の給により従五位下に叙爵し、翌天暦10年(956年)侍従に任官する。天徳2年(958年)左衛門佐、天徳4年(960年)右近衛少将と武官を歴任し、天徳5年(961年)正月に従五位上に叙せられた。

前年の父・藤原師輔の死を契機に発心し、同年12月に同母弟の尋禅が師事・修行していた比叡山延暦寺の横川の良源の下で出家。法名は如覚。当時藤原氏の中心的人物であった師輔の子息の出家は世間に衝撃を与えたらしく、『多武峯少将物語』を始めとして、多くの物語に高光の出家に関する逸話が記されている。

しかし、良源と尋禅との固い結び付きに入り込めずそれを苦にし、出家の翌年には横川を去り多武峰に移り住んだ。

人物

『拾遺和歌集』(4首)以下の勅撰和歌集に23首入集。家集に『高光集』がある。また出家から多武峰に草庵を営むまでを描いた作品に『多武峯少将物語』がある。

『今鏡』によると、高光は束帯着用の際持つ必要のある笏の代わりに、懐紙を笏の形に畳んだものを所持したことがある、との逸話が語られている。

官歴

注記のないものは『三十六人歌仙伝』による。

- 天暦2年(948年) 8月17日:昇殿

- 天暦9年(955年) 11月22日:従五位下(中宮御給)

- 天暦10年(956年) 3月14日:中務侍従

- 天徳2年(958年) 正月19日:昇殿、閏7月:左衛門佐

- 天徳4年(960年) 正月25日:右近衛少将

- 天徳5年(961年) 正月7日:従五位上。正月25日:兼備後権介。12月5日:出家

系譜

- 父:藤原師輔

- 母:雅子内親王(醍醐天皇の第十皇女)

- 妻:藤原敦敏の娘

- 女子:昭平親王妃

妖怪退治

美濃国のさるとらへびという妖怪の存在を知った朝廷は、天暦年間(947年 - 957年)に「藤原高光」を派遣し、これを追討した。詳しくは「さるとらへび」項目を参照。

高賀六社

岐阜県(旧・美濃国)の高賀山を主峰とした山(瓢ケ岳、今渕ケ岳、片知山など)の山麓にあり、高賀山を囲む6つの神社。上記の妖怪伝承に関連し、いずれも「藤原高光」が創建と伝わる。

- 高賀神社(岐阜県関市)

- 那比新宮神社(岐阜県郡上市)

- 本宮神社(岐阜県郡上市)

- 星宮神社(岐阜県郡上市)

- 瀧神社(岐阜県美濃市)

- 金峰神社(岐阜県美濃市)

高光が星宮神社の辺りまできた際、道がわからなくなってしまったが、粥川谷の鰻が正しい道を教えたため、無事さるとらへびを退治したという。また、藤原高光に善貴星という神が粥を施した地ともされている。その後の粥川は鰻の捕獲・食事も禁止となった。「粥川ウナギ生息地」は大正13年(1924年)に国の天然記念物に指定されている。また、中流域には藤原高光が用いた矢を納めたと伝わる矢納ヶ渕がある。

その他、菅谷には高光が草鞋を履き替えたとされる草鞋が森、高賀山の神が討伐のための矢を作るように命じ、矢柄を作ったとされる矢作神社がある。矢作神社には宝物として妖怪退治に使った矢、木鉾、獅子頭が所蔵されている。

脚注

関連書籍

- 小久保崇明 編『多武峯少将物語 :本文及び総索引』笠間索引叢刊 笠間書院, 1972

- 新田孝子『多武峰少将物語の様式』風間書房, 1987.12

- 松原一義『多武峯少将物語 校本と注解』桜楓社, 1991.2

- 笹川博司『高光集と多武峯少将物語 本文・注釈・研究』風間書房, 2006.11

参考文献

- 市川久編『近衛府補任 第一』続群書類従完成会、1992年