特殊簡易公衆電話(とくしゅかんいこうしゅうでんわ)とは、飲食店などの店内に店舗の運営者などが設置する日本の公衆電話サービスである。硬貨収納等信号送出機能を付加したアナログ固定電話回線に料金回収機構を持った電話機を接続するもので、対応電話機の多くがピンク色であることからピンク電話とも呼ばれる。

概要

2024年現在は、NTT東日本・NTT西日本によって運営されている。2000年代に入り、利用の少ない不採算の公衆電話の撤去後に、公共施設等の管理者の負担で導入されることも多くなった。

料金の回収は店舗等の運営者が行い、それにより電気通信事業者から請求される基本料金・通話料金を支払う。通話料金は公衆電話料金が適用される。

ピンク電話からPHSにはかけられなかった。個別に携帯電話と2010年代からは現行の4Gと5G通信対応も含むスマートフォンへの通話や他社の通話プリペイドカード(KDDIスーパーワールドカード等)による通話もできないように設定している場合もある。また、NTT東日本・NTT西日本のナビアクセスは着信はするが発信側の声は相手に聞こえない。

歴史

昭和30年代、電話が一般市民にまで広く普及するなかで、公衆電話の需要は増加し、繁華街や駅前を中心として赤電話や青電話の不足が深刻な問題となった。このため、飲食店や喫茶店などの施設を中心に、黒電話に料金箱を取り付け、「貸電話」とした、いわば私設公衆電話のようなものも登場し、多くの人に利用された。

貸電話の本体は黒電話で、ダイヤル市外通話も利用可能であったことから市外へ不正通話が横行し、架電した通話料金を低くごまかすなど、トラブルも発生した。店内に電話があるにもかかわらず電話を利用したい客に貸すことを躊躇した。

このような状況下で、貸電話を設置していた酒場の女将が、利用客が市外通話をしないか見張っている様子を電電公社の職員が目にし、加入者以外は市外発信ができない電話機というアイデアが誕生した。1959年、初の特殊簡易公衆電話機であるピンク電話が登場した。

1953年から登場していた、料金手渡し方式の店頭設置公衆電話には、電気通信省が所有する電話機を委託して設置した委託公衆電話と、一般の加入電話を店頭に出した簡易公衆電話の2種類があった。前者は後に硬貨投入式の赤電話となった一方で、後者はこれらピンク電話に役目が引き継がれていった。

かつてはレンタルによって電話機が設置されていたが、1985年の端末設備自由化以降は買取またはリースの電話機が多い。

PSTNマイグレーションに際して

2024年1月に公衆交換電話網がNGNへ移行した。この移行に関するPSTNマイグレーションに際して、ピンク電話(特殊簡易公衆電話)もサービス提供の終了が予定されていたが、店舗等での残存ニーズおよび公衆電話関連技術の流用可能性から、2017年10月に一転してサービス継続予定と発表された。

重複して契約できない電話サービス

硬貨収納等信号送出機能と、一部電話サービスは、重複して契約できない。

- 発信番号の全桁記録

- 通話料金割引サービス:マイラインプラス登録・テレホーダイ

- キャッチホン・ボイスワープ

PSTNマイグレーション以降の仕様については検討中とみられる。

主な電話機

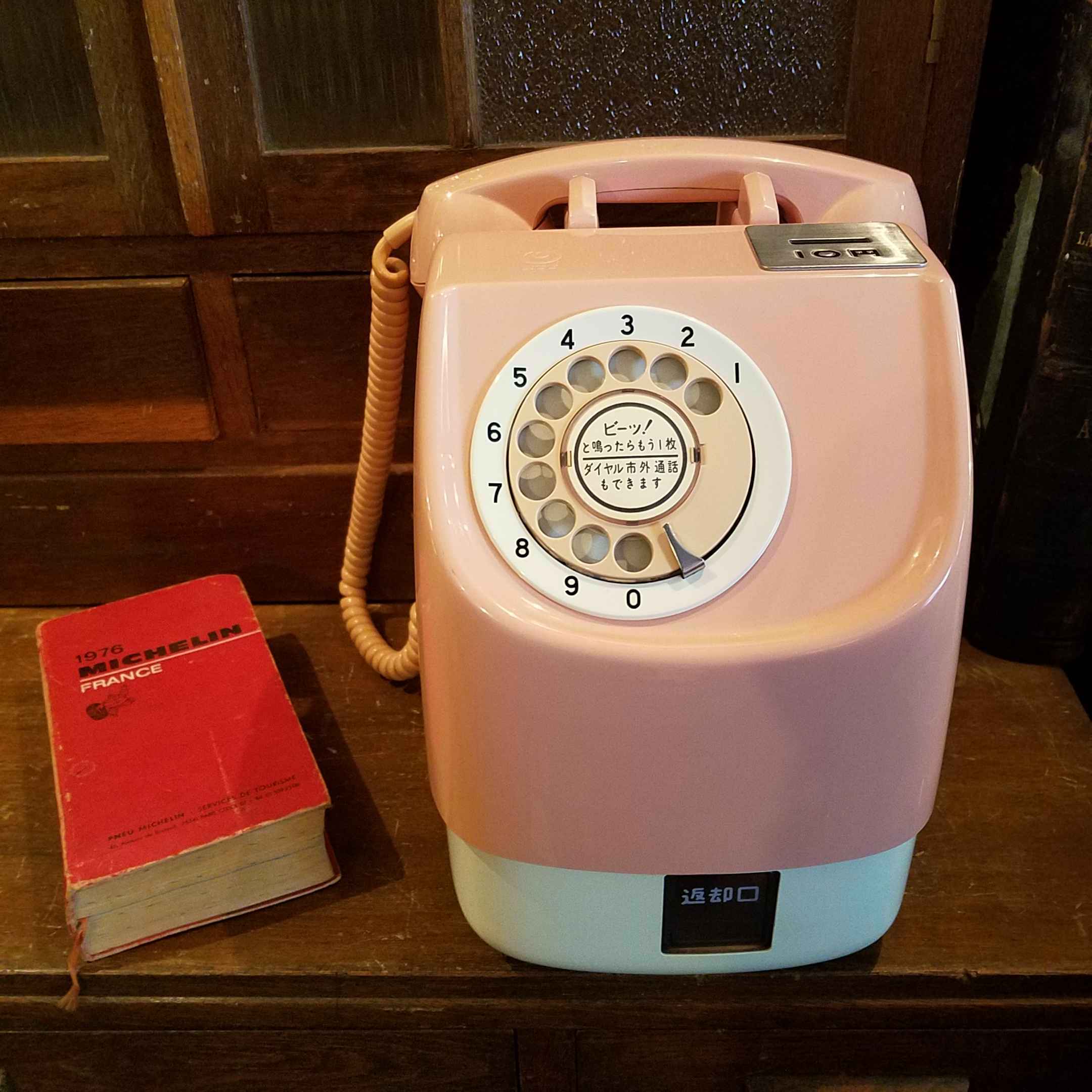

初期型ピンク電話

初期型ピンク電話(小型ピンク電話) 47ADは、ダイヤル式であり、10円硬貨のみで市内通話のみ可能であった。市外通話や無料の通話先(110・118・119・フリーダイヤル)は専用の「KS鍵」でスイッチを切り替えないと一方通行の通話しかできなかった。1960年にレンタルで提供開始された。1972年にレンタル終了。

アメリカ合衆国統治時代の沖縄では、同国の通貨制度に合わせて同型で5セント硬貨を使用するタイプが使われた。

大型ピンク電話

大型ピンク電話(初期型:675-A2、後期型:675S-A2)は、ダイヤル式で、10円硬貨のみ使用可能である。無料の通話先等にかける時は鍵操作が必要であるが、2000年代には、携帯電話と2010年代に登場した現在の4Gと5G通信対応のスマートフォンへの接続も鍵操作無しでも接続可能になった。市内通話も3分ごとに10円課金となった1972年11月12日の「広域時分制」での硬貨収納等信号に対応するために開発され、レンタルで提供、民営化後は販売された。かなり長期に渡って製造されていたが2004年に生産終了、翌2005年12月をもって販売終了。

ボタン式ピンク電話

ボタン式ピンク電話(100円ピンク電話 / 675P)は、10円・100円硬貨が使用可能であり、10円から収納される。緊急通報用ボタンを装備し、110番・119番などへ迅速な通報が可能である。また、無料の通話先へ鍵操作無しで通話でき、呼び出し音量調節も可能である。1985年に販売開始。2005年に販売終了。

鹿鳴館では、ボタン式ピンク電話をベースに、木製の筐体を加装した、レトロな雰囲気がある電話機が発売されていたが、こちらも2005年に販売終了。

テレホンカード専用ピンク電話

テレホンカード専用ピンク電話(MC-6P)は、テレホンカードのみ使用可能であった。テレホンカードの残額を減らすことにより料金の回収が行われるので、設置者の料金回収の手間が少ない。不正使用の温床となったこともあったが、対策が行われた。1989年にレンタルのみでサービス開始。2005年に新規契約受付終了。2023年12月末にレンタル終了。

Pてれほん

Pてれほんは、新時代のピンク電話機として1990年代から販売され、売り切りで提供される。10円・100円硬貨が使用可能。呼び出し音量調節可能。ボタン式。

ダイヤルトーンファースト方式が採用されているため、KS鍵を利用せず110 / 119への発信が可能である。118はPてれほん側に設定が必要である。

- Pてれほん(PT1)

- 緊急通報用ボタン装備。液晶ディスプレイ付き。販売終了。

- PてれほんW(PT2)

- 緊急通報用ボタン装備。壁掛け型。液晶ディスプレイ付き。販売終了。

- PてれほんII(PT12)

- 液晶ディスプレイ付き。販売終了。

- PてれほんIII(PT13)

- 液晶ディスプレイ付き。販売終了。

- コードレスPてれほん(PT3 TEL)

- コードレス子機を装備。液晶ディスプレイ付き。販売終了。

- PてれほんE(PT4 TEL)

- 外部電源不要。販売終了。

- PてれほんF(PT51 TEL)

- 外付け電話機端子装備。液晶ディスプレイ付き。販売終了。

- PてれほんDCL

- デジタルコードレス子機を装備。ナンバーディスプレイに親機・子機とも対応。ファクシミリ接続対応。呼び出し音量調節も可能。2003年1月販売終了。

- PてれほんS。

- ナンバーディスプレイ・ファクシミリ接続対応。2004年3月販売終了。

- PてれほんC

- 白色の小型の筐体で、プッシュ式ボタンと液晶ディスプレイにダイヤルライト付き。従来機種比で88%の小型化を実現。ナンバーディスプレイ・ファクシミリ接続対応。2009年10月販売終了。

- PてれほんCII

- 白色の小型の筐体で、プッシュ式ボタンと液晶ディスプレイにダイヤルライト付き。2024年12月販売終了。

脚注

関連項目

- 公衆電話

- 日本の公衆電話

- 委託公衆電話

- ターミナルアダプタ - ピンク電話接続用ターミナルアダプタはこちらを参照

- ピンクの電話 - 女性お笑いタレント

以下の施設は特殊簡易公衆電話機が展示されている。

- 門司電気通信レトロ館

- NTT技術史料館

外部リンク

- ピンク電話 - Web116.jp