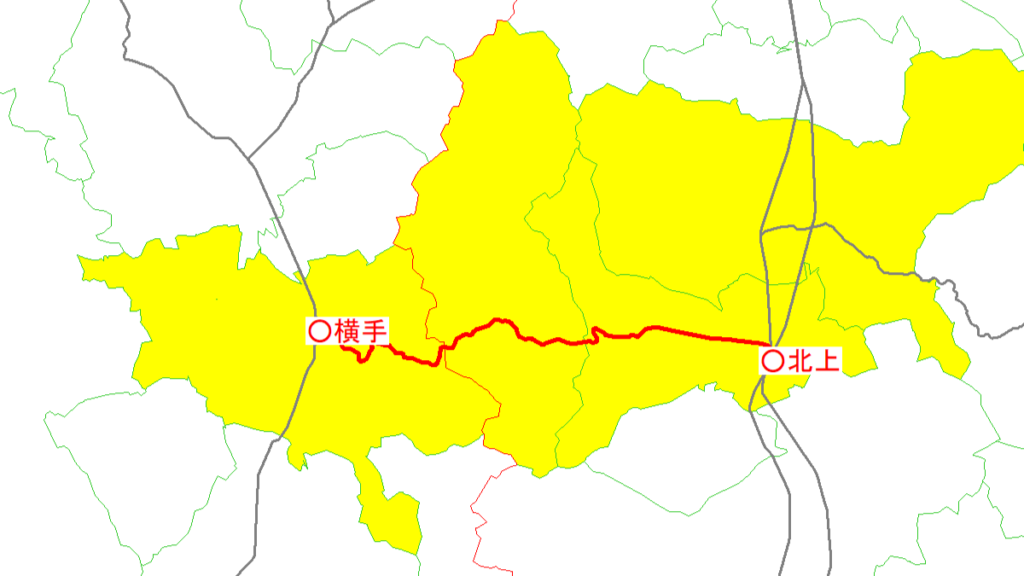

北上線(きたかみせん)は、岩手県北上市の北上駅と秋田県横手市の横手駅を結ぶ、東日本旅客鉄道(JR東日本)の鉄道路線(地方交通線)である。

路線データ

- 路線距離(営業キロ):61.1 km

- 管轄(事業種別):東日本旅客鉄道(第一種鉄道事業者)・日本貨物鉄道(第二種鉄道事業者)

- 軌間:1,067 mm

- 駅数:15(起終点駅含む)

- 北上線所属駅に限定する場合、起終点駅(北上駅は東北本線、横手駅は奥羽本線の所属)が除外され、13駅となる。

- 複線区間:なし(全線単線)

- 電化区間:なし(全線非電化)

- 閉塞方式:特殊自動閉塞式(軌道回路検知式)

- 保安装置

- ATS-Ps(北上駅構内)

- ATS-SN(北上駅 - 横手駅間)

- 最高速度:85 km/h

- 運転指令所:盛岡総合指令室 (CTC)

- 準運転取扱駅(入換時は駅が信号を制御):北上駅・ほっとゆだ駅・横手駅

- 最急勾配:20.0 ‰(和賀仙人駅 - ゆだ錦秋湖駅間など)

北上駅 - ゆだ高原駅間が盛岡支社、黒沢駅 - 横手駅間が秋田支社の管轄であり、ゆだ高原駅 - 黒沢駅間に支社境界がある。

歴史

西横黒軽便線・東横黒軽便線として開業し、1924年(大正13年)11月15日の全線開業の際に横黒線(おうこくせん)となった。「横黒」は、横手と黒沢尻(現在の北上)の頭文字を取ったものである。

黒沢尻駅は1954年(昭和29年)3月25日に北上駅に改称されたが、横黒線が北上線に改称されたのは1966年(昭和41年)10月20日であった。これは、田沢湖線の開通の際に秋田県側の地名である「田沢湖」を付ける代わりとして、岩手県の要望で岩手県側の地名である北上を採用することになったものだとされる。

1962年(昭和37年)には、沿線で湯田ダムが建設されるのに伴い、岩沢 - 陸中川尻間の15 kmほどでルート変更を行っている(ダム完成は1964年)。この際に大荒沢駅のみは信号場に変更となり、駅は廃止された。現在でも旧線の遺構は和賀仙人駅周辺や湯田ダムのダム湖である「錦秋湖」の湖底に残っており、錦秋湖の渇水期にはトンネルやロックシェッドなどが湖面に現れることもある。

現在は地域輸送が需要の中心となっているが、東北本線と奥羽本線を結ぶ路線の中でも線形が良く、陸羽東線や電化前の田沢湖線と異なりD60形やDD51形といった大型機関車が入線できたことから、勾配区間の多い奥羽本線の輸送力を補う目的で東北本線直通の貨物列車が運転されていたほか、東北新幹線開業前は、仙台 - 秋田間の最短ルートとして広域輸送を担い、特急「あおば」、急行「きたかみ」といった優等列車も運転されていた。また、東北新幹線開業後にも山形新幹線の工事が始まった1990年(平成2年)以降は臨時夜行急行「おが」が当線を経由する形で上野 - 秋田間に1994年(平成6年)まで運転され、秋田新幹線工事による田沢湖線運休時には特急「秋田リレー号」が北上 - 秋田間で運転されていた。

災害や事故発生時などには優等列車、特に夜行列車の迂回経路として用いられることも多く、過去には主として特急「あけぼの」に代表される奥羽本線経由の列車が横手以南の不通時に通過したほか、東北本線の全線電化前には特急「はくつる」・「ゆうづる」といった東北本線経由の列車が当線に迂回したこともあった 。秋田新幹線開業(1997年)や山形新幹線の新庄延伸(1999年)によって仙山線や田沢湖線経由での直通迂回運転が不可能になる中で、東北本線と日本海側との数少ない連絡路線として使用されている。2011年8月10日 - 12日には、平成23年7月新潟・福島豪雨によって運休となっていた特急「あけぼの」が、東北本線・北上線経由にて迂回運転されている。

東横黒軽便線→東横黒線

- 1921年(大正10年)

- 3月25日:東横黒軽便線黒沢尻駅 - 横川目駅間 (14.3 km) が開業。藤根駅、横川目駅が新設される。

- 11月18日:横川目駅 - 和賀仙人駅間 (7.3 km) が延伸開業。岩沢駅、和賀仙人駅が新設される。

- 1922年(大正11年)9月2日:路線名が東横黒線に改称される。

- 1923年(大正12年)4月15日:江釣子駅が新設される。

- 1924年(大正13年)10月25日:和賀仙人駅 - 大荒沢駅間(3.7 km)が延伸開業。大荒沢駅が新設される。

西横黒軽便線→西横黒線

- 1920年(大正9年)10月10日:西横黒軽便線横手駅 - 相野々駅間 (7.7 km) が開業。相野々駅が新設される。

- 1921年(大正10年)11月27日:相野々駅 - 黒沢駅間 (9.1 km) が延伸開業。黒沢駅が新設される。

- 1922年(大正11年)

- 9月2日:路線名が西横黒線に改称される。

- 12月16日:黒沢駅 - 陸中川尻駅間 (9.1 km) が延伸開業。陸中川尻駅が新設される。

全通後

- 1924年(大正13年)11月15日:大荒沢駅 - 陸中川尻駅間 (9.1 km) が延伸開業し、黒沢尻駅 - 横手駅間が全通。西横黒線が東横黒線に編入され、路線名が横黒線に改称される。陸中大石駅が新設される。

- 1948年(昭和23年)12月25日:岩手湯田駅が新設される。

- 1951年(昭和26年)

- 4月:小松川仮乗降場が新設される。

- 12月25日:小松川仮乗降場が駅に変更され、小松川駅となる。

- 1954年(昭和29年)11月10日:黒沢尻駅が北上駅に改称される。

- 1961年(昭和36年)6月28日:鷲之巣鉄橋(原文ママ)建設現場で橋桁が落下する事故。作業員10人が死亡、2人が重傷。

- 1962年(昭和37年)12月1日:湯田ダム建設により、岩沢駅 - 陸中川尻駅間の線路が付け替えられる。これにより同区間が改キロされ ( 0.8 km)、和賀仙人駅と陸中大石駅が移転される。また、大荒沢駅が廃止され、大荒沢信号場が新設される。

- 1963年(昭和38年)

- 5月15日:柳原駅、立川目駅が新設される。

- 7月15日:平石駅、矢美津駅が新設される。

- 1966年(昭和41年)10月20日:路線名が北上線に改称される。

- 1967年(昭和42年)3月19日:この日のD60形を最後に、蒸気機関車運転が廃止される。

- 1970年(昭和45年):大荒沢信号場が廃止される。

- 1986年(昭和61年)10月30日:翌日からのダイヤ改正に伴う貨物列車の廃止・経路変更により、2往復が設定されていた貨物列車が廃止される。

- 1987年(昭和62年)

- 4月1日:国鉄分割民営化により、全線を東日本旅客鉄道(JR東日本)が承継。また、全線の貨物営業が廃止される。

- 10月:全線で日本貨物鉄道(JR貨物)による第二種鉄道事業を開始。季節列車として貨物列車1往復の運行を再開。

- 1989年(平成元年)10月1日:貨物列車を通年運転の臨時列車へ移行。

- 1990年(平成2年)

- 3月10日:貨物列車を定期列車化。

- 3月13日:キハ100系気動車を導入。

- 1991年(平成3年)

- 3月16日:ワンマン運転開始。

- 6月20日:陸中大石駅がゆだ錦秋湖駅に、陸中川尻駅がほっとゆだ駅に、岩手湯田駅がゆだ高原駅に改称される。

- 1994年(平成6年)10月1日:全線が特殊自動閉塞(軌道回路検知式)・CTC化される。これにより、和賀仙人駅・黒沢駅が無人化、相野々駅が簡易委託化される。

- 1996年(平成8年)

- 3月30日:田沢湖線改軌工事(秋田新幹線運転開始に伴うもの)に伴う全面運休に伴い、代替として北上線経由で特急「秋田リレー」を、翌1997年(平成9年)3月21日まで運転。

- 10月1日:黒沢駅 - 横手駅間の管轄を盛岡支社から秋田支社に移管する。

- 1999年(平成11年)12月4日:快速「きたかみ」廃止。

- 2010年(平成22年)3月14日:貨物列車の運行を休止。

- 2013年(平成25年)3月16日:全列車がワンマン運転となる。

- 2014年(平成26年)3月15日:下り最終列車が北上発横手行きからほっとゆだ行きに短縮。

- 2016年(平成28年)12月1日:平石駅・矢美津駅が冬季期間(12月1日 - 翌年3月31日)全列車通過となる。

- 2017年(平成29年)3月4日:快速列車(愛称なし)運転開始。

- 2022年(令和4年)3月12日:平石駅、矢美津駅が廃止。

- 2023年(令和5年)

- 3月18日:下り最終列車の北上21時45分発ほっとゆだ行きが廃止、21時発の快速横手行きが下り最終列車となる。

- 6月12日:北上市、西和賀町、横手市の3市町で構成する「JR北上線沿線自治体首長会議」が北上市で初会合。

- 7月20日:大雨の影響で、ゆだ高原駅近くの線路脇で幅35メートル、高さ6メートルに亘って、法面が崩れているのが発見され、ほっとゆだ駅 - 横手駅間が当面運休となる。

- 8月7日:ほっとゆだ駅 - 横手駅間が運転再開。

- 11月9日 - 12日:全線を運賃無料で利用できるキャンペーンを実施。事前に無料乗車票6,500枚分が配布された。

- 2024年(令和6年)5月31日:全線開通100周年記念事業の一環として、JR北上線利用促進協議会により「JR北上線ポータルサイト」が開設される。

運行形態

小松川駅を通過する快速列車と、各駅に停車する普通列車が設定されている。キハ100系気動車によるワンマン運転を行っている。日中には不定期に車掌が乗務し切符回収などを行う。

2023年3月18日改正ダイヤでは、快速列車は北上駅 - 横手駅間で下りが3本、上りが1本運転されている。2017年3月4日ダイヤ改正での設定当初は下りが4本と上り2本で、そのうち上り1本は北上駅から東北本線一ノ関駅まで乗り入れていた(東北本線内は普通列車)が、2018年3月17日のダイヤ改正で早朝の下り1本が廃止、上り列車の東北本線直通運転も取りやめになった(この改正で東北本線直通列車はなくなったが、横手発北上行き上り始発列車が北上駅到着後、同駅で40分停車したのち東北本線一ノ関行きとして運転されるようになっている)。さらに2020年3月14日のダイヤ改正で、昼の上り1本が普通列車化された。

普通列車は北上駅 - 横手駅間の列車が下り4本・上り5本、北上駅 - ほっとゆだ駅間の列車が下り1本・上り2本、休日運休の北上駅 - 藤根駅間の列車が1往復運転されている。

なお、平石駅・矢美津駅は2022年3月12日に廃止されるまで快速列車の通過駅であり、冬期(12月1日 - 翌年3月31日)は普通列車も通過していた。

臨時列車

岩手・秋田県際交流事業実行委員会の主催で、2002年から2004年までの秋に蒸気機関車D51 498牽引で「SL錦秋湖号」が運転された。また、2006年には「びゅうコースター風っこ」を使用したトロッコ列車も運転された。

運転実績

- 2002年9月14日・15日 「SL錦秋湖号」北上 - 横手間運転

- 2003年6月14日・15日 「SL錦秋湖号」北上 - 横手間運転

- 2004年10月9日 - 10月11日 「SL錦秋湖号」北上 - 横手間運転

- 2006年

- 9月17日 「風っこ錦秋湖号」北上 - 横手間運転

- 10月7日 国鉄色気動車で「錦秋湖号」盛岡 - 横手間運転

- 2007年

- 7月1日 - 2日 「SL北東北DC号」北上 - 横手間運転

- 8月3日 - 5日・10日 - 12日 「風っこよこて・きたかみ号」北上 - 横手間運転

- 9月15日 国鉄色気動車で「錦秋湖号」盛岡 - 横手間運転

貨物輸送

仙台 - 秋田間の最短輸送ルートを構成することから、国鉄時代は東北本線と奥羽本線を短絡・直通する貨物列車が設定されていたが、末期には、車扱直行貨物列車の廃止や当線の閉塞区間統廃合・機関車運用削減等の合理化により、1986年(昭和61年)11月に一旦当線の貨物列車は廃止となった。その後国鉄分割民営化を経て、好景気下で鉄道貨物の利用が増加に転じたことから、JR貨物は1987年(昭和62年)10月に季節列車として当線を経由する宮城野駅(現・仙台貨物ターミナル駅) - 秋田貨物駅間の夜間のコンテナ貨物列車1往復を設定して貨物輸送を再開し、1989年(平成元年)10月に通年運転の臨時列車へ移行した後、1990年(平成2年)3月のダイヤ改正で定期列車とした。

この列車の主要輸送品目に、宮城・福島両県下のビール工場(キリンビール仙台工場:仙台西港駅発送・サッポロビール仙台工場:名取駅発送(当時)・アサヒビール福島工場:郡山貨物ターミナル駅発送)の東北各県向け発送製品と返送ビール瓶があり、下り列車でビール類等の製品が日本海側発送先へ向けて輸送され、上り列車でビール瓶が返送された。他に、上り列車では、秋田臨海鉄道向浜駅から発送される東北製紙(現・日本製紙秋田工場)の紙製品や、米等の農産品等の輸送も行った。

当線経由の貨物列車の運行は2010年(平成22年)3月まで続けられたが、輸送量の減少と牽引機関車の老朽化から、同月のダイヤ改正で経路が東北本線・東青森駅・奥羽本線経由に変更され、当線の貨物輸送は休止となった。ただ、JR貨物の第二種鉄道事業許可は2023年(令和5年)現在も継続しており、貨物営業キロも設定され、運賃計算上の経路としては当線を適用可能である。

使用車両

- キハ100系気動車 - 盛岡車両センター一ノ関派出所所属

駅一覧

- 普通列車は全ての駅に停車。快速列車は小松川駅(▽)を除く全ての駅に停車。

- 線路(全線単線) … ◇・∨・∧:列車交換可、|:列車交換不可

2022年度の時点で、JR東日本自社による乗車人員集計の対象駅は、北上駅・ほっとゆだ駅・相野々駅・横手駅である。それ以外の駅は完全な無人駅のため集計対象から外されている。

廃駅・廃止信号場

- 大荒沢信号場:和賀仙人駅 - 陸中大石駅(現在のゆだ錦秋湖駅)間。1970年廃止。

- 平石駅:小松川駅 - 相野々駅間。2022年3月12日廃止。

- 矢美津駅:相野々駅 - 横手駅間。2022年3月12日廃止。

利用状況

平均通過人員

各年度の平均通過人員(人/日)は以下のとおりである。

収支・営業系数

各年度の収支(運輸収入、営業費用)、営業係数、収支率は以下のとおりである。▲はマイナスを意味する。

和賀軽便軌道

和賀軽便軌道は、1907年から1922年まで黒沢尻(現北上駅)と仙人(現和賀仙人駅付近)の間で運行されていた軌間762mmの軽便鉄道である。途中に、北鬼柳、江釣子、大坊、野中、曲屋敷、土堀、下村、鳥谷森および水沢の各停留所があった。雨宮敬次郎が運営する仙人鉱山・仙人製鉄所の貨物運送を主な目的として開業した。開業当初は人が車両を押す人車鉄道であり、のちに馬を動力とする馬車鉄道に変更された。軌道は主に平和街道上の併用軌道であった。北上市立博物館に当時の有蓋車が静態保存されている。

脚注

参考文献

- 曽根悟(監修) 著、朝日新聞出版分冊百科編集部 編『週刊 歴史でめぐる鉄道全路線 国鉄・JR』 21号 釜石線・山田線・岩泉線・北上線・八戸線、朝日新聞出版〈週刊朝日百科〉、2009年12月6日、13,22-23頁。

- 小野田滋 (2014-10-01). “日本の鉄道遺産 新しい造形への挑戦―北上線廻戸川橋梁―”. 鉄道ファン (交友社) (No.642): pp.128-133. http://railf.jp/japan_railfan_magazine/mokuji/2014/642.html.

- 小野田滋 (2015-02-01). “日本の鉄道遺産 ディビダーク工法の導入―北上線鷲の巣川橋梁―”. 鉄道ファン (交友社) (No.646): pp.124-129. http://railf.jp/japan_railfan_magazine/mokuji/2015/646.html.

関連項目

- 日本の鉄道路線一覧

- 秋田自動車道

外部リンク

- 検索結果(北上線の駅):JR東日本

- JR北上線ポータルサイト ~61.1kmの日常~ - JR北上線利用促進協議会