GJ 1245οΦàψ¹Ψψ¹üψ¹·ψ¹·ψ¹èψ¹Γψ²΅ψ¹ÜεΚßV1581φ‰üοΦâψ¹·ψĹψ¹·ψ¹èψ¹Γψ²΅ψ¹ÜεΚßψ¹°φ•Ιηߣψ¹Ϊψ¹²ψ²΄φ¹£φ‰üγ≥Μψ¹ßψ¹²ψ²äψĹεΛΣιôΫγ≥Μψ¹΄ψ²âφ·îηΦÉγö³ηΩëψ¹³ε†¥φâÄψ¹Ϊψ¹²ψ²΄ψIJGJ 1245 AψĹGJ 1245 Bεèäψ¹≥GJ 1245 Cψ¹΄ψ²âφß΄φàêψ¹ïψ²¨ψ²΄3ι΅çιÄΘφ‰üψ¹ßψ¹²ψ²΄ψIJ3ψ¹Λψ¹°φ¹£φ‰üψ¹®ψ²²φ·îηΦÉγö³φö½ψ¹³ψIJ

γôΚηΠ΄

ψ²°ψ²·ψÉ©ψ²Ιψ²âψ¹Ϊψ²àψ²΄ε¦Κφ€âι¹΄ε΄ïψ¹¨εΛßψ¹çψ¹³φ¹£φ‰üψ¹°φç€γ¥Δψ¹Ϊψ²àψ¹Θψ¹ΠψĹγôΚηΠ΄ψ¹ïψ²¨ψ¹üψIJγôΚηΠ΄φô²ψ¹΄ψ²âδΚ¨ι΅çφ‰üψ¹ßψ¹²ψ²΄ψ¹™ψ¹®ψ¹¨γüΞψ²âψ²¨ψĹψ¹ùψ²¨ψ¹ûψ²¨ψ¹Ϊψ²°ψ²·ψÉ©ψ²Ιψ¹°ψ²Ϊψ²ΩψÉ≠ψ²Αψ¹ßG 208-44ψ¹®G 208-45ψ¹®ψ¹³ψ¹Üγ§ΠεèΖψ¹¨δΜ‰δΗéψ¹ïψ²¨ψ¹üψIJ

ψ¹ùψ¹°εΨ¨ψĹεΙ¥εë®ηΠ•εΖ°ψ¹®ε¦Κφ€âι¹΄ε΄ïψ¹¨η©≥ψ¹½ψ¹èφΗ§ε°öψ¹ïψ²¨ψĹψ¹™ψ¹°2ψ¹Λψ¹°φ¹£φ‰üψ¹¨ιÄΘφ‰üγ≥Μψ²£εΫΔφàêψ¹½ψĹεΛΣιôΫγ≥Μψ¹Ϊψ¹΄ψ¹Σψ²äηΩëψ¹³ψ¹™ψ¹®ψ¹¨φ‰éψ²âψ¹΄ψ¹Ϊψ¹Σψ¹Θψ¹üψIJδΫΒψ¹¦ψ¹ΠψĹψ¹©ψ¹Γψ²âψ¹°φ¹£φ‰üψ²²η≥Σι΅èψ¹¨εΛΣιôΫψ¹°1εâ≤γ®΄εΚΠψ¹®ψ¹³ψ¹ÜεΑèψ¹ïψ¹³φ¹£φ‰üψ¹ßψ¹²ψ²΄ψ¹™ψ¹®ψĹιÄΘφ‰üγ≥Μψ¹°εÖ§ηΜΔεë®φ€üψ¹¨φΠ²ψ¹≠700εΙ¥γ®΄εΚΠψ¹ßψ¹²ψ²΄ψ¹™ψ¹®ψ²²φé®φΗ§ψ¹ïψ²¨ψ¹üψIJ

1975εΙ¥ψ¹Ϊψ¹·ψĹψÉïψɧψ²Δψ¹Ϊψ²àψ²΄ψ²²ψ¹°ψ¹®ψ¹Ωψ²âψ²¨ψ²΄φÄΞφΩÄψ¹ΣεΔ½εÖâψ¹¨ηΠ≥φΗ§ψ¹ïψ²¨ψĹηΠ≥φΗ§γΒêφû€ψ¹¨ψ¹èψ¹‰ψ²âεΚßUVφ‰üψ¹ΪδΦΦψ¹Πψ¹³ψ²΄ψ¹™ψ¹®ψ¹΄ψ²âψĹι•ÉεÖâφ‰üψ¹ßψ¹²ψ²΄ψ¹®ηÄÉψ¹àψ²âψ²¨ψ²΄ψ²àψ¹Üψ¹Ϊψ¹Σψ²äψĹψ¹·ψ¹èψ¹Γψ²΅ψ¹ÜεΚßV1581φ‰üψ¹®ψ¹³ψ¹ÜεΛâεÖâφ‰üεêçψ²²δΜ‰ψ¹ëψ²âψ²¨ψ¹üψIJφ¦¥ψ¹Ϊη©≥ψ¹½ψ¹èηΠ≥φΗ§ψ¹ôψ²΄ψ¹®ψĹδΗΜφ‰üψ¹®δΦ¥φ‰üψ¹°δΗΓφ•Ιψ¹¨ι•ÉεÖâφ‰üψ¹ßψ¹²ψ²΄ψ¹™ψ¹®ψ²²ψ²èψ¹΄ψ¹Θψ¹Πψ¹çψ¹üψIJ

1988εΙ¥ψ¹Ϊψ¹·ψĹψ²ΙψÉöψÉÉψ²·ψÉΪψÉΜψ²ΛψÉΓψÉΦψ²ΗψÉ≥ψ²Αψ¹Ϊψ²àψ¹Θψ¹ΠG 208-44η΅ΣδΫ™ψ²²ιÄΘφ‰üψ¹ßψ¹²ψ²΄ψ¹™ψ¹®ψ¹¨ψ²èψ¹΄ψ¹Θψ¹üψIJGJ 1245φ‰üγ≥Μψ¹·ψĹγôΚηΠ΄εΫ™φô²εΛΣιôΫγ≥Μψ¹΄ψ²â2γïΣγ¦°ψ¹ΪηΩëψ¹³3ι΅çιÄΘφ‰üγ≥Μψ¹ßψ¹²ψ¹Θψ¹üψIJ

γâΙεΨ¥

δΗΜφ‰üAψ¹®δΦ¥φ‰üCψ¹·ψ¹΄ψ¹Σψ²äφéΞηΩëψ¹½ψ¹Πψ¹äψ²äψĹδΗΓηÄÖψ¹°ηΖùι¦Δψ¹·ψ¹äψ²àψ¹ù2.7AUψĹεÖ§ηΜΔεë®φ€üψ¹·ψ¹äψ²àψ¹ù15εΙ¥ψ¹®ηΠ΄γ©çψ²²ψ²âψ²¨ψ¹Πψ¹³ψ²΄ψIJδΗΜφ‰üAψ¹®δΦ¥φ‰üCψ¹°εë®ψ²äψ²£ε¦ûψ²΄ψ²àψ¹Üψ¹ΪψĹι¦Δψ²¨ψ¹ü冥φâÄψ¹ΪδΦ¥φ‰üBψ¹¨ψ¹²ψ²äψĹψ¹ùψ¹°ηΖùι¦Δψ¹·ψ¹äψ²àψ¹ù40AUψĹεÖ§ηΜΔεë®φ€üψ¹·700εΙ¥ψ¹èψ²âψ¹³ψ¹²ψ²΄ψ¹®δΚàφÉ≥ψ¹ïψ²¨ψ¹Πψ¹³ψ²΄ψIJ

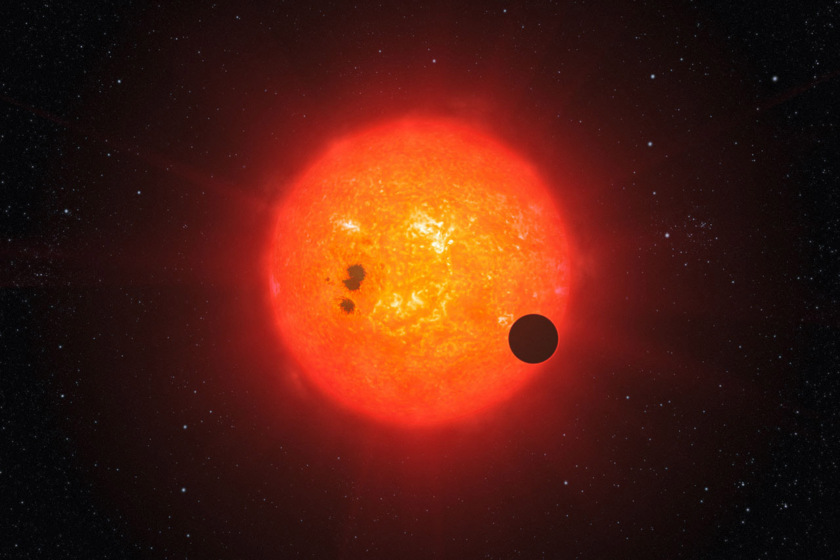

ψ¹™ψ¹°φ‰üγ≥Μψ¹°3ψ¹Λψ¹°φ¹£φ‰üψ¹·ψ¹³ψ¹öψ²¨ψ²²Mεû΄ψ¹°ηΒΛηâ≤γü°φ‰üψ¹ßψĹη≥Σι΅èψ¹¨εΛΣιôΫψ¹°1εâ≤εâçεΨ¨ψ¹°εΑèψ¹ïψ¹³φ¹£φ‰üψ¹ßψ¹²ψ²΄ψIJγâΙψ¹ΪδΦ¥φ‰üCψ¹·ψĹφé®ε°öη≥Σι΅èψ¹¨γ¥³0.074εΛΣιôΫη≥Σι΅èψ¹ßψĹφ€Äψ²²η≥Σι΅èψ¹¨εΑèψ¹ïψ¹³φ¹£φ‰üψ¹°δΗÄψ¹Λψ¹®ψ¹ïψ²¨ψ²΄ψIJ

ψ¹™ψ¹°φ‰üγ≥Μψ¹·ψĹψ¹Γψ²΅ψ¹Üψ¹©ψ²±ψɽψÉ©ψÉΦε°΅ε°ôφ€¦ι¹†ιèΓψ¹°ηΠ≥φǧ醉εüüψ¹ΪδΫçγΫ°ψ¹ôψ²΄ψ¹üψ²¹ψĹψ²±ψɽψÉ©ψÉΦψ¹Ϊψ²àψ²΄ε·Üψ¹ΣηΩΫηΖΓηΠ≥φΗ§ψ²²ηΓ¨ψ²èψ²¨ψ¹Πψ¹³ψ²΄ψIJεÖâεΚΠφ¦≤γΖöψ¹°εΛâ娕ψ¹΄ψ²âψĹη΅ΣηΜΔεë®φ€üψ¹·δΗΜφ‰üAψ¹¨ψ¹äψ²àψ¹ù6φô²ι•™εçäψĹδΦ¥φ‰üBψ¹¨ψ¹äψ²àψ¹ù17φô²ι•™ψ¹®φé®ε°öψ¹ïψ²¨ψĹη≥Σι΅èψ²³ψ²ΙψÉöψ²·ψÉàψÉΪψ¹¨ψ²àψ¹èδΦΦψ¹Πψ¹³ψ²΄2ψ¹Λψ¹°φ‰üψ¹°η΅ΣηΜΔιÄüεΚΠψ¹ΪεΛßψ¹çψ¹ΣεΖ°ψ¹¨ψ¹²ψ²΄ψ¹™ψ¹®ψ¹Ϊψ¹Σψ²΄ψIJψ¹Ψψ¹üψĹψÉïψɧψ²Δψ¹°γôΚγîüι†ΜεΚΠψ¹·ψĹδΗΜφ‰üAψ¹¨1φ½Ξψ¹²ψ¹üψ²ä3ε¦ûψĹδΦ¥φ‰üBψ¹¨1φ½Ξψ¹²ψ¹üψ²ä2.6ε¦ûψ¹®ψĹδΗΜφ‰üAψ¹ßψ²àψ²äεΛöψ¹èψÉïψɧψ²Δψ¹¨γôΚγîüψ¹½ψ¹Πψ¹³ψ²΄ψIJ

δΗΜφ‰üAψ¹°η΅ΣηΜΔιÄüεΚΠψ¹°ιÄüψ¹ïψĹδΦ¥φ‰üBψ¹°εΫ©ε±Λφ¥Με΄ïψ¹°φ¥ΜγôΚψ¹ïψ¹΄ψ²âψĹGJ 1245φ‰üγ≥Μψ¹°εΙ¥ιΫΔψ¹·φ·îηΦÉγö³η΄Ξψ¹èψĹ20ε³³εΙ¥δΜΞδΗ΄ψ¹ßψ¹²ψ²΄ψ¹®ηÄÉψ¹àψ²âψ²¨ψ²΄ψIJ

ε΅ΚεÖΗ

ι•ΔιÄΘι†Öγ¦°

- ηΩëψ¹³φ¹£φ‰üψ¹°δΗÄηΠß

- η≥Σι΅èψ¹°εΑèψ¹ïψ¹³φ¹£φ‰üψ¹°δΗÄηΠß

εΛ•ιÉ®ψÉΣψÉ≥ψ²·

- V1581 Cygni

- βÄ€VSX: Detail for V1581 CygβÄù. AAVSO. 2017εΙ¥5φ€à1φ½Ξι•≤ηΠßψIJ

- ARICNS 4C02235

- ARICNS 4C02236

- ARICNS 4C02237