夢窓 疎石(むそう そせき)は、鎌倉時代末から南北朝時代、室町時代初期にかけての臨済宗の禅僧・作庭家・漢詩人・歌人。別名を木訥叟。尊称は七朝帝師(しちちょうていし)。宇多天皇9世孫を称する。建仁寺の無隠円範らに学んだ後、元の渡来僧の一山一寧門下の首座となったものの印可に至らず、のち浄智寺の高峰顕日の法を嗣ぐ。夢窓派の祖。

後醍醐天皇にその才覚を見い出されて尊崇を受け、「夢窓国師」の国師号を下賜された。以降、入滅後も含めると計7度の国師号を授与され、後世には七朝帝師と称えられる。禅風においては純粋禅ではなく、日本の伝統的仏教である天台宗や真言宗とも親和性の高い折衷主義的な試みを行った。そのため、臨済禅の主流派(応燈関派)にこそなれなかったものの、幅広い層からの支持を受けた。たとえば、後醍醐に続き、武家である室町幕府初代将軍の足利尊氏・直義兄弟からも崇敬された。足利尊氏により全国に設立された安国寺・利生塔も夢窓疎石の勧めであったとされる。足利直義との対話を記録した『夢中問答集』は、信心の基本、仏道の要諦を指し示す、思想史上重要な書である。

禅僧としての業績の他、禅庭・枯山水の完成者として世界史上最高の作庭家の一人であり、天龍寺庭園と西芳寺庭園が「古都京都の文化財」の一部として世界遺産に登録されている。夢窓疎石の禅庭は、二条良基の連歌・歌論や世阿弥の猿楽(能楽)とともに、わび・さび・幽玄として以降の日本における美の基準を形成した。後醍醐帝の鎮魂のために建立された天龍寺の造営にあたっては、直義との協議のもと元に天龍寺船を派遣してその儲けによって造営費用を捻出するなど、商売人としての才覚もあった。さらに、五山文学の有力漢詩人であり、和歌においても勅撰和歌集に11首が入集するなど、文学史上でも足跡を残している。

生涯

建治元年(1275年)、伊勢国(三重県)で誕生。宇多天皇9世孫と伝えられ、また、母方は平氏である。幼少時に出家し、母方の一族の争い(霜月騒動?)で甲斐国(山梨県)に移住する。

弘安6年(1283年)に甲斐市河荘内の天台宗寺院平塩寺(現在は廃寺)に入門して空阿に師事し、真言宗や天台宗などを学ぶ。正応5年(1292年)に奈良の東大寺で受戒する。しかし、永仁元年(1293年)、天台宗の碩学である明真の示寂に立ち会ったが、高僧が死に臨んで何も説かなかったことに、博学の明真でさえ仏法の大意を得ることができなかったのではないか、と疑問を抱いたという。そして、密かに教外別伝を説く禅宗へ関心を寄せるようになったという。

その後、京都建仁寺の無隠円範に禅宗を学ぶ。無隠からは「智曤」の法諱を安名されたが、のち法諱を「疎石」に改名し、道号を「夢窓」と自称した。鎌倉へ赴き、永仁3年(1295年)10月に東勝寺の無及徳詮に学び、次に建長寺の葦航道然を教えを受け、永仁4年(1296年)からは円覚寺の桃渓徳悟に学んだが、桃渓の指示で再び建長寺に戻って痴鈍空性に師事。しかし、結局は帰京して、禅宗における最初の師である建仁寺の無隠円範に再び参じた。その後は正安元年(1299年)8月に元から渡来し、のち鎌倉建長寺に移った一山一寧のもとで首座を勤めるも嗣法には及ばなかった。これは、日本語を解さない一山との間に、禅の細微まで理解することに困難を覚えたためという。嘉元元年(1303年)に鎌倉万寿寺の高峰顕日に禅宗を学び、最終的に嘉元3年(1305年)10月に至って浄智寺で高峰から印可を受けた。同年、甲斐牧の荘の浄居寺を創建。

応長元年(1311年)春、人里離れた山中を訪れ、龍山庵(後の天龍山栖雲寺)を結び一時隠棲する。西遊して正和3年(1313年)に美濃国に古谿庵、翌年に同地に観音堂(虎渓山永保寺)を開いた。元徳2年(1330年)、甲斐守護の二階堂貞藤(道蘊)に招かれ牧庄内に恵林寺を創建し、鎌倉中期の渡来禅僧蘭渓道隆以来になる甲斐の教化に務めた。また、土佐国・吸江庵、相模国・泊船庵、上総国・退耕庵、など各地の寺庵に滞在している。

正中2年(1325年)、後醍醐天皇の要望により上洛。勅願禅寺である南禅寺の住持となる。翌嘉暦元年(1326年)には職を辞し、かつて鎌倉に自らが開いた瑞泉寺に戻り徧界一覧亭を建てた。北条高時に招かれ、伊勢国で善応寺を開いた後に鎌倉へ赴き、円覚寺に滞在。高時や北条貞顕からの信仰を得る。元徳2年(1330年)には甲斐に恵林寺を開き、再び瑞泉寺に戻った元弘3年(1333年)に鎌倉幕府が滅亡すると、建武の新政を開始した後醍醐天皇に招かれて臨川寺の開山を行った。この時の勅使役が足利尊氏であり、以後、尊氏も疎石を師と仰いだ。同年10月に後醍醐天皇の正妃である皇太后宮西園寺禧子(後京極院)が崩御すると、後醍醐の願いでしばらく宮中に留まり、禧子の二七日供養を担当した(『夢窓国師年譜』)。翌年には再び南禅寺の住職となる。建武2年(1335年)、後醍醐天皇から「夢窓国師」の国師号を授けられた。

のち、建武の乱に勝利した足利尊氏や弟の足利直義らは北朝を擁立して京都室町に武家政権(室町幕府)を樹立した。延元4年/暦応2年(1339年)に幕府の重臣(評定衆)である摂津親秀(中原親秀、藤原親秀)に請われ、西芳寺の中興開山を行う。疎石は足利家の内紛である観応の擾乱では双方の調停も行い、この間に北朝方の公家や武士が多数、疎石に帰依した。後醍醐天皇の死後、疎石の勧めで政敵であった尊氏は天皇らの菩提を弔うため、全国に安国寺を建立し、利生塔を設置した。また、京都嵯峨野に天龍寺を建立し、その開山となった。この建設資金調達のため興国3年/暦応5年(1342年)に天龍寺船の派遣を献策し、尊氏は資金を得ることができた。

生涯に数多くの弟子を持ち、規模の面から言えば当時の五山中最大の派閥だった。代表的な弟子に無極志玄・春屋妙葩・竜湫周沢・青山慈永・徳叟周佐・義堂周信・曇芳周応・絶海中津・無求周伸・方外宏遠・不遷法序・黙翁妙誡・古天周誓・観中中諦・黙庵周諭・碧潭周皎・古剣妙快・鉄舟徳済らがいる。

生前に夢窓国師・正覚国師・心宗国師、死後に普済国師・玄猷国師・仏統国師・大円国師と7度にわたり国師号を歴代天皇から賜与され、「七朝の帝師」あるいは「七朝帝師」と称される。

正平6年/観応2年9月30日(1351年10月20日)に入滅、享年数え77歳。

庭園

概要

世界遺産に登録されている京都の西芳寺(苔寺)および天龍寺のほか、瑞泉寺などの庭園の設計でも知られている。

作風は、自然の眺望・景観を活かしつつ、石組などによって境地を重んじる禅の本質を表現しようとしたものである。『夢中問答集』の第57「仏法と世法」の項では、疎石の庭園に関する考えが述べられている。

夢窓疎石設計による庭園一覧

- 西芳寺庭園 - 京都市西京区。世界遺産、国の特別名勝

- 天龍寺庭園 - 京都市右京区。世界遺産、国の特別名勝

- 永保寺庭園 - 岐阜県多治見市。国の名勝

- 瑞泉寺庭園 - 神奈川県鎌倉市。国の名勝

- 竹林寺庭園 - 高知県高知市。国の名勝

- 恵林寺庭園 - 山梨県甲州市。国の名勝

- 覚林房庭園 - 山梨県身延町。町指定文化財ほか

- 龍安寺庭園-京都

校訂著作

- 柳田聖山訳著 『禅入門 5 夢窓 語録・陞座・西山夜話・偈頌』 講談社、1994年

- 旧版『夢窓国師語録 日本の禅語録 第7巻』 講談社、1978年

- 『禅の古典 4 夢窓国師語録』 選書版(抄録)1983年

- 『夢中問答』 佐藤泰舜校訂、岩波文庫、同・ワイド版、2002年 - 初版は戦前刊

- 『夢中問答集 付現代語訳』 川瀬一馬訳注、講談社学術文庫(新版)、2000年

- 中村文峰訳著 『現代語訳 夢中問答』 春秋社、2000年

- 佐々木容道 『訓註 夢窓国師語録』 春秋社、2000年

伝記

- 玉村竹二 『夢窓国師 中世禅林主流の系譜』 平楽寺書店〈サーラ叢書〉、1977年

- 佐々木容道 『夢窓国師 その漢詩と生涯』 春秋社、2009年

- 枡野俊明 『夢窓疎石 日本庭園を極めた禅僧』「NHKブックス」日本放送出版協会、2005年

- 熊倉功夫・竹貫元勝編 『夢窓疎石』 春秋社、2012年 - 6名の論考

その他

『梅松論』には夢窓疎石による足利尊氏賞賛の辞が残されている。

- 1つ、心が強く、合戦で命の危険にあうのも度々だったが、その顔には笑みを含んで、全く死を恐れる様子がない。

- 2つ、生まれつき慈悲深く、他人を恨むということを知らず、多くの仇敵すら許し、しかも彼らに我が子のように接する。

- 3つ、心が広く、物惜しみする様子がなく、金銀すらまるで土か石のように考え、武具や馬などを人々に下げ渡すときも、財産とそれを与える人とを特に確認するでもなく、手に触れるに任せて与えてしまう。

著作に足利直義との対談を記録した仮名法語である『夢中問答集』(興国5年/康永3年(1344年))など。

元の渡来僧である一山一寧の門下からは、虎関師錬を筆頭として数多くの五山文学(日本の禅僧による漢詩文)の逸材が出たが、夢窓疎石もまたその一人に数えられる。和歌にも優れた才能を持ち、『風雅和歌集』以降の勅撰和歌集に11首が入集している。

小泉八雲『怪談』の「食人鬼 (小説)」では、餓鬼道に落ちた僧侶の魂を救う役として登場する。

佐々木哲の主張によれば、夢窓疎石は佐々木頼綱(六角頼綱)の兄・経泰(つねやす)の孫であるという。

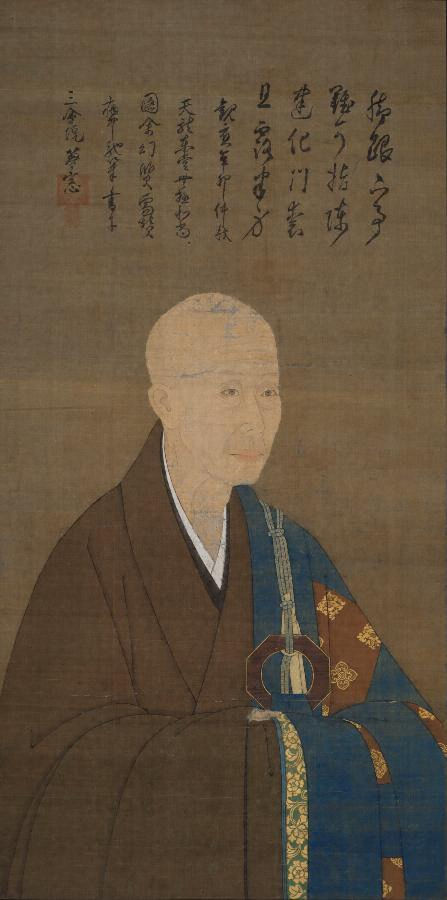

- 像:吸江寺所蔵

- 史料:国師年譜

脚注

注釈

出典

参考文献

- 今枝愛真「五山文学」『国史大辞典』吉川弘文館、1997年。

- 葉貫磨哉「夢窓疎石」『国史大辞典』吉川弘文館、1997年。

関連項目

- 庭師

- 天龍寺船(寺社造営料唐船)

- 室町時代の人物一覧

- 真如寺

- 国師岳

- 武満徹 - 作曲家。夢窓疎石の印象を基にして「夢窓」と題したオーケストラ作品がある。

- 肥後ずいき - 夢窓疎石の詠んだ句に因んだ名前がついている。