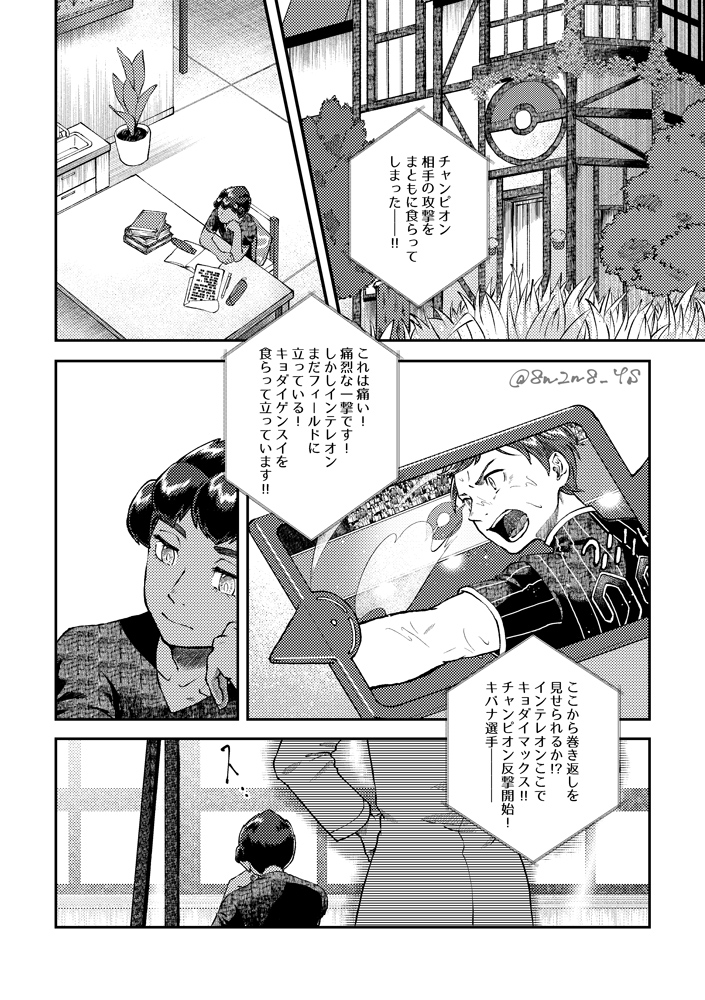

Śģ£śą¶ŚłÉŚĎäÔľą„Āõ„āď„Āõ„āď„ĀĶ„Āď„ĀŹ„ÄĀŤčĪ: declaration of warԾȄĀ®„ĀĮ„ÄĀÁīõšļČŚĹďšļčŤÄÖ„Āß„Āā„āčŚõĹŚģ∂„ĀĆÁõłśČčŚõĹ„ĀęŚĮĺ„Āó„Ā¶śą¶šļČŤ°ĆÁāļÔľąhostilitiesԾȄāíťĖčŚßč„Āô„ā蜥ŹśÄĚ„ā퍰®śėé„Āô„āčŚģ£Ť®Ä„Āß„Āā„āč„ÄāťĖčśą¶„ĀęťĖĘ„Āô„āčśĚ°ÁīĄ„Āę„āą„āĆ„Āį„ÄĀŚģ£śą¶ŚłÉŚĎä„ĀĮśą¶šļČŤ°ĆÁāļ„ĀģťĖčŚßčŚČć„ĀꍰƄāŹ„Ā™„ĀĎ„āĆ„Āį„Ā™„āČ„Ā™„ĀĄ„Äā

ś¶āŤ¶Ā

Śģ£śą¶ŚłÉŚĎä„Ā®„ĀĮ„ÄĀÁõłśČčŚõĹ„āĄšł≠ÁęčŚõĹ„ĀęŚĮĺ„Āó„ÄĀśą¶šļČÁä∂śÖč„ĀęŚÖ•„āč„Āď„Ā®„āíŚĎäÁü•„Āô„āč„Āď„Ā®„Āß„Āā„āč„ÄāÁĄ°śĚ°šĽ∂„Āģ„āā„Āģ„āíŚģ£śą¶ŚłÉŚĎä„Ā®Ť®Ä„ĀĄ„ÄĀśĚ°šĽ∂šĽė„Āć„Āģ„āā„ĀģÔľąśúüťôź„Āĺ„Āß„ĀęšĹē„ÄÖ„āí„Āó„Ā™„ĀĎ„āĆ„Āįśą¶šļČ„āíťĖčŚßč„Āô„āč„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„āā„ĀģԾȄāíśúÄŚĺĆťÄöÁČí„Ā®Ť®Ä„ĀÜ„Äā„ÄĆťĖčśą¶„ĀęťĖĘ„Āô„āčśĚ°ÁīĄ„Äć„Āę„āą„āä„ÄĀŚģ£śą¶ŚłÉŚĎäÔľą„Āĺ„Āü„ĀĮśúÄŚĺĆťÄöÁČíԾȄĀĮśą¶šļČŤ°ĆÁāļ„ĀģťĖčŚßčŚČć„ĀꍰƄāŹ„Ā™„ĀĎ„āĆ„Āį„Ā™„āČ„Ā™„ĀĄ„ÄāŚģ£śą¶ŚłÉŚĎä„Āę„āą„āä„ÄĀŚĹďšļčŚõĹ„ĀĮšļ§śą¶ŚõĹ„Ā®„Ā™„āä„ÄĀ„ĀĚ„āĆšĽ•Ś§Ė„ĀģŚõĹ„ĀĮšł≠ÁęčŚõĹ„Ā®„Ā™„āč„Äāšł≠ÁęčŚõĹ„ĀĮ„ÄĀťôłśą¶šł≠ÁęčśĚ°ÁīĄ„ÄĀśĶ∑śą¶šł≠ÁęčśĚ°ÁīĄ„Āę„āą„āä„ÄĀŚŹāśą¶„Āó„Ā™„ĀĄ„Āģ„Āß„Āā„āĆ„Āį„ÄĀšł≠Áęč„āíšŅĚ„Ā§Áĺ©ŚčôÔľąšłÄśĖĻ„Āģšļ§śą¶ŚõĹ„ĀęšĺŅŚģú„āíšĺõšłé„Āó„Ā™„ĀĄÁĺ©ŚčôԾȄāíŤ≤†„ĀÜ„Äā

„Āď„ĀģŚ§Ėšļ§ťÄöŚĎä„ĀģÁŅíśÖ£„ĀĮ„Éę„Éć„āĶ„É≥„āĻśôāšĽ£„ĀęŚßč„Āĺ„Ā£„Āü„ĀĆ„ÄĀ1904ŚĻī„Āģśó•ťú≤śą¶šļČ„ĀĆŚģ£śą¶ŚłÉŚĎä„Ā™„ĀŹŚßč„āĀ„āČ„āĆ„Āü„Āď„Ā®Ôľą2śó•ŚČć„Āę„É≠„ā∑„āĘ„ĀęŚĮĺ„Āó„Ā¶śúÄŚĺĆťÄöÁČí„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āü„Āģ„ĀߌēŹť°Ć„ĀĮ„Ā™„ĀĄ„Ā®šł≠ÁęčŚõĹ„Āģšł≠„Āß„ĀĮ„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„ĀüԾȄā팕Ϝ©ü„Āę1907ŚĻī„ĀģšłáŚõĹŚĻ≥ŚíĆšľöŤ≠į„Āߍ®éŤ≠į„Āē„āĆ„ÄĀ10śúą18śó•„ĀęÁĹ≤Śźć„Āē„āĆ„Āü„ÄĆťĖčśą¶„ĀęťĖĘ„Āô„āčśĚ°ÁīĄ„Äć„ĀߌąĚ„āĀ„Ā¶ŚõĹťöõÁöĄ„Ā™„Éę„Éľ„Éę„Ā®„Āó„Ā¶śąźśĖáŚĆĖ„Āē„āĆ„Āü„Äā„ÄĆťĖčśą¶„ĀęťĖĘ„Āô„āčśĚ°ÁīĄ„Äć„ĀĮ„ÄĀ„ÄĆÁźÜÁĒĪšĽė„ĀćŚģ£śą¶ŚłÉŚĎä„āā„Āó„ĀŹ„ĀĮśĚ°šĽ∂šĽė„ĀćŚģ£śą¶ŚłÉŚĎä„ā횼ė„Āó„ĀüśúÄŚĺĆťÄöÁČí„ĀģŚĹĘŚľŹ„Āß„ÄĀšļčŚČć„ĀęśėéÁ§ļÁöĄ„Ā™Ť≠¶ŚĎä„ā퍰ƄāŹ„Ā™„ĀĎ„āĆ„ĀįśēĶŚĮ印ĆÁāļ„āíťĖčŚßč„Āó„Ā¶„ĀĮ„Ā™„āČ„Ā™„ĀĄ„Äć„Ā®Ť¶ŹŚģö„Āó„Āü„Äā„Āď„ĀģśĚ°ÁīĄ„Āߌģ£śą¶ŚłÉŚĎä„ĀģŚäĻŚäõ„ĀĮÁõłśČčŚõĹ„ĀĆŚŹóť†ė„Āó„ĀüśôāÁāĻ„ĀßÁôļÁĒü„Āô„āč„Ā®Śģö„āĀ„āČ„āĆ„Āü„Äā„Āó„Āč„ĀóŚĹďśôā„ĀĮ„ĀĽ„Ā®„āď„Ā©Śįäťáć„Āē„āĆ„Āö„ÄĀÁ¨¨šłÄś¨°šłĖÁēĆŚ§ßśą¶ŚĺĆ„ĀęŚõĹťöõťÄ£Áõü„ĀĆśĒĻ„āĀ„Ā¶Śģö„āĀ„Āü„Äā

Śģ£śą¶ŚłÉŚĎä„ĀĆŤ°Ć„āŹ„āĆ„Ā™„ĀĄŚõĹŚģ∂ťĖď„Āģś≠¶ŚäõÁīõšļČ„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶„ĀĮ„ÄĀťÄöŚĎä„ā팏ó„ĀĎ„Ā™„ĀĄÁ¨¨šłČŚõĹ„Āęšł≠Áęčś≥ēŤ¶Ź„ĀģťĀ©ÁĒ®„ĀĮ„Ā™„ĀŹ„ÄĀÁ¨¨šłČŚõĹ„ĀĮÁīõšļČŚĹďšļčŚõĹ„Ā®ŚĻ≥śôāŚźĆśßė„ĀģŚ§Ėšļ§ťĖĘšŅā„āíšŅĚ„Ā§„Āď„Ā®„ĀĆŤ™ć„āĀ„āČ„āĆ„āč„ÄāŚõĹšļ§śĖ≠ÁĶ∂Áä∂śÖč„Āß„āāśą¶šļČ„Ā®Śą§śĖ≠„Āē„āĆ„āč„Ā®„ĀĮťôź„āČ„Ā™„ĀĄ„ÄāÁ¨¨šłÄś¨°šłĖÁēĆŚ§ßśą¶ŚĺĆ„Āę„ĀĮťęėŚļ¶„Ā™ś≠¶ŚäõÁīõšļČÁä∂śÖč„Āß„Āā„Ā£„Ā¶„āā„ÄĀśą¶šļČÁä∂śÖč„Āß„ĀĮ„Ā™„ĀĄ„Ā®„Āó„Ā¶śą¶śôāŚõĹťöõś≥ē„ĀģťĀ©ÁĒ®„āíŚÖć„āĆ„āą„ĀÜ„Ā®„Āô„āčšļčšĺč„āā„Āó„Āį„Āó„ĀįŚ≠ėŚú®„Āó„Āü„Äā

„ÄĆťĖčśą¶„ĀęťĖĘ„Āô„āčśĚ°ÁīĄ„Äć„ĀĮÁ¨¨šłČśĚ°„ĀęÁ∑ŹŚä†ŚÖ•śĚ°ť†ÖÔľąśĚ°ÁīĄ„ĀģťĚěÁ∑†ÁīĄŚõĹ„ĀĆšłÄŚõĹ„Āß„āāŚŹāśą¶„Āô„āĆ„Āį„ÄĀ„ĀĚ„Āģ„Ā®„Āć„Āč„āČšļ§śą¶ŚõĹ„Āü„āčÁ∑†ÁīĄŚõĹÁõłšļíťĖď„Āę„āāśĚ°ÁīĄ„ĀĆťĀ©ÁĒ®„Āē„āĆ„Ā™„ĀŹ„Ā™„āč„Ā®„ĀĄ„ĀÜŤ∂£śó®„Āģ„āā„ĀģԾȄĀĆŤ¶ŹŚģö„Āē„āĆ„Ā¶„Āä„āä„ÄĀ„ā§„āŅ„É™„āĘ„ĀĮ„Āď„ĀģśĚ°ÁīĄ„ĀęÁĹ≤Śźć„Āó„Āü„āā„Āģ„ĀģśČĻŚáÜ„Āó„Ā¶„Āä„āČ„Āö„ÄĀÁ¨¨šļĆś¨°šłĖÁēĆŚ§ßśą¶„ĀęťĖĘ„āŹ„ā茟ĄŚõĹ„ĀģŚģ£śą¶ŚłÉŚĎäÁä∂ś≥Ā„ĀĮťĚ쌳ł„ĀꍧáťõĎ„Ā™„āā„Āģ„Ā®„Ā™„Ā£„Āü„ÄāÁ¨¨šļĆś¨°„ā®„ÉĀ„ā™„ÉĒ„āĘśą¶šļČ„Āß„ĀĮś≠£ŚľŹ„Ā™Śģ£śą¶ŚłÉŚĎä„ĀĮŤ°Ć„āŹ„āĆ„Ā™„Āč„Ā£„Āü„Äā

Á¨¨šļĆś¨°šłĖÁēĆŚ§ßśą¶„Āß„ĀĮŚ§ö„ĀŹ„ĀģŚõĹŚģ∂ťĖď„Āߌģ£śą¶ŚłÉŚĎä„ĀĆŤ°Ć„āŹ„āĆ„Āü„ĀĆ„ÄĀ„Āď„Āģśôāśúü„Āꌧö„ĀŹ„Āģśą¶Á∑ö„Āßśą¶ÁęĮ„ĀģŚŹ£ÁĀę„ā팹á„Ā£„Āü„Éä„ÉĀ„āĻ„ÉĽ„ÉČ„ā§„ÉĄ„ĀĮ„ĀĽ„Ā®„āď„Ā©„Āģśą¶Á∑ö„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶ś≠£ŚľŹ„Ā™Śģ£śą¶ŚłÉŚĎä„Ā™„Āó„ĀęťĖčśą¶„ā퍰ƄĀ£„Ā¶„ĀĄ„āč„Äā„Āĺ„ĀüŚ§ßśó•śú¨ŚłĚŚõĹ„āāśó•šł≠śą¶šļČÔľąśĒĮťā£šļ茧ČԾȄĀß„ĀĮŚģ£śą¶ŚłÉŚĎä„āíÁĶĆ„Ā¶„ĀĄ„Ā™„ĀĄ„ÄāŚĮĺÁĪ≥ŤčĪŚģ£śą¶ŚłÉŚĎä„ĀĮÁúüÁŹ†śĻĺśĒĽśíÉ„ÉĽ„Éě„ɨ„ÉľšĹúśą¶ťĖčŚßč„ĀģŚĺĆ„Ā†„Ā£„Āü„Äā

1945ŚĻī10śúą24śó•„ĀęÁôļŤ∂≥„Āó„ĀüŚõĹťöõťÄ£Śźą„Āß„ĀĮ„ÄĀ„ĀĚ„ĀģśÜ≤Áę†Á¨¨2śĚ°Á¨¨3ť†Ö„ÄĀÁ¨¨4ť†Ö„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶Śä†ÁõüŚõĹťĖď„Āß„Āģśą¶šļČ„ĀĚ„Āģ„āā„Āģ„āíŚģüŤ≥™ÁöĄ„ĀęÁ¶Āś≠Ę„Āô„āč„Ā®ŚÖĪ„Āę„ÄĀśÜ≤Áę†Á¨¨51śĚ°„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶ś≠¶ŚäõśĒĽśíÉ„ā팏ó„ĀĎ„ĀüŚä†ÁõüŚõĹ„ĀĆŚÄ茹•ÁöĄŤá™Ť°õś®©„āā„Āó„ĀŹ„ĀĮťõÜŚõ£ÁöĄŤá™Ť°õś®©„āíÁôļŚčē„Āó„ĀüŚ†īŚźą„ĀģŚõĹťÄ£ŚģČŚÖ®šŅĚťöúÁźÜšļčšľö„Āł„ĀģŚ†ĪŚĎäÁĺ©Śčô„ā퍙≤„Āô„Āď„Ā®„Āę„āą„āäŚä†ÁõüŚõĹ„ĀģťĖď„Āß„ĀģŚģ£śą¶ŚłÉŚĎä„Ā™„Āćśą¶šļČ„āíŚģüŤ≥™ÁöĄ„Ā꜆ĻÁĶ∂„Āó„āą„ĀÜ„Ā®„Āó„Āü„Äā

ŚÄ茹•ÁöĄŤá™Ť°õś®©„ÄĀťõÜŚõ£ÁöĄŤá™Ť°õś®©„ÄĀ„ĀĄ„Āö„āĆ„āíÁôļŚčē„Āó„ĀüŚ†īŚźą„āā„ÄĀÁõłśČčŚõĹÔľąÁĶĄÁĻĒԾȄĀł„ĀģŚģ£śą¶ŚłÉŚĎä„Āä„āą„Ā≥ŚõĹťÄ£ŚģČŚÖ®šŅĚťöúÁźÜšļčšľö„Āł„ĀģŚ†ĪŚĎä„Āē„Āą„Āā„āĆ„Āįś≠£ŚĹď„Ā™ś≠¶ŚäõŤ°ĆšĹŅ„Ā®ŚÜÖŚ§Ė„ĀꍙćŚģö„Āē„āĆ„āč„āŹ„ĀĎ„Āß„ĀĮŚÖ®„ĀŹ„Ā™„ĀĄ„ÄāŚõĹťöõÁöĄ„Āę„ĀĮśÜ≤Áę†Á¨¨29śĚ°„Āę„āą„āčŚõĹťöõśą¶ÁäĮś≥ēŚĽ∑„āĄŚõĹťöõŚŹłś≥ēŤ£ĀŚą§śČÄÔľąICJԾȄĀę„āą„Ā£„Ā¶ťĖčśą¶ÁźÜÁĒĪ„Āģś≠£ŚĹďśÄß„āĄśą¶šļČÁäĮÁĹ™šļļ„ĀĆŚĮ©Śą§„Āē„āĆ„āč„Āď„Ā®„Ā®„Ā™„āčÔľąe.g. śó߄ɶ„Éľ„āī„āĻ„É©„Éď„āĘŚõĹťöõśą¶ÁäĮś≥ēŚĽ∑„ÄĀ„Éę„ÉĮ„É≥„ÉÄŚõĹťöõśą¶ÁäĮś≥ēŚĽ∑„ÄĀ„Éč„āę„É©„āį„āĘšļ蚼∂ԾȄÄā

„Ā™„Āä„ÄĀ„ĀĚ„Āģś≠¶ŚäõŤ°ĆšĹŅ„Āģś≠£ŚĹďśÄß„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶ÁõłśČčŚõĹ„Āč„āČŚģ£śą¶ŚłÉŚĎä„ĀĆŤ°Ć„āŹ„āĆ„Āü„Āü„āĀ„Ā®ÁõłśČčŚõĹ„ĀęŤ≤¨šĽĽŤĽĘŚęĀ„Āó„āą„ĀÜ„Ā®„Āô„āčšļčšĺč„ĀĆŚ≠ėŚú®„Āô„āč„Äā„ā®„ÉĀ„ā™„ÉĒ„āĘ„ÉĽ„ā®„É™„Éą„É™„āĘŚõĹŚĘÉÁīõšļČ„Āß„ĀĮ„ÄĀÁīõšļČŚčÉÁôļŚĺĆ„Āģ1998ŚĻī„ĀꍰƄāŹ„āĆ„Āü„ā®„ÉĀ„ā™„ÉĒ„āĘŚĀī„Āģ„ā®„É™„Éą„É™„āĘťĚěťõ£„āí„ā®„É™„Éą„É™„āĘŚĀī„ĀĆ„ÄĆ„ā®„ÉĀ„ā™„ÉĒ„āĘŚĀī„ĀģŚģ£śą¶ŚłÉŚĎä„Äć„Āß„Āā„āč„Ā®Śģ£Ť®Ä„Āó„ÄĀ„ā®„ÉĀ„ā™„ÉĒ„āĘť†ėŚÜÖ„ĀęšĺĶśĒĽ„Āó„Āüšļčšĺč„ĀĆ„Āā„āč„Äā„Āó„Āč„Āó„ÄĀšł°ŚõĹ„ĀģŚ§Ėšļ§ťĖĘšŅā„ĀĮÁ∂ôÁ∂ö„Āó„Ā¶„Āä„āä„ÄĀ„ā®„ÉĀ„ā™„ÉĒ„āĘ„Āģ„ā®„É™„Éą„É™„āĘťĚěťõ£„āíŚģ£śą¶ŚłÉŚĎä„Ā®Ť™ć„āĀ„ĀüŚõĹ„āĄś©üťĖĘ„ĀĮÁöÜÁĄ°„Āß„Āā„Ā£„Āü„ÄāŚźĆśßė„Āę„ÄĀ2012ŚĻī„ĀģŚćó„āĻ„Éľ„ÉÄ„É≥„ÉĽ„āĻ„Éľ„ÉÄ„É≥ŚõĹŚĘÉÁīõšļČ„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶„ĀĮ„ÄĀŚćó„āĻ„Éľ„ÉÄ„É≥ŚÖĪŚíĆŚõĹŚ§ßÁĶĪť†ė„āĶ„Éę„Éź„ÉĽ„ā≠„Éľ„Éę„ÉĽ„Éě„ɧ„Éę„Éá„ā£„ĀĆ„āĻ„Éľ„ÉÄ„É≥ŚÖĪŚíĆŚõĹÔľąŚĆó„āĻ„Éľ„ÉÄ„É≥ԾȌĀī„Āč„āČŚģ£śą¶ŚłÉŚĎä„ĀĆŤ°Ć„āŹ„āĆ„Āü„Ā®Ť≤¨šĽĽŤĽĘŚęĀÁôļŤ®Ä„ā퍰ƄĀ£„Āü„Äā

„Āĺ„Āü„ÄĀŚ§Ėšļ§ÁöĄťßÜ„ĀĎŚľē„Āć„Āģ„Āü„āĀ„ĀęÁõłśČčŚõĹ„ĀģŤ®ÄŚčē„āí„ÄĆšļčŚģüšłä„ĀģŚģ£śą¶ŚłÉŚĎä„Äć„Ā®Śģ£Ť®Ä„Āô„āč„āą„ĀÜ„Ā™šļčšĺč„āā„Āā„āč„Äāšĺč„Āą„Āį„ÄĀŚĆóśúĚťģģÔľąśúĚťģģśįĎšłĽšłĽÁĺ©šļļśįĎŚÖĪŚíĆŚõĹԾȄĀĮ„ÄĀ2009ŚĻī„ĀęŚćóśúĚťģģÔľąŚ§ßťüďśįĎŚõĹ„ĀģŚĆóśúĚťģģ„Āß„ĀģŚĎľÁßįԾȄĀģPSIŚÖ®ťĚĘŚŹāŚä†„āíŚģ£śą¶ŚłÉŚĎä„Ā®Ť¶č„Ā™„Āô„Ā®Ś£įśėé„āíŚáļ„Āó„Āü„ĀĽ„Āč„ÄĀ2017ŚĻī9śúą„Āę„āā„āĘ„É°„É™„āꌟąŤ°ÜŚõĹ„Āģ„ÉČ„Éä„Éę„ÉČ„ÉĽ„Éą„É©„É≥„ÉóŚ§ßÁĶĪť†ė„Āģ„ÉĄ„ā§„ÉÉ„āŅ„Éľ„Āß„ĀģÁôļŤ®Ä„āí„ÄĀŚĆóśúĚťģģ„ĀģśĚéŚģĻśĶ©Ś§ĖÁõł„ĀĆŚģ£śą¶ŚłÉŚĎä„Āß„Āā„āč„Ā®Ť®ÄŚŹä„Āô„āč„Ā™„Ā©„ÄĀÁõłśČčŚõĹśįĎ„āíŚõįśÉĎ„Āē„Āõ„āč„ÄĆÁĨśąłťöõŚ§Ėšļ§„Äć„āí„Āó„Āį„Āó„ĀįŚĪēťĖč„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„Äā

Śģ£śą¶ŚłÉŚĎä„ĀģÁĄ°ŚģüŚĆĖ

1928ŚĻī„ĀęÁĶź„Āį„āĆ„Āüšłćśą¶śĚ°ÁīĄ„āĄÁ¨¨šļĆś¨°šłĖÁēĆŚ§ßśą¶ŚĺĆ„ĀģŚõĹťÄ£śÜ≤ÁꆄĀę„Āä„ĀĄ„Ā¶„ÄĀśą¶šļČ„āíťĖčŚßč„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀĚ„Āģ„āā„Āģ„ĀĆťĀēś≥ēŚĆĖ„Āē„āĆ„Āü„Āď„Ā®„ĀęŚä†„Āą„ÄĀ„ÉŹ„Éľ„āįśĚ°ÁīĄ„āĄ„āł„É•„Éć„Éľ„ÉĖśĚ°ÁīĄ„Ā™„Ā©„Āģťá捶Ā„Ā™śą¶śôāŚõĹťöõś≥ē„ĀĮŚĹďšļčŚõĹ„ĀģŚģöÁĺ©„Āę„Āč„Āč„āŹ„āČ„Āö„Āā„āČ„āÜ„āčś≠¶ŚäõÁīõšļČ„ĀęťĀ©ÁĒ®„Āē„āĆ„āč„Ā®„Āē„āĆ„Āü„Āď„Ā®„ÄĀ„ā≤„É™„É©„āĄ„ÉÜ„É≠„É™„āĻ„Éą„ĀģŚŹāŚä†„Āę„āą„āčÁīõšļČŚĹĘśÖč„ĀģŚ§öśßėŚĆĖ„Āę„āą„Ā£„Ā¶„ÄĀšĽäśó•„ĀģÁīõšļČ„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶„ĀĮŚģ£śą¶ŚłÉŚĎä„ĀĆÁĒ®„ĀĄ„āČ„āĆ„Ā™„ĀŹ„Ā™„Ā£„Ā¶„ĀĄ„āč„Ā®śĆáśĎė„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„āč„Äā

Śģüťöõ„Āę„ÄĀŚÜ∑śą¶ŚĺĆ„āāśēįŚ§ö„ĀŹ„Āģ„ÄĆśą¶šļČ„Äć„ĀĆŤ°Ć„āŹ„āĆ„Āü„ĀĆ„ĀĚ„āĆ„āČ„Āģ„ĀĽ„Ā®„āď„Ā©„ĀĆ„ÄĀŚģ£śą¶ŚłÉŚĎä„ā퍰ƄāŹ„Ā™„ĀĄśą¶ťóėŤ°ĆÁāļÔľąś≠¶ŚäõŤ°ĆšĹŅԾȄĀč„ÄĀŚõĹŚģ∂ŚĮĺťõÜŚõ£„Āā„āč„ĀĄ„ĀĮŚõĹŚģ∂ŚÜÖťõÜŚõ£„ĀģÁīõšļČ„Āß„Āā„Ā£„Āü„Äā„āĘ„É°„É™„āꌟąŤ°ÜŚõĹ„ĀĆśą¶šļČÁä∂śÖč„āíŚģ£Ť®Ä„Āó„Āü„Āģ„ĀĮ1942ŚĻī„ÄĀ„Éę„Éľ„Éě„Éč„āĘ„ĀęŚĮĺ„Āó„Ā¶„Āģ„āā„Āģ„ĀĆśúÄŚĺĆ„Āß„Āā„āä„ÄĀ„ĀĚ„āĆšĽ•ťôć„ĀĮś≠¶ŚäõŤ°ĆšĹŅ„ĀģśČŅŤ™ćšĽ•Ś§ĖŤ°Ć„āŹ„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Ā™„ĀĄ„Äā„ā§„āģ„É™„āĻ„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„āā1942ŚĻī„Āę„āŅ„ā§ÁéčŚõĹ„ĀęŚģ£śą¶ŚłÉŚĎä„Āó„Āü„Āģ„ĀĆśúÄŚĺĆ„Āß„Āā„āä„ÄĀ2006ŚĻīŤ≤īśóŹťôĘŚ†ĪŚĎäśõł„ĀĮšĽäŚĺĆ„āāŚģ£śą¶ŚłÉŚĎä„ĀĆŤ°Ć„āŹ„āĆ„āč„Āď„Ā®„ĀĮ„Ā™„ĀĄ„Ā†„āć„ĀÜ„Ā®„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„Äā

ÁŹĺšĽ£„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶„āāŤá™Ť°õśą¶šļČ„ĀĮŚźąś≥ē„Ā®„Āē„āĆ„Ā¶„Āä„āä„ÄĀŤá™Ť°õś®©„ā퍰ƚĹŅ„Āô„āčťöõ„Āę„ĀĮŚģ£śą¶ŚłÉŚĎä„ā퍰ƄĀÜś®©Śą©„āā„Āā„āč„Ā®Ťß£„Āē„āĆ„āč„ĀĆ„ÄĀÁīõšļČ„ĀĆś≠¶ŚäõŤ°ĆšĹŅ„Āę„āą„Ā£„Ā¶ÁĒü„Āė„ĀüŚ†īŚźą„Ā®ŚõĹťöõś≥ēšłäśĪļŚģöÁöĄ„Ā™ťĀē„ĀĄ„ĀĆ„Āā„āč„Āč„ĀĮśėéÁĘļ„Āß„Ā™„ĀĄ„Äā

Á¨¨šļĆś¨°šłĖÁēĆŚ§ßśą¶ŚĺĆ„ĀģŚģ£śą¶ŚłÉŚĎä„Āę„āą„āčśą¶šļČ

śó•śú¨„Āę„Āä„ĀĎ„āčŚģ£śą¶ŚłÉŚĎä

Ś§ßśó•śú¨ŚłĚŚõĹśÜ≤ś≥ē„ĀĮÁ¨¨13śĚ°„Āß„ÄĆŚ§©Áöá„ÉŹśąį„É≤Śģ£„ā∑ŚíĆ„É≤Ť¨õ„ā∑ŚŹäŤęłŤą¨„ÉéśĘĚÁīĄ„É≤Á∑†ÁĶź„āĻ„Äć„Ā®Ť¶ŹŚģö„Āó„Ā¶„Āä„āä„ÄĀŚ§©Áöጧߜ®©„ĀģšłÄ„Ā§„Āß„Āā„Ā£„Āü„Äā

Ś§ßśó•śú¨ŚłĚŚõĹśÜ≤ś≥ēšłč„Āß„ĀĮ4Śõě„Āģśą¶šļČÔľąśó•śłÖśą¶šļČ„Āß„ĀģŚĮĺśłÖŚģ£śą¶ŚłÉŚĎä„ÄĀśó•ťú≤śą¶šļČ„Āß„ĀģŚĮĺťú≤Śģ£śą¶ŚłÉŚĎä„ÄĀÁ¨¨šłÄś¨°šłĖÁēĆŚ§ßśą¶„Āß„ĀģŚĮĺÁ訌ģ£śą¶ŚłÉŚĎä„ÄĀÁ¨¨šļĆś¨°šłĖÁēĆŚ§ßśą¶„Āß„ĀģŚĮĺŤčĪÁĪ≥Śģ£śą¶ŚłÉŚĎäԾȄĀę„Āä„ĀĄ„Ā¶Śģ£śą¶ŚłÉŚĎä„ĀĆŤ°Ć„āŹ„āĆ„Āü„Äā

śó•śú¨ŚõĹśÜ≤ś≥ē„Āę„ĀĮŚģ£śą¶ŚłÉŚĎä„ĀęťĖĘ„Āô„ā荶ŹŚģö„ĀĮ„Ā™„ĀĄ„Äā

„āĘ„É°„É™„āę„Āę„Āä„ĀĎ„āčŚģ£śą¶ŚłÉŚĎä

„āĘ„É°„É™„āꌟąŤ°ÜŚõĹśÜ≤ś≥ē„Āß„ĀĮ„ÄĀÁ¨¨1śĚ°8ÁĮÄ11ť†Ö„Āę„Ā¶Śģ£śą¶ŚłÉŚĎäś®©„ĀĆŤ¶ŹŚģö„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„āč„ÄāŚģ£śą¶ŚłÉŚĎä„Āę„ĀĮťÄ£ťā¶Ť≠įšľö„ĀģśČŅŤ™ć„ĀĆŚŅÖŤ¶Ā„Āß„Āā„āä„ÄĀŚ§ßÁĶĪť†ė„ĀĆŚćėÁ訄ĀßÁôļ„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀĮ„Āß„Āć„Ā™„ĀĄ„ÄāŚģüťöõ„Āę„āĘ„É°„É™„āꌟąŤ°ÜŚõĹ„ĀĆś≠£ŚľŹ„ĀęŚģ£śą¶ŚłÉŚĎä„ā퍰ƄĀ£„Āü„Āģ„ĀĮśÜ≤ś≥ēŚą∂ŚģöšĽ•ŚĺĆ1812ŚĻīśą¶šļČ„ÉĽÁĪ≥ŚĘ®śą¶šļČ„ÉĽÁĪ≥Ť•Ņśą¶šļČ„ÉĽÁ¨¨šłÄś¨°šłĖÁēĆŚ§ßśą¶„ÉĽÁ¨¨šļĆś¨°šłĖÁēĆŚ§ßśą¶„Āģ5Śõě„Āß„Āā„āč„Äā

1960ŚĻīšĽ£„ĀęśŅÄŚĆĖ„Āó„Āü„Éô„Éą„Éä„Ɇśą¶šļČ„Āß„ĀĮ„ÄĀ„āĘ„É°„É™„āę„ĀĮŚģ£śą¶ŚłÉŚĎä„ĀĆŤ°Ć„āŹ„āĆ„Ā™„ĀĄ„Āĺ„Ā卼ć„āíśäēŚÖ•„ĀóÁ∂ö„ĀĎ„Āü„Äā„Āď„Āģ„Āü„āĀ„ÄĀśą¶šļČ„ĀģŚźąś≥ēśÄß„ĀęťĖĘ„Āô„āčŤ£ĀŚą§„ĀĆ„ĀĄ„ĀŹ„Ā§„āāśŹźŤĶ∑„Āē„āĆ„Āü„ĀĆ„ÄĀ„āĘ„É°„É™„āę„ĀģťÄ£ťā¶śúÄťęėŤ£Ā„ĀĮŚĮ©ÁźÜ„āā„Āó„Ā™„ĀĄ„Āĺ„ĀĺŚćīšłč„ĀóÁ∂ö„ĀĎ„Āü„Äā„Āó„Āč„Āó1970ŚĻī4śúą1śó•„ÄĀ„Éě„āĶ„ÉĀ„É•„Éľ„āĽ„ÉÉ„ÉĄŚ∑ěŤ≠įšľö„Āß„ÄĆŚźĆŚ∑ě„ĀģŚłāśįĎ„ĀĮŚģ£śą¶ŚłÉŚĎä„āí„Āó„Ā™„ĀĄśą¶šļČ„Āę„ĀĮŚŹāŚä†„Āó„Ā™„ĀŹ„Ā®„āā„āą„ĀĄ„Äć„Ā®„ĀģŤ∂£śó®„ĀģŚ∑ěś≥ē„ĀĆŚŹĮśĪļ„ÄĀÁŅĆśó•„Āę„ĀĮÁôļŚäĻ„Āô„āč„Āď„Ā®„Ā®„Ā™„Ā£„Āü„Āü„āĀ„ÄĀŚ∑ěŚĹďŚĪÄ„ĀĮŚ∑ěś≥ē„ĀģÁôļŚäĻ„Āę„ĀĮťÄ£ťā¶śúÄťęėŤ£Ā„ĀģŚźĆśĄŹ„ĀĆŚŅÖŤ¶Ā„Ā®„Āó„Ā¶šłäŚĎä„ā퍰ƄĀ£„Āü„ÄāŚźĆŚĻī11śúą9śó•„ĀęťĖč„Āč„āĆ„ĀüťÄ£ťā¶Ť£ĀŚįŹś≥ēŚĽ∑„Āß„ĀĮ„ÄĀŚą§šļč9šļļ„Āģ„ĀÜ„Ā°6šļļ„ĀĆŚ∑ěś≥ē„ĀģÁôļŚäĻ„ĀꌏćŚĮĺ„Āô„āčÁ•®„āíśäē„Āė„Ā¶Śź¶śĪļ„Āē„āĆ„Āü„Äā

ŤĄöś≥®

ŚáļŚÖł

ŚŹāŤÄÉśĖáÁĆģ

- ś†Ļśú¨ŚíĆŚĻł„ÄĆŚą§šĺčÁ†ĒÁ©∂ „ā®„É™„Éą„É™„āĘ„ÉĽ„ā®„ÉĀ„ā™„ÉĒ„āĘś≠¶ŚäõŤ°ĆšĹŅ„ĀģŚźąś≥ēśÄß„ĀęťĖĘ„Āô„āčšļ蚼∂[„ā®„É™„Éą„É™„āĘ„ÉĽ„ā®„ÉĀ„ā™„ÉĒ„āĘŤęčśĪāś®©ŚßĒŚď°šľö„ÉĽJus Ad Bellum (Ethiopia's claims 1-8)ťÉ®ŚąÜŤ£ĀŚģö (2005.12.19)]„ÄćÔľąPDFԾȄÄéšłäśôļś≥ēŚ≠¶ŤęĖťõÜ„ÄŹ51(2)„ÄĀšłäśôļŚ§ßŚ≠łś≥ēŚ≠łśúÉ„ÄĀ2007ŚĻī„ÄĀpp.173-187„ÄĀNAID¬†40015758789„Äā¬†

- ŚÄČŚĪĪśļÄ„Äéśėéś≤ĽŚ§©Áöá„ĀģšłĖÁēĆŚŹ≤„ÄŹPHPśĖįśõł„ÄĀ2018ŚĻī„ÄāISBN¬†9784569841571„Äā¬†

- Jennifer K. Elsea šĽĖ (2007ŚĻī3śúą8śó•). ‚ÄúDeclarations of War and Authorizations for the Use of Military Force: Historical Background and Legal Implications „ÄĆŚģ£śą¶ŚłÉŚĎä„Ā®ŤĽćšļčŚäõŤ°ĆšĹŅ„ĀģśČŅŤ™ćÔľöś≠īŚŹ≤ÁöĄŤÉĆśôĮ„Ā®ś≥ēÁöĄśĄŹŚĎ≥„Äć‚ÄĚ. ÁĪ≥ŚõĹŤ≠įšľöŤ™ŅśüĽŚĪÄ ¬†(Congressional Research Service)¬†. 2011ŚĻī5śúą31śó•śôāÁāĻ„Āģ„ā™„É™„āł„Éä„Éę„āą„āä„āĘ„Éľ„āę„ā§„ÉĖ„Äā2014ŚĻī10śúą21śó•ťĖ≤Ť¶ß„Äā

ťĖĘťÄ£ť†ÖÁõģ

- Á¨¨šłÄś¨°šłĖÁēĆŚ§ßśą¶šłč„ĀģŚģ£śą¶ŚłÉŚĎä

- Á¨¨šļĆś¨°šłĖÁēĆŚ§ßśą¶šłč„ĀģŚģ£śą¶ŚłÉŚĎä

- śúÄŚĺĆťÄöÁČí - ťĖčśą¶šļčÁĒĪ

- śą¶šļČÁĶāÁĶź

- ŚõĹťÄ£śÜ≤Áę†

- śą¶šļČ„Āģ„Āü„āĀ„Āģś≥ē

- ÁČĻŚą•ŤĽćšļčšĹúśą¶„ĀģŚģüśĖĹ„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶(2022ŚĻī„Āģ„É≠„ā∑„āĘ„Āę„āą„āč„ā¶„āĮ„É©„ā§„ÉäšĺĶśĒĽ„ĀęŚÖąÁęč„Ā°„ÄĀ2022ŚĻī2śúą24śó•„Āę„ÄĀ„É≠„ā∑„āĘŚłāśįĎ„Ā®„ā¶„āĮ„É©„ā§„É䍼ćšļļ„ĀꌟτĀĎ„Ā¶śĒĺśė†„Āē„āĆ„Āü„ÄĀ„É≠„ā∑„āĘťÄ£ťā¶Ś§ßÁĶĪť†ė„Āß„Āā„āč„ā¶„É©„āł„Éľ„Éü„Éę„ÉĽ„Éó„Éľ„ÉĀ„É≥„Āę„āą„āčśľĒŤ™¨)

Ś§ĖťÉ®„É™„É≥„āĮ

- ťĖčśą¶„ĀęťĖĘ„Āô„āčśĚ°ÁīĄ - Ś§ĖŚčôÁúĀ

- „ÄéŚģ£śą¶ŚłÉŚĎä„ÄŹ - „ā≥„Éą„Éź„É≥„āĮ