技術基準適合証明(ぎじゅつきじゅんてきごうしょうめい)とは、特定無線設備(小規模な無線局に使用するための無線設備)が電波法令の技術基準に適合していることを証明(電波法第38条の2)することである。総務省令特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(以下、「証明規則」という。)により実施される。類似制度として電気通信事業法上の端末機器に対する技術基準適合認定という制度がある。

この制度は日本独自のものであり、世界の国家における『無線設備認証制度』に適合していることを認証・証明するものではない。

概要

従来、無線機器型式検定規則に基づき電波研究所(現 情報通信研究機構)が行っていた型式検定の業務の内、重要性の高い船舶用・航空機用・測定器以外を民間に開放したものといえる。特定無線設備の種別は、証明規則第2条第1項各号に規定されている。

広義には下記の工事設計認証(こうじせっけいにんしょう)(電波法第38条の24)および技術基準適合自己確認(ぎじゅつきじゅんてきごうじこかくにん)(電波法第38条の33)が含まれる。技術基準適合証明および工事設計認証は、総務大臣の登録を受けた証明機関が実施する。技術基準適合証明機器・工事設計認証機器・技術基準適合自己確認機器には、それぞれ証明規則で定める表示をすることができ、適合表示無線設備と総称される。

適合表示無線設備を使用することが、

- アマチュア無線、簡易無線などが、無線局免許申請時や変更申請時に予備免許・落成検査や変更検査が省略される簡易な免許手続を受けられる

- 携帯電話、MCA無線などが特定無線局として(複数の局を包括し単一の免許として)免許される

- デジタル簡易無線や電子タグシステムなどが登録局とされる

- 市民ラジオやいわゆる小電力無線局(特定小電力無線局や無線LANなど)が免許不要となる

条件である。なお、携帯電話やコードレス電話など電気通信回線に接続するものには、技術基準適合認定も必要となる。

沿革

- 1981年(昭和56年) 郵政省令特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則(現 証明規則)施行により開始された。

- 証明機関は証明規則第2条第1項の各号毎に指定されるものとされた。

- 1985年(昭和60年) 電気通信事業法が施行された。

- 端末機器に対し技術基準適合認定が開始された。

- 1999年(平成11年) 「特定無線設備の工事設計についての認証」と「承認証明機関」の制度が導入された。

- 特定無線設備の工事設計についての認証とは、下記の工事設計認証のことである。

- 承認証明機関とは、日本向けの無線機器を取り扱う外国業者に対し、技術基準適合証明または工事設計認証と同様の審査を行えると郵政大臣(現 総務大臣)が承認した外国機関である。

- 2001年(平成13年)

- 特定無線設備は、電波法第38条の2の2第1項の区分に基づき第一種・第二種・第三種のいずれかに分類された。

- 第一種は、市民ラジオ及び小電力無線局

- 第二種は、携帯電話端末、MCA無線などの移動する特定無線局

- 第三種は、第一種及び第二種以外の特定無線設備

- 証明機関は上記の区分ごとに指定または承認されるものとされた。

- 特定無線設備は、電波法第38条の2の2第1項の区分に基づき第一種・第二種・第三種のいずれかに分類された。

- 2003年(平成15年) 国内証明機関が指定制から登録制となった。

- 指定証明機関は、国の事務を代行する立場にあり、役職員には公務員と同等の秘密保持義務もあった。

- 登録証明機関は、中立な民間機関と位置づけられ、国は審査方法等に問題がある場合には改善命令等の事後措置を講じることになる。技術基準適合証明等に関し秘密保持や責任関係等について条件を設定することは申請者の責任である。

- 2004年(平成16年)

- 電波法令の特定無線設備の区分の名称から第一種・第二種・第三種の文言は削除されたが、区分自体は変更無い。(通称として用いられている。)

- 技術基準適合自己確認の制度が導入された。

技術基準適合証明

登録証明機関が申請された無線機器に試験を実施し、個体ごとに異なる技術基準適合証明番号を付与する。申請は誰でも行うことができ、他制度の導入後も少量生産品に適用されている。

費用は

- テレコムエンジニアリングセンター 基本料に抜取試験の抜取数に対する1台当りの試験手数料を加算した額(平成24年2月現在の手数料による。)

- 基本料20,000円、加算額は種別により1台目24,000円~、2台目以降16,000円~

- 日本アマチュア無線振興協会 台数及び周波数帯により1台当り51,800円~206,700円(平成25年4月施行の業務規程による。)

いずれも税抜

工事設計認証

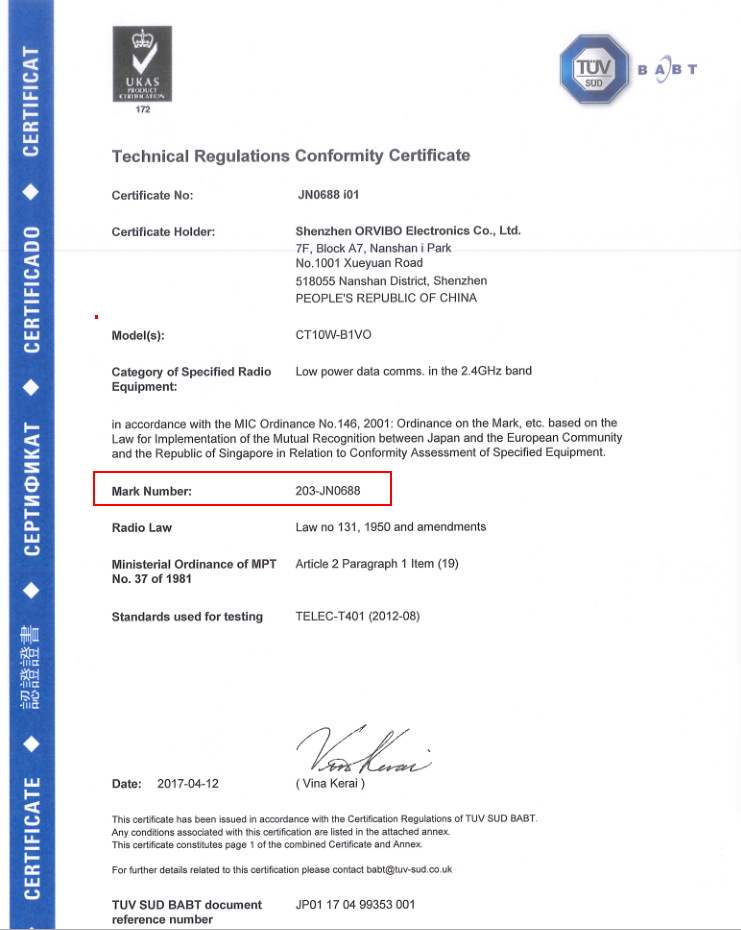

登録証明機関が申請された無線機器について試験を実施するほか、工場での生産体制が機器を製造するにあたり工事設計に合致することを確保することができるかについても審査を行い、工事設計認証番号を付与する。認証を受けた工事設計と同一に作られる無線機器は、同じ番号を表示できる。

工事設計認証の申請は、無線機器の製造、販売、輸入、修理、点検、加工等の業者が行うことができる量産品向けの制度であり、導入後はこの制度が主流となっている。

工事設計認証を受けた者は「認証取扱業者」と呼ばれ、「工事設計合致義務」(生産品が認証を受けた工事設計通りに製造されることを保証する義務)及び「検査記録」(製造過程において、生産品が工事設計に合致していることを確認する記録)の作成と保管が義務づけられる。

技術基準適合自己確認

特別特定無線設備(証明規則に定める特定無線設備のうち無線設備の技術基準、使用の態様等を勘案して、他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれが少ないもの)について、製造業者・輸入業者みずからが検証・試験を実施して総務大臣に届け出る制度である。総務大臣から届出番号が付与され、工事設計が同じ無線機器は、同じ番号を表示できる。

特別特定無線設備の種別は証明規則第2条第2項各号に規定されているが、携帯電話端末、PHS端末、コードレス電話およびこれらに無線LAN機能を追加したもの、ならびに無線アクセス端末に限られている。

表示

適合表示無線設備には、証明規則様式第7号および様式第14号に基づく表示が義務付けられる。ここで、無線設備の種別の記号は証明規則第2項の各号ごとに、様式第7号に1又は2英字が規定されており、技術基準適合証明番号および届出番号の一部とされる。また証明機関の記号は、技術基準適合証明番号および工事設計認証番号の最初の3数字である。

- 表示の除去

適合表示無線設備の変更の工事(改造)をした者は表示の除去をしなければならない。

証明機関

2016年(平成28年)12月現在、登録証明機関は16法人ならびに過去に登録証明機関であったのは4法人および1個人で次のとおり。

承認証明機関は、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律にいう外国適合性評価機関として、総務大臣が公示する。

2017年(平成29年)1月現在、登録外国適合性評価機関は次の13法人。

証明員

証明機関には、電波法第38条の8第2項の規定による証明員を置かねばならない。 2014年(平成26年)10月1日 現在の同法別表第4に規定する要件を掲げる。

- 大学(短期大学を除く。)若しくは旧制大学で無線通信に関する科目を修めた卒業者又は第一級陸上無線技術士で、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に3年以上従事した経験又は登録検査等事業者等で点検員として1年以上従事した経験

- 短期大学若しくは高等専門学校若しくは旧制専門学校で無線通信に関する科目を修めた卒業した者又は第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士若しくは第二級陸上無線技術士で、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に5年以上従事した経験又は登録検査等事業者等で点検員として2年以上従事した経験

- 第二級総合無線通信士、第二級海上無線通信士又は第一級陸上特殊無線技士で、無線設備の機器の試験、調整若しくは保守の業務に7年以上従事した経験又は登録検査等事業者等で点検員として3年以上従事した経験

- 第2号の資格に相当する外国の資格を有する者で、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に5年以上従事した経験

- 大学に相当する外国の学校で無線通信に関する科目を修めた卒業者で、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に3年以上従事した経験

- 短期大学又は高等専門学校に相当する外国の学校で無線通信に関する科目を修めた卒業者で、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に5年以上従事した経験

台数・件数

日本国外の機器に関する問題

日本国外から技術基準適合証明等を取得していない機器、または技術基準適合証明等の実績があっても技適マークのない機器(「技適なし端末」などと呼ばれる。)を国内に持ち込んだ場合、電波法第103条の5および無線局免許手続規則第31条に基づく告示にある、国際ローミング端末以外のWi-Fi、Bluetooth端末等で電波を発射すると不法無線局となり、電波法第110条第1号による罰則の対象となっていた。

しかし現実には、そのような端末の利用者を現行犯以外で逮捕するのは、ほぼ不可能である上に、訪日外国人旅行客が技適なし端末(ノートパソコン、スマートフォンやタブレット端末)を持ち込み利用することは、日常的な光景となった。

また日本国外で製造される、格安な携帯電話・スマートフォン端末を輸入して、日本国内で使用することも難しく、国際ローミングについては、日本国外の電気通信事業者と契約したものでなければならないため、一部のメディアが「技適マークが非関税障壁と化している」と批判してきた。

これに対し、2016年(平成28年)5月21日に電波法が改正され、訪日外国人が持ち込んだ技適なし端末について告示にあるものは「入国日から90日以内は適合表示無線設備」とみなされ免許不要局の一種として使用を認められることとなった。

一方、輸入端末については他の無線局の運用を妨害したり、そのおそれが認められる場合に製造業者または販売業者に対して、必要な措置を講ずるよう勧告できる基準不適合設備に位置づけ、輸入業者を勧告の対象に加えた。更に、これら業者に「無線通信の秩序の維持に資するため、技術基準に適合しない無線設備を製造し、輸入し、又は販売することのないように努めなければならない」との努力義務規定も盛り込まれた。

なお、国際ローミングについては、日本で購入したSIMカードを差し替えて使用することが可能となったが、主に日本に在住している日本国籍者の使用については、この条項の適用除外である。

脚注

注釈

出典

関連項目

- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則

- 技適マーク

- 免許を要しない無線局

外部リンク

- 技術基準適合証明 電波法令wiki(情報通信振興会)

- 工事設計認証制度 同上

- 技術基準適合自己確認 同上

- 無線局機器に関する基準認証制度 総務省電波利用ホームページ

- 海外から持ち込まれる携帯電話・BWA端末、Wi-Fi端末等の利用 同上

- テレコムエンジニアリングセンター