クロヒラアジ(学名:Carangoides ferdau)はアジ科に属し、広い分布域をもつ外洋性の海水魚である。インド洋と太平洋の熱帯、亜熱帯海域に分布し、生息域は西は南アフリカ、東はハワイまで広がっている。比較的大型の種で、最大で全長70cmに達した記録がある。第二背鰭の鰭条数や体色により他種と区別できる。水深60mほどに生息し、通常岩礁やサンゴ礁、浜辺、ラグーンなどでみつかる。肉食魚で、他の魚やエビ、カニ、軟体動物などを捕食する。漁業における重要性は地域によって異なり、漁獲量が多い地域もある。釣りの対象となり、食用としても美味である。

分類と命名

スズキ目アジ科のヨロイアジ属(Carangoides)に属する。

本種はスウェーデンの博物学者ペール・フォルスコールによって、紅海から得られた標本をもとに1775年に初記載された。彼は本種をScomber ferdauと命名しサバ属(Scomber)に分類した。これはその当時アジ科が存在しなかったためで、アジ科創設後本種ははじめギンガメアジ属(Caranx)に、次いでヨロイアジ属に移され、そのまま現在に至る。Gilbert Percy Whitleyは本種をヨロイアジ属からFerdauia属という独立の属に分離しようと試みたが、この分類が受け入れられることは無かった。本種は初記載の後も何度も再び記載、命名されている。この混乱に加え、同属種で生息域の重なるナンヨウカイワリ(C. orthogrammus)との混同も起こっていたため、本種のシノニムをめぐる歴史は複雑である。種小名のferdauは"Ferdau"という人名に由来している。これは恐らくホロタイプの採集者への献名だと考えられる。

形態

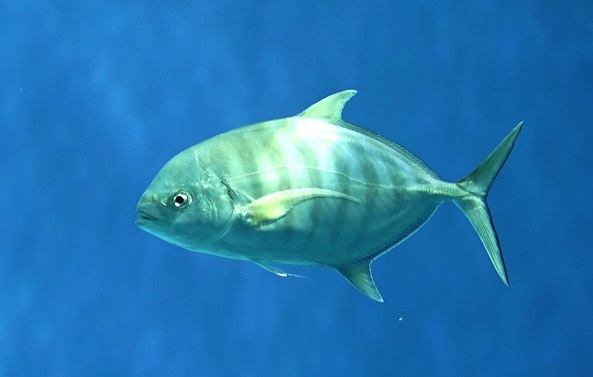

比較的大型の種で、最大で全長70cm、体重8kgに達した記録がある。ヨロイアジ属の他種と同様に、側偏した楕円形で、背側が腹側よりもふくらんだ体型をもつ。しかしながら本種はほとんどの同属他種とは異なり頭部が丸みを帯びており、この点ではコバンアジ属(Trachinotus)の魚と類似している。成魚の唇はかなり厚くなっている。分離した二つの背鰭があり、第一背鰭は8本の棘条を、第二背鰭は1本の棘条と26本から34本の軟条をもつ。第二背鰭の軟条数は同属種の中で最も多い。亜成体では第二背鰭の伸長部はしばしば鎌状になるが、その長さはふつう頭部の長さよりは短い。臀鰭は2本の棘条が前方に分離して存在するほか、後方に1本の棘条とそれに続く21本から26本の軟条が存在する。腹鰭には1本の棘条と、それに続き20本か21本の軟条がある。側線は前方でやや湾曲し、直線部と曲線部の交点は第二背鰭の15番目から20番目の軟条の下方にある。側線の曲線部には82から90の鱗が、直線部には12から17の鱗と26から31の稜鱗(アジ亜科に特有の鱗)が存在する。胸部腹側から胸鰭の基部にかけては鱗がないが、その領域の中にも横方向に鱗の帯が存在している。両顎は前方にかなり突き出すことができる。両顎には絨毛状歯からなる幅の狭い歯列が存在するが、加齢とともに退化していく。鰓篩数は24から29、椎骨数は24である。

体色は背部では青緑色から黄緑色で、腹部にかけて銀色になる。成魚には5本から8本の暗い垂直な横帯が入り、中央のものは「く」の字型に折れ曲がる。この帯はふつう死後も残る。多数の、それほど目立たない金色の斑点が側面に存在し、そのほとんどは胸鰭より上部に存在する。背鰭軟条部と臀鰭は白味を帯びた黄緑色で、前方にある伸長部はしばしば端が白色から青色になる。尾鰭は黄緑色で後端と頂端は暗い色になる。腹鰭は透明か少し白味がかる。

分布

広い生息域をもち、インド洋、西太平洋、中央太平洋の熱帯・亜熱帯域に生息する。生息域は西は南アフリカから、アフリカ東海岸に沿って北へ紅海、インド、東南アジアへと広がる。南はオーストラリアやインドネシアにも生息し、日本、韓国、台湾、ハワイ、そしてミクロネシアやニューカレドニア、トンガを含む多くの太平洋の島々にも生息する。

日本においては南日本の太平洋岸、琉球列島でみられるほか、長崎県野母崎町からも記録がある。

沿岸域の水深60mほどの岩礁、サンゴ礁、浜辺、ラグーン、砂底の海域などでみられる。本種は外洋性であり、島や環礁の間を移動できる。エスチュアリーではあまりみられないため、低い塩濃度に対する耐性は低いとみられる。

生態

インド太平洋に住む他のアジ科魚類と同様、本種の生態についてはあまり知られていない。本種は遊泳力が高く、小さな群れを作る肉食魚で、様々な種類の小魚(特にサバやカワハギ)、エビやカニなどの甲殻類、軟体動物などを捕食する。ハワイにおいては餌を探すヒメジやソトイワシを追いかけ、その魚の見つけた餌の残りを捕食する行動が観察された。本種の個体数は一年を通じて多いが、成熟した個体の記録は稀である。台湾沖では2月に仔魚が現れることが知られており、このことから繁殖期が12月頃であることが示唆されている。一方インドにおける研究では両性ともに尾叉長48.6cmで性成熟に達し、産卵は7月から11月までの間に始まると推定された。幼魚は時として大型の浮遊性クラゲの触手を隠れ家とすることが知られている。

人間との関係

いくつかの地域ではその個体数の多さのため商業的価値をもつが、他の主要漁業における混獲によって漁獲されることの方が多い。大抵は他のアジ科魚類とまとめて扱われ、本種単独での漁獲量の統計はない。主に延縄や刺し網などによって漁獲される。南アフリカでは釣りの対象魚として人気があり、釣り人によって様々な種類の小さな餌を用いて釣り上げられる。明け方や夕方が本種を釣るのに最も適しているとされる。食用としても美味であるが、ごく稀にシガテラ毒が見いだされることがある。

出典